Comment êtes-vous devenu dessinateur ?

Le dessin, contrairement à ce qu’on croit, ce n’est pas du talent, c’est beaucoup de travail. Ça s’apprend comme on apprend le piano ! Après mon bac, j’ai fait l’ESAG, et puis j’ai travaillé dans différents domaines graphiques avant d’en arriver récemment à la bande dessinée.

Après vos études, vous avez passé deux ans aux États-Unis où vous avez fait plein de choses, y compris… de la prison !

Oui ! Après mes études d’arts graphiques, je suis parti aux États-Unis et j’ai décidé d’y rester, mais de manière clandestine puisque j’étais entré avec un visa touriste. J’ai été baby-sitter, serveur dans des restaurants, et puis aussi dessinateur : j’ai publié mon premier livre jeunesse, The Kooken, aux États-Unis. On m’a arrêté lors d’un voyage au Texas, à la frontière avec le Nouveau-Mexique : je ne sais pas pourquoi, ils m’ont repéré tout de suite ! J’ai raconté que j’avais oublié mes papiers à New-York, mais ils ont demandé à mes amis et à moi séparément quand j’étais arrivé : on a tous donné des dates différentes… Là, je me suis retrouvé dans une espèce de camp à El Paso, où ils regroupaient tous les prisonniers étrangers. Heureusement, je n’y suis resté qu’une semaine, ma famille ayant trouvé le meilleur avocat de El Paso : c’est-à-dire qu’il bosse à la mairie et en gros, il prend ta feuille et il la met sur le dessus de la pile !

Puis vous revenez en France, et vous reprenez votre carrière d’illustrateur.

Oui. Pour vivre, je me suis alors intéressé à un autre métier de l’image, l’infographie de presse : montrer la carte météo, le crash de l’avion, comment les secousses sismiques se propagent… J’ai alors créé, à 22-23 ans, une agence de presse, Wag, qui existe encore aujourd’hui. A l’époque, on avait travaillé sur la nouvelle formule de L’Express avec Christine Ockrent, sur Le Monde, Le Figaro… Donc ça a bien marché, j’ai fait ça pendant sept ans. À côté, je faisais des albums jeunesse. Puis j’en ai eu un peu assez de l’infographie : je me suis intéressé à l’animation, et j’ai créé avec un autre copain, Antoine Delesvaux, La Station, un studio qui lui aussi existe encore aujourd’hui mais où je ne travaille plus.

Rien ne vous arrête !

L’ennui m’arrête ! Avec Antoine, on a acheté un logiciel de 3D, on a appris à l’utiliser, et on a fait un pilote de long métrage, sur un scénario d’Anna Gavalda, qui n’a finalement pas abouti ; on a beaucoup travaillé pour TF1 Jeunesse, Karine Evrard… Rien de spectaculaire, mais on a réussi en quelques années à produire pas mal d’animation en 3D.

Vous avez aussi fait une petite série qui a reçu pas mal de prix.

Ça, c’est Moot-moot : une série écrite par Eric et Ramzy, dont je suis l’auteur graphique et le directeur artistique. Ils avaient ouvert un concours de moutons, et je leur ai dessiné un mouton qui leur a plu ! Mais c’était produit par une autre boîte que La Station. Puis j’ai créé la structure qui existe aujourd’hui, Autochenille Production, avec Antoine Delesvaux et Joann Sfar.

Entre-temps, une autre aventure est votre lancement dans la BD avec Aya de Yopougon, scénarisé par Marguerite Abouet.

Oui, je connaissais Marguerite depuis de nombreuses années, à l’époque où elle travaillait dans un cabinet d’avocats. Un jour, elle me propose un texte pour un album jeunesse. Ce n’était pas l’histoire d’Aya, mais celle de sa petite sœur de 9 ans, Akissi. A ce moment-là, j’avais un peu envie de changer d’air, parce que l’édition jeunesse, c’est un monde très beau, mais totalement fermé. J’avais alors publié une soixantaine d’albums, dont Dis, tante Mémène, que j’aime encore beaucoup aujourd’hui, même s’il a vieilli.

Et qu’est-ce qui vous a attiré vers la BD ?

Eh bien, je me suis aperçu qu’il y avait des gens très intelligents qui avaient prouvé que la BD, ça pouvait être intéressant. Pendant 10-15 ans, la BD ne m’intéressait pas, je n’en lisais pas. Ce que je lui reprochais, c’était de s’adresser exclusivement aux enfants ou aux ados, mais en ne leur proposant pas les meilleurs choix possibles, ni les histoires les plus ambitieuses. Il y a une dimension littéraire en bande dessinée, beaucoup de choses à faire, mieux en tout cas que de tourner en rond comme on l’a un peu trop fait dans les années 80 et 90. Par rapport aux albums jeunesse, les codes graphiques sont bien sûr très différents, j’ai donc dû me les réapproprier. Il y a des règles, par exemple la temporalité, qui peut être gérée de façon très différente. Enfant, j’avais lu des milliers de bandes dessinées, c’est donc un langage qui m’était tout de même familier.

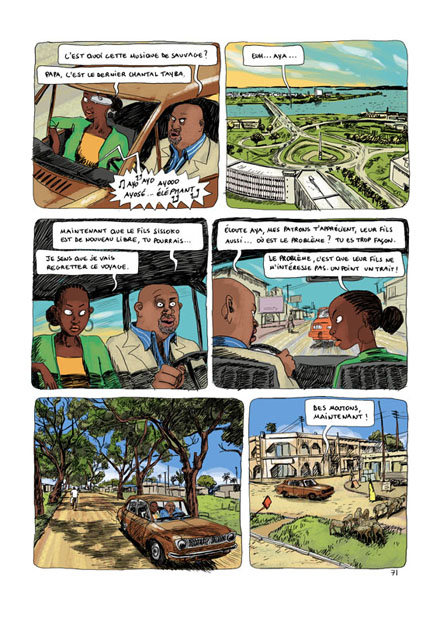

Avec Marguerite, on a adopté une méthode assez efficace : j’aime bien les planches assez simples, le gaufrier à 6 cases, donc je lui ai suggéré de réécrire l’histoire en dessinant un gaufrier et en indiquant les dialogues – faire un micro-story-board en quelque sorte. J’ai aussi proposé, comme c’était une histoire assez complexe avec beaucoup de personnages, de toujours faire tomber les fins de scène en fin de page : il n’y a jamais de chevauchements de scènes dans Aya, et je m’arrange même pour qu’il y ait toujours un code couleur par scène. C’est intéressant parce qu’en fixant une contrainte, ça force à trouver un rythme.

Que raconte Aya ?

C’est une série qui se passe en Côte d’Ivoire dans les années 70. Elle est extrêmement riche, avec énormément de personnages, et des thèmes tous publics. Ce ne sont pas les souvenirs d’enfance de Marguerite, mais c’est basé sur ce dont elle a été témoin et ce que lui a inspiré comme fiction sa vie là-bas jusqu’à l’âge de 12 ans. Ça raconte la vie d’un quartier d’Abidjan, avec un personnage central qui est Aya, assez neutre, un peu comme Tintin, autour duquel gravitent d’autres personnages qui ont plus de défauts, plus de personnalité. On suit donc Aya, ses trois copines, leurs histoires d’amour… et toute l’ambiance absolument charmante de cette époque-là à Abidjan. On découvre tout un monde finalement très proche du nôtre : les gens sont surpris, non pas de l’exotisme, mais des points communs et de l’intimité qu’ils peuvent avoir avec les personnages.

Vous avez passé du temps là-bas pour vous imprégner de cette ambiance ?

Oui, je connais Abidjan, et en particulier Yopougon. J’y suis allé en 2000 pour la première fois : je connaissais déjà Marguerite, mais c’était sans intention à l’époque de faire un livre là-dessus. Il se trouve que du coup, je connaissais l’atmosphère, et d’après les échos qu’on en a, les gens qui la connaissent l’y retrouvent tout à fait.

Ce qui est remarquable dans Aya, c’est la langue, extrêmement savoureuse, qu’emploie Marguerite.

Oui, j’ai moi-même pu observer sur place cette manière de parler empreinte d’ironie. La joute verbale est un sport national là-bas : dans la gestion des conflits de tous les jours, on n’en vient jamais aux mains comme en France, mais les piques volent très vite et très fort, ils ont énormément de sens de la répartie ! Ça se ressent dans Aya, avec toute une galerie de personnages qui se chamaillent.

Dans le 4ème volume, on découvre une sorte de clone de Michael Jackson !

Oui, légèrement en avance sur Michael Jacskon, puisqu’il arrive à Paris en 1981, à l’époque où Michael Jackson est encore à Off the Wall, avec une coiffure afro ! Après 3 volumes qui se passent exclusivement à Abidjan, on avait envie de jeter un regard sur la France.

Il y arrive à une époque où il n’y a pas encore de visa, ni de ministre des charters…

Non, effectivement. D’ailleurs, à propos du ministère de l’Intégration, je me permets de faire remarquer que ça existe depuis longtemps et que ça s’appelle le ministère de l’Éducation nationale… Il n’y avait pas besoin d’en créer un supplémentaire.

Vous montrez bien la difficulté qu’il y a à arriver à Paris déjà à cette époque.

Oui, mais vu le contexte des années 80, ce ne sont pas forcément celles qu’on imagine. Ce qui me paraît intéressant, c’est la vision presque poétique qu’Innocent, ce personnage, a de la France. On renverse le prisme : au lieu de partir loin, à Yopougon, on redécouvre Paris avec les yeux d’Innocent, qui ne se départit jamais de son humour, et puis il y a tous les décalages culturels, les quiproquos de langage et de situation…

Comment avez-vous été publiés chez Gallimard dans la collection Bayou, dirigée par Joann Sfar ?

C’est un hasard : autant je connaissais du monde dans l’édition jeunesse, autant je ne connaissais personne dans l’édition BD. J’avais juste un copain, Thierry Laroche, qui bossait chez Gallimard, et je lui ai envoyé ça pour avoir son avis, parce qu’à l’époque Gallimard ne faisait pas de BD. Il m’a rappelé en m’apprenant que Gallimard lançait un département de bande dessinée, qu’ils prenaient le livre et que le deuxième éditeur était Joann, dont je connaissais le travail. Il faisait partie des auteurs qui m’avaient fait prendre conscience des possibilités de la BD.

Il y a un vrai cousinage entre vos styles, avec un dessin croquis qu’on pourrait qualifier de « rapide »…

Je préfère parler de « décontracté » : là où je rejoins totalement Joann, c’est que le dessin n’est pas un art mort, qui consiste à reproduire de manière fastidieuse un élément en cherchant la plus grande ressemblance possible. Nous, on considère que le dessin est vivant, et quand on dessine une case de BD, on la dessine comme si on avait les modèles devant nous – or forcément, un dessin n’est jamais parfait, c’est juste une vision de la réalité.

Quelle est ta journée type lorsque vous réalisez une bande dessinée ?

Ça dépend du retard ! Comme Aya marche très bien, on organise les sorties à l’avance, et fatalement des éléments imprévus surgissent qui font que généralement, on est en retard sur la fin.

Donc la fin du livre est bâclée ?

Non, par contre les nuits sont plus courtes ! Mais généralement, les meilleures pages se trouvent à la fin !

Le succès est tel que vous allez produire l’adaptation d’Aya en film.

Oui, parce que si c’est raté, je saurai à qui m’en prendre ! Par ailleurs, on a monté Autochenille Production avec Joann, dont l’objet n’est pas de fabriquer juste un film, mais de créer un catalogue avec une politique éditoriale cohérente, et Aya s’y prête bien. On a beaucoup d’autres projets en développement.

Pourquoi avez-vous décidé de créer Autochenille Production ?

Joann croule sous les demandes de l’audiovisuel, et il a très bien compris que si tu tiens vraiment à un projet, c’est assez dangereux de le confier à un producteur que tu ne connais pas bien… Tu n’es pas certain d’avoir un grand contrôle dessus ! On lui a donc proposé avec Antoine d’être l’outil qui lui permette de faire le film dont il avait envie pour Le Chat du rabbin. On lui garantit, en étant partie prenante de la production, que ce sera conforme à ses intentions.

Comment trouvez-vous l’argent pour ces projets ? Quel est le budget du Chat du rabbin, par exemple ?

C’est 12,5 millions d’euros. Pour le cinéma, c’est un assez gros budget. Les capitaux sont amenés par TF1 International principalement, par d’autres chaînes de télé et quelques compléments.

Quelle est la différence entre la BD et son adaptation en film ?

Le but de l’adaptation, c’est évidemment d’être fidèle, mais aussi d’apporter quelque chose en plus. Déjà, on change de média, donc les contraintes ne sont pas les mêmes : l’écran de cinéma est beaucoup plus grand qu’une case de bande dessinée ; donc forcément, on ne peut pas transposer directement, il faut énormément enrichir, tout en étant fidèle et sans en faire trop non plus.

Le scénario adapte quel(s) album(s) ? Vous envisagez plusieurs films ?

Pour l’instant, c’est un one-shot, qui est l’adaptation principalement du 1 et du 5, avec le Malka des Lions, issu du tome 2, qui intervient un peu.

Habituellement, on sous-traite une partie de l’élaboration d’un dessin animé en Asie ; vous avez choisi de tout faire en France, pourquoi ?

Tout simplement pour avoir un meilleur contrôle sur le résultat : là on a la chance que ce soit possible parce que le budget le permet. On pense qu’au final, on sera gagnants, parce qu’on est au contact des équipes et que quand il y a un problème, on le détecte immédiatement. On va certainement gagner du temps.

Vous avez fait jouer les acteurs avant même de commencer les dessins, ce sont leurs voix qui servent de support au dessin animé ; et vous les avez filmés jouant le film en costumes ! Pourquoi ?

On veut plus faire un film d’animation qu’un dessin animé. Donc ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les acteurs : en l‘occurrence François Morel, qui fait le chat, et Hafsia Herzi qui fait Zlabya. On voulait avant tout avoir visuellement un jeu d’acteurs, qui est un support extrêmement précis pour comprendre l’intention du personnage, son état d’esprit. L’animation est un métier très difficile, où on peut facilement tomber dans des automatismes ; on essaie donc de créer l’atmosphère du film, y compris la musique, au préalable afin de l’utiliser comme base de travail.

Quand le film sortira-t-il en salle ?

Il sera terminé début 2010, mais on ne sait pas quand il sortira, car Joann aura également fini de réaliser son film sur la vie de Serge Gainsbourg et on veut bien sûr éviter que les deux sortent en même temps.

Et Aya ?

Normalement, l’année d’après. Les méthodes de production appliquées sont les mêmes que pour Le Chat du rabbin.

(par Didier Pasamonik (L’Agence BD))

(par Arnaud Claes (L’Agence BD))

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Lire une chronique sur Aya de Yopougon

Commander « Aya de Yopougon » en ligne

Le blog de Clément Oubrerie (et de Marguerite Abouet)

En médaillon : Clément Oubrerie par D. Pasamonik (L’Agence BD)

Participez à la discussion