Comme vous nous l’annonciez l’année dernière, vous avez quitté les éditions Delcourt, pour signer votre série Capitaine perdu chez Glénat. Avec le recul, êtes-vous satisfait de votre choix ?

Comme vous nous l’annonciez l’année dernière, vous avez quitté les éditions Delcourt, pour signer votre série Capitaine perdu chez Glénat. Avec le recul, êtes-vous satisfait de votre choix ?

Je n’ai pas « quitté » Delcourt ; c’est mon éditeur dans cette maison qui l’avait quitté. On ne fait plus une carrière aujourd’hui « chez un éditeur », on fait les livres chez l’éditeur chez qui ils s’intègreront le mieux. Il se trouve que depuis longtemps les éditeurs de Glénat Philippe Hauri et Frédéric Mangé m’avaient exprimé leur intérêt pour mon travail. Comme cette nouvelle série est plus ancrée dans l’Histoire que d’habitude (même si chez moi, cela demeure une thématique assez constante), Capitaine perdu correspondait bien à cette maison.

Après deux trilogies, vous avez fait le choix d’un diptyque pour « Capitaine perdu ». Est-ce le marché actuel qui a motivé votre choix ou le type de récit que vous vouliez proposer ?

C’est plutôt le type de récit auquel cette « longueur » correspondait, le récit s’étire dans le temps sur deux années, deux périodes, deux saisons : cela correspondait bien pour deux volumes.

Après avoir adapté deux romans de Jean Raspail, vous avez décidé de repartir sur un récit plus personnel, non sans y incorporer un Pikkendorf, la famille en fil rouge de l’œuvre du romancier. Pouvez-nous nous expliquer votre démarche ?

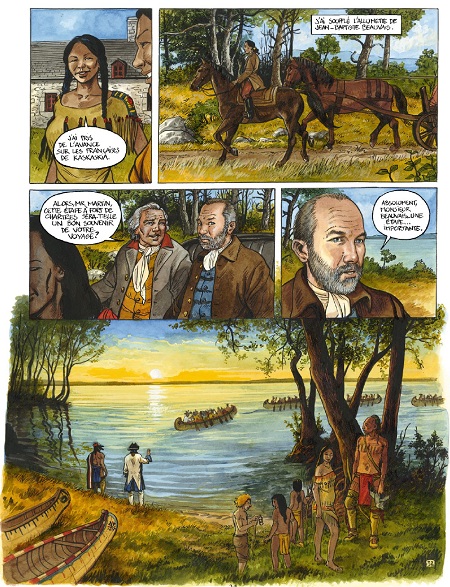

La famille Pikkendorff traverse l’œuvre de Jean Raspail, parfois elle est le fil rouge de l’histoire (comme dans Royaume de Borée), parfois seulement un personnage à qui il consacre cinq lignes. C’est le cas de François-Louis de Pikkendorff, dont Raspail ne nous dit presque rien, sauf qu’il fut soldat un temps à Fort de Chartres et que les Indiens l’appelaient Piquedot. Je le lui ai emprunté... il me l’a confié et je l’en remercie. Je n’en ai pas fini avec les Pikkendorff ! Il y en a tellement que Jean Raspail en a dressé un dictionnaire qui est resté inédit, et qu’il m’a confié là aussi, pour en faire un livre illustré : c’est un travail que je mets en route.

Jean Raspail a d’ailleurs écrit la préface de votre livre, résumant le propos de son roman « En canot sur les chemins d’eau du Roi ». Il a aussi écrit d’autres romans sur l’aventure américaine. Comment vous en êtes-vous inspirés pour écrire votre récit du Capitaine perdu ?

Pendant ces six années où j’ai adapté deux romans de Jean Raspail, j’ai relu son œuvre, nous avons beaucoup parlé tous les deux et notamment de ce récit de voyage « En canot sur les chemins d’eau du Roi ». À 22 ans il avait, avec trois camarades, refait tout le trajet des découvreurs du Mississippi dans les mêmes conditions de l’époque, en canot et à la rame. Il avait bivouaqué dans les ruines de Fort de Chartres ; dans ce récit de voyage, il consacre quelques pages à ce lieu. Il avait entrevu l’aventure qui avait dû se jouer là : la fin de l’Amérique française et notamment ce qu’elle représentait.

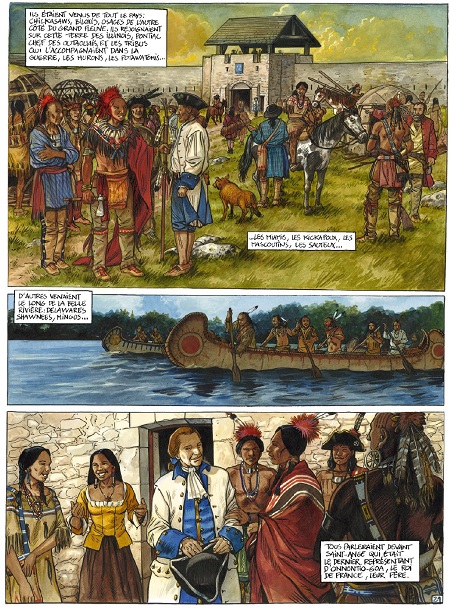

Son récit et les discussions que nous avions eues à ce sujet ont aiguillé ma curiosité, je suis donc parti sur la piste de ce monde perdu, dont on ne parle jamais : l’Amérique au temps des Français. On connaît le Canada, mais jamais on ne parle du reste, qui est, excusez du peu, environ une vingtaine d’états des USA d’aujourd’hui. Si on passe les états anglais de la côte atlantique, derrière, jusqu’aux Rocheuses, les Français étaient présents, je dis « étaient présents » car ce n’était pas une « colonie » au sens anglais, ou au sens de la colonie telle que la République les a faites au siècle suivant.

Vous abordez donc dans votre récit l’abandon des terres américaines par les colons français après la Guerre de Sept Ans, une retraite jamais évoquée à ma connaissance en bande dessinée. Est-ce la spécificité de ce moment historique qui vous a attiré ?

Après le traité de Paris en 1760, quand la France doit (faute de marine, celle-ci ayant été détruite) abandonner les Amériques, mais aussi les Indes (on l’oublie souvent), ce n’est pas un exode ; seuls rentrent quelques fonctionnaires et les soldats, et encore les désertions sont nombreuses.

Pour évoquer ces contrées, Voltaire a sa célèbre phrase : « pour quelques arpents de neige ». Le grand homme s’est bougrement trompé, on vient de renoncer au monde ; le grand intellectuel et polémiste n’était pas un visionnaire. On continue donc dans la tradition voltairienne, personne ne s’est intéressé à ce qui se passait là-bas. Effectivement ; le monde que j’ai trouvé en me penchant sur la documentation m’a passionné : j’ai voulu le montrer. Pendant une centaine d’années, sur un territoire immense a existé une autre Amérique, une Amérique franco-indienne, qui était le contraire absolu de celle qui la suivit.

Le point fort de votre récit est l’évocation de ce peuple mêlant Français nés sur les territoires américains, sang-mêlés et sauvages pure souche vivant tous en harmonie avant de se faire chasser par les Anglais en application du traité de paix signé avec la France. Avec la superbe représentation naturaliste que vous donnez, vous avez le sentiment d’un paradis perdu ?

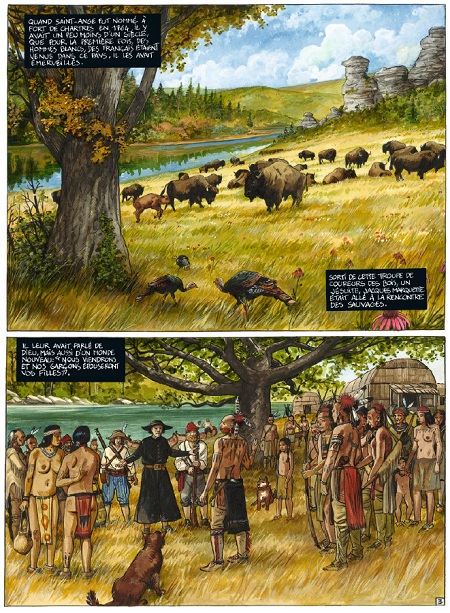

Un paradis perdu, non. Il n y a pas de paradis, on le voit dans mon récit. C’est aussi un monde primitif, assez violent, mais c’est l’opposition radicale entre cette Amérique française et celle qui a suivi qui donne cette impression. C’est un monde où le nouvel arrivant vit avec l’autochtone ; « Nous viendrons et nos fils épouseront vos filles » dit aux Indiens illinois le jésuite Jacques Marquette, le découvreur du Mississippi. Citons également Champlain, Gouverneur du Canada, qui s’adresse aux Hurons : « Pour que les deux peuples ne fassent qu’un ». On est loin de la ségrégation et des déportations anglo-saxonnes. Ce n’est pas le paradis, mais pour les Indiens c’est un monde meilleur. Ainsi, au départ forcé des soldats français, ils se soulèvent, et se battent en leur nom, sous le drapeau à fleurs de lys et parfois comme Pontiac, en uniforme d’officier de Louis XV, Les indiens ont dans leurs troupes certains de ces français qui restent.

D’ailleurs aujourd’hui les noms français parsèment les nations indiennes. Lorsqu’Arnaud Desplechin présente son film Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien des plaines) à Cannes, personne en France n’a signalé que Jimmy P, c’est « Jimmy Picard ». On oublie aussi que le plus vieux prisonnier politique du monde est un sioux qui s’appelle Léonard Peltier. Oui, en Amérique, les Français sont devenus des Indiens, sans doute car traités comme tels par ceux qui ont suivi.

Dans votre dossier en fin d’album, vous résumez la différence de stratégie entre l’éradication des autochtones par les Anglais, et la précédente politique d’intégration des Français. Jusqu’au Roi de France qui a grandi avec un jeune sauvage. Est-ce que le monde aurait été différent sans cette ligne dans le traité de paix de la Guerre de Sept Ans ?

L’uchronie, c’est toujours passionnant ! On peut imaginer une Amérique du nord qui parlerait français. Physiquement elle serait un pays métis, une espèce de Mexique, mais avec un mélange de Français et d’Indiens, et sans doute d’autres nations européennes, comme ce fut le cas au XIXe, les Italiens seraient venus de la même façon. Ce qui ne veut pas dire que de là, serait sorti un autre impérialisme américain, financier etc... Pour cela, il fallait le monde protestant, la prospérité économique n’aurait pas été la même.

Petit clin d’œil, vous vous êtes vous-même représenté dans le personnage du Français Joseph Martin, agent secret de la couronne française.

C’est un peu un gag, je dis souvent en plaisantant, que je fais des albums avec le même principe que John Ford ou Marcel Pagnol : je tourne toujours avec les mêmes acteurs.

Comme on peut le voir dans le dossier et les éléments authentiques que vous placez dans le récit, vous avez cherché à dépeindre le mieux possible les mœurs des tribus locales.

J’ai voulu montrer un monde. Donc, autant essayer de le faire le plus juste possible. En plus, comme vous le disiez, personne ne le connaît ou presque, c’était donc un enjeu. Mais ce n’est pas un documentaire, c’est un récit d’aventure ! Mon personnage Saint Ange a existé, mais on ne sait presque rien de lui, j’en ai fait le héros d’un drame. Il est l’homme qui doit rendre le dernier fort, après lui, il n’y a plus personne. Que faire ? Appliquer les ordres à la lettre ? Abandonner ses alliés, peut-il y faire quelque chose ? Quel choix doit-il réaliser ? Si on connaît l’histoire de France, et je crois à l’histoire longue, cette situation traverse les siècles, de l’Amérique, à l’Indochine, à l’Algérie.

Quelles ont été les recherches documentaires nécessaires pour évoquer si justement ces événements historiques ? Et les mœurs des sauvages ?

Il y a beaucoup d’historiens, des Français, le professeur Jacquin aujourd’hui disparu, le chercheur Gilles Havard, l’Américain Richard White, qui se sont spécialisés sur ces régions et ces rapports entre européens et amérindiens. Je suis allé consulter les actes paroissiaux que les jésuites établissaient dans leurs églises en rondins (à la fin du tome 2, je mettrai une bibliographie). On découvre aussi aujourd’hui que les Indiens revendiquent cette mémoire.

Le livre s’ouvre sur la citation d’un historien américain de la fin du XIXe siècle Francis Parkman, qui dit, sans doute avec un peu trop de romantisme : « La civilisation espagnole a écrasé l’Indien, la civilisation anglaise l’a méprisé et négligé, la civilisation française l’a étreint et chéri . » Il y a donc longtemps que l’on a pris conscience de cela, sauf chez nous… Mais on aime tellement se détester, c’est sans doute la cause de cette ignorance.

Après le second tome du Capitaine perdu, savez-vous déjà dans quelles nouvelles aventures vous allez vous lancer ? Toujours chez Glénat ?

J’ai pas mal de choses en chantier d’écriture, mais c’est un peu tôt pour en parler, François Cavanna disait : « Nous sommes les derniers aventuriers ». Moi, je fais ce métier ainsi, et cela me va très bien.

Vous avez choisi de proposer L’Imagier aux édinautes de Sandawe, ainsi que vous nous l’aviez expliqué en détail l’année dernière. Le projet a été financé, mais vous avez décidé de ne pas suivre le schéma de distribution habituel. Ce choix, qui s’apparente à une auto-édition, est de plus en plus prisé par les auteurs. Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?

Si on était vingt ans en arrière, j’aurai fait cela chez mon éditeur, car c’était l’usage. Aujourd’hui, ce type de projet marginal (un recueil d’illustrations faites pendant trente ans) n’intéresse pas les éditeurs classiques. Pour cet « artbook » (112 pages, beau papier, dos toilé), nous devons donc trouver d’autres voies. Je ne vais pas non plus faire un livre pour le vendre moi-même, j’en aurai en signatures, mais je ne fais pas assez de déplacements pour prétendre à une diffusion suffisante. Cela se fera par commande et beaucoup de libraires, même un diffuseur, me l’ont demandé. L’Imagier est terminé, il sortira en octobre. Quant à la vision que cela donne, disons que l’auteur doit se montrer plus « producteur » qu’auparavant.

Si on était vingt ans en arrière, j’aurai fait cela chez mon éditeur, car c’était l’usage. Aujourd’hui, ce type de projet marginal (un recueil d’illustrations faites pendant trente ans) n’intéresse pas les éditeurs classiques. Pour cet « artbook » (112 pages, beau papier, dos toilé), nous devons donc trouver d’autres voies. Je ne vais pas non plus faire un livre pour le vendre moi-même, j’en aurai en signatures, mais je ne fais pas assez de déplacements pour prétendre à une diffusion suffisante. Cela se fera par commande et beaucoup de libraires, même un diffuseur, me l’ont demandé. L’Imagier est terminé, il sortira en octobre. Quant à la vision que cela donne, disons que l’auteur doit se montrer plus « producteur » qu’auparavant.

Propos recueillis par CL Detournay

(par Charles-Louis Detournay)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Commander le premier tome du Capitaine perdu de Jacques Terpant chez Amazon ou à la FNAC

Lire les premières planches du Capitaine perdu

Sur les mêmes sujets, lire d’autres interventions de Jacques Terpant :

![]() La Bande Dessinée dans l’impasse franco-belge

La Bande Dessinée dans l’impasse franco-belge

![]() « "Le Royaume de Borée" est une quintessence de Jean Raspail. »

« "Le Royaume de Borée" est une quintessence de Jean Raspail. »

![]() « À quoi sert-il d’aller chercher l’inspiration dans un roman si c’est pour n’en produire qu’une écume ? »

« À quoi sert-il d’aller chercher l’inspiration dans un roman si c’est pour n’en produire qu’une écume ? »

« Pour bien adapter un roman, il faut cibler le thème, plutôt que de le respecter au mot près. »

Ainsi que Jacques Terpant s’attèle à développer l’univers de Jean Raspail

Participez à la discussion