Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Alan Cope ?

En 1994, je vais pour la première fois de ma vie dans l’Île de Ré. Le deuxième jour de ma présence à Saint-Martin de Ré, le 16 juin très exactement, en montant du port vers la Place de la République, ne sachant pas exactement où se trouve la dite place (je suis novice dans le coin), je passe devant une maison de la rue Suzanne Cothonneau. Une belle maison ancienne, le genre de maison qui abritait une niche vide où jadis a du trôner une Sainte Vierge. J’ai appris plus tard que la bâtisse avait été une boutique de drapier, ce qui explique sa structure tout en longueur et son pas-de-porte. Devant la porte de la cuisine, je vois un vieux monsieur, façon Picasso, torse nu, qui scie du bois. Je prends le prétexte de lui demander mon chemin pour m’approcher de cette jolie maison et peut-être avoir l’opportunité de jeter un coup d’œil à l’intérieur…

On discute un quart d’heure, il est sympathique et chaleureux. Il ne demande qu’à discuter. Non seulement, il m’indique la Place de la République, mais aussi une plage où je serais bien inspiré d’aller me baigner. Il me donne toutes sortes de tuyaux précieux pour quelqu’un qui débarque sur l’île. Je le quitte en me disant que c’était une chouette rencontre, un bon moment avec quelqu’un que je ne reverrai jamais.

Le soir même, il y a un concert de la chanteuse grecque Angélique Ionatos que j’apprécie. Je l’apprends, je m’y rends. En sortant du concert, je remarque le monsieur que j’avais rencontré le matin était dans la salle. On se croise et on se fait un petit signe d’intelligence, comme deux personnes qui ont parlé quelques heures avant et qui sont contentes de se retrouver. Sans plus.

Quatre jours plus tard, c’est la Fête de la Musique. Je suis sur le port de Saint-Martin. Deux jeunes filles jouent du violoncelle et de la flûte traversière. Ce qu’elles jouent est beau, elles sont belles, donc je m’assois et je fais un croquis de la scène. Là, j’entends derrière moi un aboiement et un distingué « Compliments ! ». Je me retourne et tombe nez à nez avec Cherokee et à l’extrémité de sa laisse : Alan. Au bout de trois rencontres impromptues, il m’invite à prendre un pot chez lui. On passe la soirée entière à discuter. Immédiatement, on sait l’un comme l’autre qu’on ne va plus se quitter.

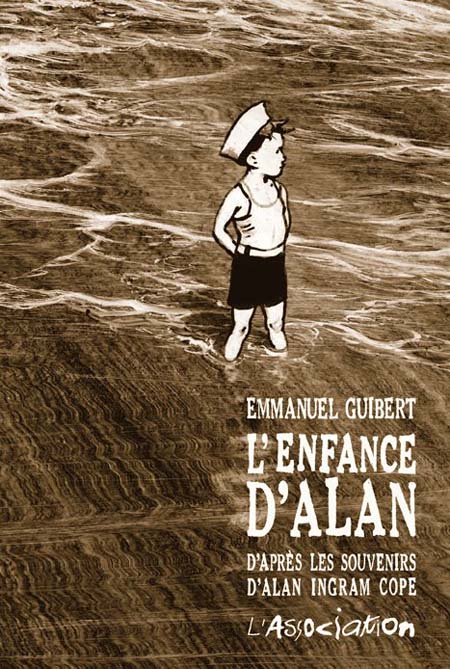

Dans « La Guerre d’Alan », vous aviez raconté son destin singulier de soldat américain qui arrive en Europe à la fin du conflit. Ici, on découvre une Amérique moins connue, celle de l’avant-guerre. Est-ce que la représentation de cette période un peu oubliée a été une de vos motivations pour raconter les années d’enfance d’Alan ?

Ma motivation est originelle. Dès le début, j’ai su que je raconterais toute sa vie. L’effet d’optique, c’est que « La Guerre » est sortie en premier lieu. Je n’ai pas annoncé la couleur en disant qu’il y aurait d’autres choses après. Donc, la plupart des gens pensaient que je faisais un récit de guerre. À l’époque, je savais déjà qu’il y aurait « L’Enfance » et « L’Adolescence ».

Je me souviens de quelques épisodes publiés dans la revue Lapin, sous le titre « Jardin d’enfants »…

Oui, c’est vrai. Il y a eu quelques épisodes de l’enfance. Ceux qui ont les Lapin de cette époque ont lu une première version. Toutes ces pages ont été redessinés, mais racontent la même chose. Dans ce dessin, il y a le récit bien sûr, mais il y a aussi le plaisir de se documenter pour restituer une époque. J’ai lu, j’ai rencontré des gens, j’ai regardé des films,… J’ai fait tout ce que l’on fait lorsque l’on veut s’imprégner d’une époque.

Ce qui anticipe la question que j’allais vous poser concernant votre documentation…

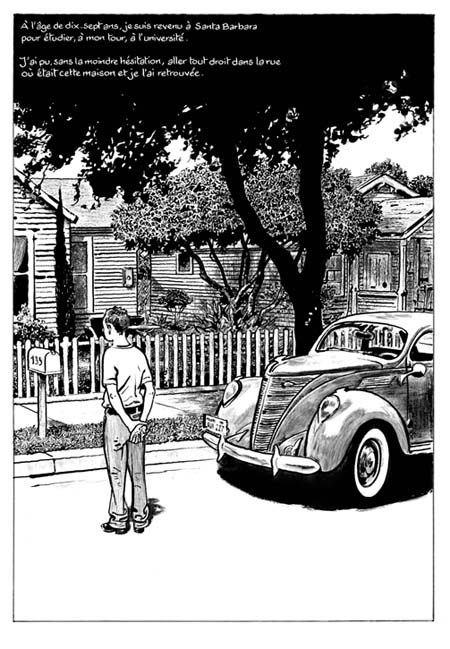

C’est mon côté joueur de billard ! (Rires). Mon voyage en Californie en 2004 a servi à la préparation de troisième volume de « La Guerre d’Alan ». Je suis allé voir les grands séquoias et toutes sortes de choses que je devais représenter. Mais, ayant déjà en tête les volumes à venir sur son enfance et son adolescence, je m’étais fait une liste assez précise des lieux qu’il était intéressant d’aller voir en réécoutant toutes nos conversations. Essentiellement, il s’agissait de rues, de maisons, d’églises,… des endroits où Alan avait passé du temps.

Vous les prenez en photo ? Vous faites un croquis ?

Je les dessine, je les filme, je les photographie,… Tout ce qui est possible pour me couvrir, si j’ose dire, de tous côtés. Sachant que je vais passer quinze jours dans un endroit, et que l’information que j’y collecte, je la traiterai peut-être cinq, six ou sept ans après.

Ce sont des rendez-vous, en fait. Aller sur place, c’est avant tout honorer des rendez-vous avec lui. Mais il s’agit aussi de rendez-vous avec la personne que je serai sept ans après. C’est émouvant pour moi de revoir des films que j’ai faits il y plusieurs années. Je me rends compte qu’ils sont à la fois des films d’enquêteur qui cherche une source documentaire, et des films familiaux puisque je suis avec ma femme et ma fille.

À l’enfance d’Alan se mêle aussi l’enfance de mon propre enfant, c’est la raison pour laquelle le livre lui est dédié. La perméabilité entre le document de travail et le souvenir de famille me met dans un bain psychologique adéquat pour réaliser l’histoire. Ce travail est non seulement le traitement intime de la vie d’un autre, mais évidemment le traitement de ma vie propre. L’idée de mêler le plus possible nos expériences de vie était présente du vivant d’Alan. Ça a été le moteur de notre amitié.

Aujourd’hui, quand je voyage sur ses traces et que j’essaie de collecter de l’information pour mes livres, je poursuis ce projet. J’ai souvent débordé, en emmagasinant trop d’images. Mais cela permet parfois d’explorer d’autres voies. Je pense en particulier au prologue de « L’Enfance d’Alan ». C’est une séquence en couleur qui est l’ouverture d’une parenthèse qui se referme à la fin du cycle de « La Guerre d’Alan ». On voit le réseau d’autoroutes interurbaines de Los Angeles. Un effet de contraste se fait entre une voix off qui raconte une Californie disparue, virgilienne, sorte de vert paradis et la réalité du vingt-et-unième siècle.

Au départ, j’avais pensé traiter cette Californie passée littéralement. À la manière de Jonathan Livingstone, j’avais pensé survoler ces plages et paysages pour en faire des paysages édéniques qui viendraient à l’aplomb du texte. Je me suis rendu compte que ça ne collait pas. Là, j’ai été bien content en arrivant et en prenant possession de ma petite Cadillac de location, d’avoir demandé à ma femme qui était assise à côté de moi, de filmer le trajet. Je serrais tellement les fesses d’avoir à conduire dans ce réseau faramineux et confronté pour la première fois à une boîte automatique que j’étais à essorer. Je savais que je ne profiterai pas de ce trajet. J’avais dit à mon épouse de me faire un long travelling de ce trajet d’une heure et demie qui devait m’amener du Los Angeles Airport jusqu’aux hauts de Pasadena. Je m’en suis souvenu au moment où j’ai compris que l’option édénique ne marcherait pas. C’était le contre-pied graphique au narratif d’Alan. Ça mettait de la perspective, la lumière change au fur et à mesure qu’on avance dans ce prologue, jusqu’à s’arrêter sur un mur de cactus, en noir et blanc. C’est le sésame de passage vers le passé d’Alan, le récit des années 1920 peut commencer.

Votre voyage en Californie avait une dimension de pèlerinage ?

On est tous comme ça. Quand on aime un auteur, si on va un jour dans un lieu qu’on a d’abord connu littérairement, on ressent une émotion particulière à l’arpenter. Le travail sur la biographie d’Alan, ce sont des matriochka infinies. C’est certainement ce qui maintient mon intérêt pour un chantier auquel je vais consacrer l’essentiel de ma vie. Plus je m’y consacre, plus la vie d’Alan entretient des résonances avec des épisodes de ma propre vie. C’était important que ma fille soit là au moment où je collectais de l’information. Elle était devant mes yeux, je ne pouvais pas ne pas voir le petit Alan arpenter les rues où nous nous trouvions.

Votre fille incarnait Alan ?

Elle l’a incarné de la même manière que nos enfants nous réincarnent. En reproduisant des gestes, des attitudes qui nous mettent en prise directe avec l’enfant que l’on a été. Sachant qu’avec Alan, on est avec quelqu’un qui est proche de l’hypermnésie, c’est-à-dire un être qui a des souvenirs extrêmement nets de dates très reculées dans son existence. Je suis particulièrement bien servi pour cette période, je pense au récit des après-midi à la plage avec ses parents. Il y a une phrase que j’aime beaucoup. Alan dit : « J’avais le droit d’aller dans l’eau jusqu’aux mollets. Et comme j’étais obéissant, je ne dépassais pas le milieu de mes cuisses… » C’est extraordinairement évocateur ! Parce que même si on l’a oublié, c’est une bravade de l’interdit parental que l’on a tous connu. Ce sont des phrases qui n’ont l’air de rien, mais ce sont des véhicules extraordinaires de commun dénominateur entre les gens. Quand on a le talent de les dire, et c’était le talent d’Alan, ça touche à la poésie. Une des ambitions du bouquin, c’est que ces phrases, moments de sa vie, touchent les lecteurs, sans les détériorer par le dessin. De telles manières qu’elles puissent arriver au lecteur avec l’intensité avec laquelle elles m’ont frappé moi.

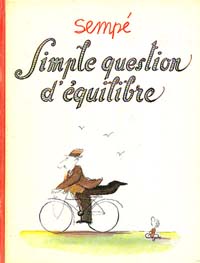

Vous parliez de la mise en scène. Quelque chose qui m’a toujours frappé dans « La Guerre d’Alan », et maintenant dans « L’Enfance d’Alan », c’est que certains point de vue de mise en scène sont diamétralement opposés. C’est-à-dire, qu’il y a des cases qui sont très détaillées, avec énormément de minutie, et d’autres cases où vous allez à l’essentiel : le personnage sur un fond vide, ou légèrement traité au lavis. C’est une technique que l’on retrouve chez certains dessinateurs japonais. Chez vous, où se trouve le point d’équilibre entre les deux types de mises en scène ?

En fait, l’équilibre est le maître mot. Il y a un livre de Sempé sur le vélo qui s’appelle « Simple question d’équilibre », ça pourrait être la définition générique de la bande dessinée. Chaque fois qu’on a entre les mains un balancier, à l’extrémité duquel il y a deux médias différents, il faut trouver la clé : dessiner et écrire sans que l’un de ces deux modes d’expression n’empiète sur l’autre, mais qu’au contraire, ils s’accompagnent, se servent, se soutiennent, se dynamisent. La méthode est une des choses les plus intéressantes quand on conçoit un livre.

Pour ce travail, j’ai à disposition un enregistrement, des conversations vécues avec Alan. Qu’est-ce que j’en fais ? Je réécoute la bande. Ensuite, je la transcris. Puis, je la travaille : je taille, j’assemble, je couds ensemble des anecdotes, j’essaie de retrouver une chronologie. Tout cela me prend environ un an. Pendant cette phase, je ne me soucie que du texte. La raison est que le dessin est loin pour moi, c’est une échéance. C’est bon de sérier les problèmes, de ne pas y penser tout de suite. Je m’interdis complètement de découper. J’écris ça comme un roman.

L’autre avantage de ce mode de fonctionnement, c’est que je vois continuellement passer des séquences qui a priori refusent l’illustration. Ce sont des séquences où un dessinateur ne trouve pas son grain à moudre. J’en ai sans arrêt dans mes bouquins.

J’écris « Le Photographe » par exemple, et je sais que le troisième volume c’est 130 pages d’un homme seul dans la caillasse avec un cheval. Ce n’est pas dessinable. Je sais que le dernier volet de « La Guerre d’Alan », c’est 50 pages d’un vieux monsieur qui écrit des lettres à des gens qu’il a connus dans le passé pour renouer le contact. Ce n’est pas dessinable. Si j’agissais d’emblée en dessinateur - découpeur au moment de concevoir l’histoire, je me refuserais systématiquement ces séquences-là, car il n’y a pas assez à manger.

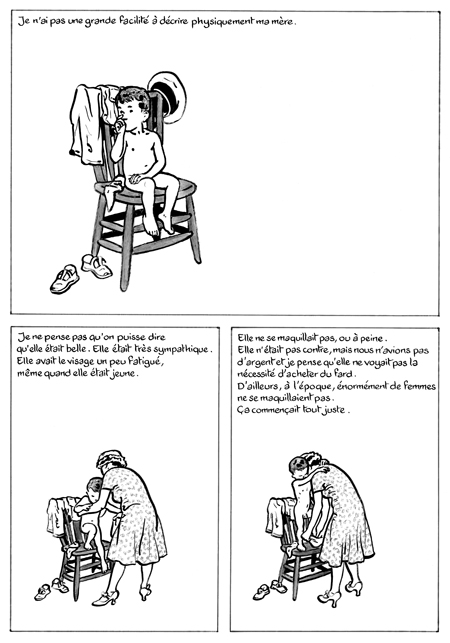

Mais j’aime l’idée qu’au moment où le dessinateur prendra la place du scénariste, il soit confronté à des difficultés stimulantes, parce que l’attendront un certain nombre de pages qui n’accueilleront pas comme naturelle une illustration. D’autres pages, dieu merci, elles seront évidentes d’un point de vue du dessin. Il y a une séquence où Alan est habillé par sa mère. À la première lecture, elle est anecdotique. Mais éclairée par la fin du livre, elle devient très émouvante.

Le récit d’Alan m’a posé la question : est-ce là ça valait le coup d’être littéral ? Tout un livre comme ça serait fastidieux, il faut laisser le dessin faire du hors-piste, déjouer ce qui est raconté dans le texte. Revenons à mon exemple. Je sais que cette scène où la maman d’Alan l’habille va occuper quatre pages. Je regarde le patrimoine de photographies que j’ai à disposition. Il y en a trois. Deux ont été prises à l’occasion des noces d’or des grands-parents d’Alan à San José, la troisième a été prise quelques années auparavant : Alan a un petit costume marin et sa mère le tient dans les bras. Il me semble qu’une agréable sanction de la description de la maman serait de mettre cette photo. Naturellement me vient l’idée de faire précéder à l’accès de cette photo pour le lecteur, toute la procédure d’habillage. En quatre pages, j’ai le temps de montrer un petit Alan tout nu sur sa chaise, de voir maman arriver et lui enfiler son costume. De cette façon, j’accrédite en plus l’idée que ces moments apparemment vides qui s’adressent à un être dont la conscience est encore mal dégrossie sont en fait des moments où l’enfant absorbe ce qu’est sa mère avec peut-être plus d’intensité qu’il ne le fera jamais par la suite. Même s’il est en train de rêvasser et de sucer son pouce, la chaleur maternelle, l’odeur des aisselles, sont des choses qui vont le marquer à vie et déterminer énormément de futurs traits de caractères. J’ai choisi ce moment précieux, parmi tant d’autres, pour placer la description de la maman d’Alan.

Dans l’histoire récente, c’est vous qui avez popularisé la biographie en bande dessinée…

Oh, il y a eu des précédents ! Je ne dis pas ça pour fayoter parce que je suis en Belgique, mais j’ai fait des biographies en partie à cause de Jijé. Les premiers Spirou que j’ai lus dans ma vie étaient des numéros de 1948, mon père avait dix ans à cette époque et j’avais ses recueils. C’était l’époque où Baden Powell paraissait en livraison avec les premiers Lucky Luke, Valhardi, etc. Je dois dire que Baden Powell, Don Bosco et toutes les bondieuseries de Jijé ont eu un effet nucléaire sur moi ! J’étais ébloui par ces biographies, que je trouve qu’on traite de haut, parce qu’on considère qu’elles sont des choses idéologiquement orientées, d’une manière qui nous semble aujourd’hui insupportable. Je pense que c’est l’expression d’un gars qui visiblement met tout ce qu’il sait dans son travail, le fait justement avec la foi du charbonnier et pour autant n’abandonne pas sa truculence et sa fantaisie. Il intègre toutes sortes de séquences qui pourraient être des scènes de bouquins d’aventure. En le lisant, sans le formuler comme ça, j’entérinais l’idée qu’il était possible de raconter la vie de quelqu’un en bande dessinée. Selon moi, Jijé a créé le genre.

Quand on parle de votre travail, c’est la plupart du temps de vos bandes dessinées à destination des adultes. Or, vous avez réalisé, comme dessinateur ou comme scénariste, plus d’albums pour les enfants… Est-ce que cet écho médiatique biaisé n’est pas frustrant ?

Ça ne me gêne pas, parce que ce travail à destination des plus jeunes lecteurs me nourrit. Ce que je fais pour les adultes ne suffirait pas au bien être de ma petite famille. Ceci étant dit, je pense que j’ai beaucoup de chance : j’ai des lecteurs, des journalistes qui suivent mon travail et me posent des questions quand un livre paraît, des libraires qui ont l’envie de m’inviter à rencontrer le public, avec la valeur ajoutée de l’enthousiasme dans les trois cas. Après l’aspect essentiellement solitaire, harassant, long du chantier que représente la réalisation d’une bande dessinée, c’est un oasis. Ça fait du bien.

Ce qu’il y a de merveilleux avec le public enfantin, c’est qu’on peut se passer de la reconnaissance des adultes, dans la mesure où l’on est submergé de courrier et où l’exégèse que les enfants font de votre travail est la chose la plus surprenante, la plus galvanisante qui soit. Alors, si un jour des universitaires, des journalistes veulent bien lire ces livres, s’y intéresser, en faire la recension, ce sera formidable ! Grand bien leur fasse. Mais rencontrer régulièrement quelques enfants lecteurs, recevoir leurs lettres, s’aviser de l’importance que prend dans leur vie des personnages que l’on a créés et qui deviennent très exactement superposables à l’importance qu’avaient dans ma propre vie d’enfant les héros qui définit ma vie professionnelle… C’est réjouissant.

Justement, quels sont ses personnages qui vont ont donné l’envie de faire de la bande dessinée votre métier ?

Très certainement les mêmes que les vôtres. C’est Franquin, c’est Hergé, l’école belge. Il n’y a rien de plus satisfaisant, et je ne connais pas de plus grand bonheur professionnel qu’une conversation avec un jeune lecteur. Il y a une poignée de semaines, lors d’un trajet en TGV, je me retrouve à côté d’une petite fille de dix ans. Elle faisait ses devoirs de vacances à côté de moi. Elle me regardait du coin de l’œil, j’étais en train d’écrire des scénarios. Elle était curieuse.

Au bout d’un moment, elle me dit : « Vous êtes écrivain ? ». Je réponds que je suis scénariste. Elle poursuit : « Quels genres de scénarios ? ». Je lui dit que vu son âge, c’est quelque chose qu’elle peut connaître. Je feuillette mon carnet, et avant que j’ai pu dire à cette petite fille quels sont les personnages que j’anime, et comme il se trouve que je les dessine dans les marges, elle entrevoit Ariol et elle blêmit… Elle me dit : « C’est vous ! Il y a des milliers de personnes dans le monde et moi je suis assise à côté de vous ! ». C’était une rencontre aussi délicieuse que fortuite, on a bavardé pendant trois heures sur la manière dont elle lisait mes bandes dessinées. C’était un moment de rêve pour un auteur qui s’adresse aux enfants. Quel que soit le merveilleux talent d’un plumitif qui va parler de mon travail, je crois que rien n’est au-dessus de ce genre de rencontre ! Tout d’un coup, une constellation se crée, tu es au centre et tu deviens important pour une enfant qui est en train de se cultiver et de découvrir l’existence à travers le magister qu’exerce sur elle une bande dessinée. Et finalement, ce que cette petite lectrice te raconte, c’est ta propre vie…

C’est ce que m’ont fait Goscinny et les gens que j’ai adorés enfant et qui m’ont vraiment appris la vie.

Je parlais récemment de Franquin lors d’une rencontre en librairie. J’ai fait une tirade pour dire la reconnaissance éperdue que j’ai pour quelques hommes dont singulièrement lui. C’était un type qui, pour moi, a vécu absolument sans épiderme dès l’enfance. Il était soumis par l’existence à un stress nerveux phénoménal parce qu’il était la sensibilité incarnée. C’était quelqu’un qui vibrait à tout propos : les gens, les végétaux, les animaux, l’architecture… Tout ce qui l’entourait, visiblement, le traversait, le hantait, l’obsédait,… Ça a donné les épisodes que l’on sait d’une existence qui a été grandement plombée par la mélancolie. Mais il n’est pas question d’autre chose. Quand on a cette qualité humaine, qui pour moi est du domaine de la martyrologie, il y a un côté complètement sacrificiel. Capter le monde et de faire quand même l’effort, quand on a un système nerveux comme le sien, de le restituer.

Les nerfs chez Franquin, c’est quelque chose de phénoménal. Quand vous lisez Gaston Lagaffe ou Spirou sous l’angle de la frustration, de la répétition, de l’usure de l’existence (du fait que l’on n’arrive jamais à signer les contrats par exemple),… Et tout ce que ça détermine de grincement de dents, de difficultés qu’ont les personnages à s’emboîter… Puis au milieu de tout ça, Franquin ressent la nécessité de créer le personnage de Gaston qui, contrairement à lui, est étanche. Je pense que ça vaudrait presque le coup d’écrire sur ça. Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais c’est fou ce que ça va loin. Et je pense que c’est cela qui détermine l’intensité de la passion que certaines personnes ont pour la bande dessinée.

(par Morgan Di Salvia)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Illustrations © Guibert - L’Association, sauf mention contraire.

Photos © M. Di Salvia

L’Enfance d’Alan – Par Emmanuel Guibert, d’après les souvenirs d’Alan Ingram Cope – L’Association

Commander ce livre chez Amazon ou à la FNAC

A propos d’Emmanuel Guibert, sur ActuaBD :

> Avant la Guerre, l’Enfance d’Alan

> Emmanuel Guibert illumine Blois

> Les conversations d’un dessinateur et d’un photographe

> Résidence Japonaise pour Emmanuel Guibert

> « Dans notre récit, le vécu est le vecteur de compréhension » (entretien en février 2006)

> Les Olives Noires T3

> Le Photographe T1, T2, T3, édition intégrale

Participez à la discussion