Vous semblez désormais prendre autant de plaisir à écrire qu’à dessiner. Pour preuve : la publication ce mois-ci de deux albums comme scénariste et un en tant que dessinateur…

Oui, c’est vrai que j’ai découvert le plaisir d’écrire en le faisant d’abord de manière ponctuelle pour moi. Ensuite les hasards de rencontre ont occasionné la possibilité de partager mes scénarios avec d’autres. Dès la fin des années 1980, j’avais écrit beaucoup de débuts d’histoires laissées en friche. Je ne m’en rappelais pas. Comme si j’avais fait une censure autour de ça. Il a fallu du temps pour que je me rende compte que j’avais envie de raconter plein d’histoires. Le fait d’écrire pour d’autres est une expérience très enrichissante. C’est un moment de rencontre. Je n’ai par exemple jamais senti la frustration que l’on pourrait avoir entre le fantasme de ce que l’on écrit et sa réalisation par quelqu’un d’autre dans le concret du dessin. J’ai toujours été agréablement surpris.

Par contre, il y a des histoires que je veux continuer à réaliser seul. J’ai par exemple un vieux projet fantasmatique, que je ne me vois pas donner à quelqu’un d’autre. C’est mon projet fantôme, un truc que j’ai écrit il y a quasiment vingt ans, au début d’Avel. C’est une histoire qui se passe en huis clos dans un palace perdu au bord d’un lac dans la montagne. Mais ça n’est pas une réminiscence de Shining ! (rires). Voilà l’exemple d’un projet que je traîne depuis longtemps. Cette histoire me tient à cœur, par contre jusqu’à maintenant, je ne me sentais pas capable de la résoudre graphiquement. Certaines choses ont décanté, maintenant je m’y sens prêt.

Vous êtes diplômé en philologie romane, comment vous êtes-vous retrouvé à faire de la bande dessinée ?

C’était vraiment un désir de gamin. J’ai eu l’occasion d’en parler dans la Galerie des Illustres dans Spirou. Dans cette rubrique où l’on peut parler de son rapport à la bande dessinée et à Spirou en particulier, j’ai choisi de raconter l’anecdote suivante. Quand j’étais au collège, il y a eu, durant un an, un cours de bande dessinée qui était donné sur le temps de midi. Il était animé par Bosse et Watch qui travaillent à l’époque dans Spirou. Ils ont la gentillesse (ou l’aveuglement) de trouver que ce que je faisais pour mon âge (j’avais 14 ans) n’était pas mal. A l’époque il y avait les pages de "carte blanche" qui permettaient à un auteur de faire ses premiers pas. Ils m’ont emmené chez Dupuis pour rencontrer Alain De Kuyssche, le rédacteur en chef. Il m’a reçu très gentiment, mais pas de chance, il venait de décider d’arrêter les cartes blanches… Il m’a donc dit que me retrouver entre des grands comme Yoko Tsuno et Buck Danny, ça allait coincer. Ce fut donc un refus mais qui bien loin de me démonter, m’a donné l’envie de m’aguerrir. Par la suite, j’ai suivi les cours d’Eddy Paape à l’académie de Saint-Gilles. Puis après la philologie romane à l’université, je suis passé à l’école Saint-Luc. Mais je n’y suis resté qu’un an et demi parce qu’après quatre années à l’université, je me sentais déjà vieil étudiant. J’avais envie d’entrer dans la vie active. J’ai rapidement proposé des projets aux éditeurs et j’ai eu la chance que ça démarre assez vite. J’ai fait deux ou trois histoires pour la revue Tintin Reporter. Ensuite, j’ai enchaîné avec la série Avel écrite par Jean Dufaux chez Glénat. Finalement, ce sont plutôt les romanes, qui sont un accident ! Disons que je voulais faire plaisir à mes parents en étant armé pour enseigner, c’était mon parachute doré !

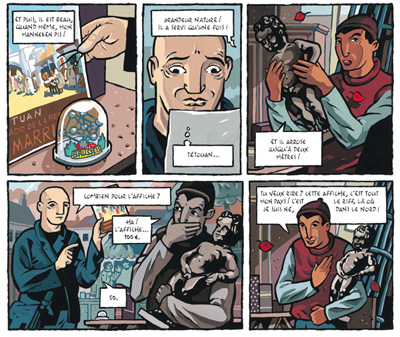

Parlons de votre collaboration avec Denis Larue. La Maison d’Ether représente un Maroc urbain, assez loin des clichés touristiques. Si on a déjà mis les pieds dans ce pays, on remarque que la représentation des pierres et mosaïques est particulièrement réussie. C’est un travail d’ambiance très réaliste…

Denis Larue a vécu pendant deux ans à Tétouan. Il a ouvert un atelier de bande dessinée là-bas il y a quelques années. Quand il est rentré à Bruxelles, il a eu le désir de réaliser quelque chose d’après cette expérience qui l’avait pas mal bouleversé. Simplement il n’arrivait pas à tirer le fil d’une histoire parce qu’il en était encore un peu trop proche humainement. Il manquait de recul. C’est comme ça qu’il m’en a parlé. J’ai donc écrit le fil narratif, à partir de son expérience, au fur et à mesure qu’il me racontait son séjour. C’est sans doute pour cela que l’on est assez loin des clichés, Denis a bien connu le Maroc dans le nerf. Il a vécu cette vraie confrontation à la vie quotidienne là bas. En outre, il a un goût pour l’objet et l’architecture et donc pour les mosaïques, tous les motifs et couleurs de ce pays. Je trouve qu’il traduit ça superbement, on a l’impression que notre livre sent les épices.

Où commence votre part et où commence la sienne dans l’écriture de la Maison d’Ether ?

J’avoue que je ne me souviens plus très bien. Denis avait déjà fait une ou deux pages avec le personnage principal. Ce que j’ai bâti c’est vraiment le fil narratif. C’est-à-dire, tout ce qui arrive à ce personnage, sa recherche de cet écrivain qu’il a connu jadis. J’ai aussi écrit les dialogues et réalisé le découpage. Cependant, il y a des scènes que je n’aurais jamais pu inventer. Par exemple, celle où le propriétaire de la maison que loue Martin vient lui demander de l’argent et dans le même temps le met en garde en tant qu’Européen dans la Médina, vient directement de l’expérience de Denis à Tétouan.

C’est d’ailleurs une séquence assez oppressante…

Oui tout à fait. Ce propriétaire arrive et exerce un pouvoir un peu oppressant avec des choses qui semblent presque anodines : il s’installe pour boire le thé, réclame son loyer. L’œil de Denis sur les petits détails de la conversation a été très important pour être juste. Dans des expériences comme celle-là, ce sont les points de détail qui donnent tout leur réalisme aux évènements. L’histoire de la Maison d’Ether est universelle. C’est quelqu’un qui est à la recherche de lui-même à travers le souvenir de quelqu’un d’autre.

Martin Mesner, le héros de votre histoire, est à la recherche des fantômes de son passé. C’est un thème qui revient régulièrement dans vos albums, qu’ils soient écrits par vous ou par d’autres d’ailleurs…

C’est vrai. Je crois que j’en avais le sentiment, mais vous êtes en train de le formuler. Il y a un petit fond mélancolique dans plusieurs de mes livres. J’espère d’ailleurs que c’est une mélancolie souriante. Avant tout, c’est de la recherche de soi que j’exprime. Dans mes livres on retrouve souvent un côté « chemin initiatique », dans Avel, un personnage à la recherche de son passé et en discordance avec son présent. Le Pont est tout à fait sur ce mode. J’ai l’impression que comme scénariste, si je multiplie les histoires, je vais être du genre obsessionnel ! Je me souviens que ce sont des discussions que j’avais avec Jean Dufaux. Je trouvais presque suspect que quelqu’un puisse écrire un western, puis le lendemain un polar, puis un drame… Jean me répondait, à juste titre, que les grands scénaristes hollywoodiens écrivaient à la suite dans des genres très différents, mais qu’il y avait une cohérence dans leur travail. Il avait un vrai ton, même si après, on était dans des genres particuliers.

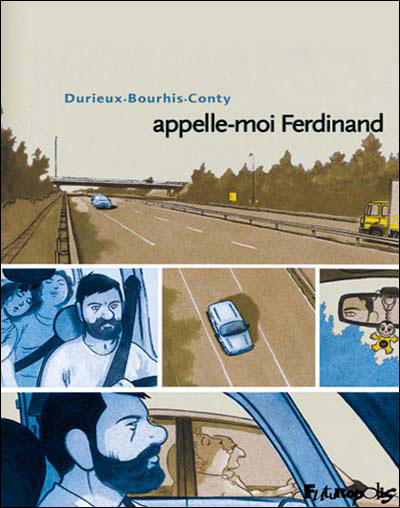

Vous publiez également ces jours-ci Appelle-moi Ferdinand. C’est un drame sur les dernières semaines de la vie d’un homme. Dans quel état d’esprit avez-vous abordé cette histoire de dilemme ? Quel a été le moteur de ce récit ?

C’est Hervé Bourhis qui a écrit cette histoire, c’est un auteur dont on connaît déjà le travail en bande dessinée. Christophe Conty qui est le co-scénariste ne vient pas de la bande dessinée, mais de l’écriture théâtrale. Quand ils se sont connus et qu’ils ont commencé à échanger des envies et des expériences, Hervé a dit à Christophe : « Tiens ! Si on écrivait une histoire à deux, je te donne le thème central : un type n’a plus que peu de temps à vivre, que fait-il ? » La première réaction de Christophe a été de dire : « c’est un gros cliché ! ». C’est vrai que c’est un sujet assez rebattu, mais je crois que ça a été d’autant plus intéressant pour eux, de partir d’un cliché et d’en faire quelque chose où ils ont pu développer une série d’émotions.

Ce scénario m’a touché. Le temps qu’il reste à Oscar n’est pas juste une ligne continue. C’est une ligne très saccadée : beaucoup de sentiments se mélangent en lui. Il a pas mal de chose à régler avec son père, ses émotions ne sont pas en ligne droite. Dans l’album, on a des moments où l’on est purement dans l’intime, dans certains autres, on est presque dans le polar, à d’autres encore on est dans l’humour ou la tendresse un peu décalée. Il y a quelque chose d’assez kaléidoscopique. Leur histoire était très riche, malgré la simplicité du sujet.

Ca prouve que l’on peut aborder n’importe quel thème, même s’il a été rebattu et archi-rebattu. L’important c’est la manière dont on raconte l’histoire…

Tout à fait, d’ailleurs Futuropolis a sauté les pieds joints là-dedans. Notre album côtoie dans leur catalogue deux autres sur le même sujet : Un Voyage de Eric Lambé & Philippe de Pierpont et L’accablante Apathie des dimanches à rosbif de Gilles Lahrer & Sébastien Vassant.

Appelle-moi Ferdinand est votre premier livre en couleurs directes. Le travail sur les lumières est assez somptueux. Qu’avez-vous retiré de cette expérience ?

J’ai découvert un plaisir que je ne connaissais pas. Cela m’a surtout offert une possibilité de traduction différente et plus fine de futurs projets. Parce que la couleur directe permet de laisser plus de vibrations dans le dessin et donc d’accéder à certains types d’émotions. Alors que j’ai tendance lorsque j’encre, à être classique, assez serré, ici, ça m’a permis plus d’ouverture et de lumière. J’ai eu envie de faire un clin d’œil à deux choses : D’abord à la BD de Miguelanxo Prado, Venin de femmes, où il utilisait un papier moucheté, de couleurs, sur lequel il revenait à l’acrylique. Dans Appelle-moi Ferdinand, j’ai utilisé le crayon et le feutre. Tous les aplats de couleurs sont au crayon. Sur ce point, j’ai voulu m’approcher modestement des films de Jean-Luc Godard des années soixante. Pierrot le fou ou Le Mépris avaient un fond un peu sépia, et des rouges, bleus et jaunes extrêmement vifs, très pop d’ailleurs. J’aimais bien l’idée qu’il y ait un fond sépia pour cette expérience de vie malheureuse. Mais qu’en même temps, de façon très contrastée, ce soit à certains moments dans des ciels d’un bleu très dense. Cela apporte une autre couleur aux sentiments.

Pour revenir à l’aspect technique, feutres et crayons ne sont pas très courants pour la mise en couleur. Généralement quand on parle de couleurs directes en bande dessinée, on parle de gouache, de lavis ou d’aquarelle...

C’est parce que j’avais peur de me salir les mains ! Blague à part, j’ai utilisé des feutres Lettra Tria, assez courants dans le graphisme. Sur un papier moucheté, cette transparence dans la couleur du feutre donnait bien. J’encre d’abord une partie au crayon gras, très charbonneux et je reviens dessus avec le feutre. Ce qui donne des couleurs changeantes. Du coup je détruis cinq pointes de feutres par mois, mais le résultat est là.

Vous parlez de trait, c’est quelque chose de remarquable dans votre parcours : vous avez été capable de le modifier énormément d’un projet à l’autre…

Oui, mais je sais qu’il y a des choses que je ne ferai plus. Du réalisme pur comme je le faisais dans Mobilis avec Andreas, avec le recul, je crois que ça ne me correspond pas. Techniquement, comme un bon élève qui tire la langue, j’en suis capable, mais pour moi l’intérêt d’un dessin c’est qu’il apporte un peu de vibration au lecteur et là, je pense que je manquais de personnalité. J’ai eu en tête longtemps (peut être inconsciemment) que c’était plus chic de faire du réalisme. Il me semble avoir lu cette idée un jour sous la plume de Moebius qui parlait de ses débuts dans Blueberry. Pour lui ça avait du sens d’être dans le dessin « académique », c’est à dire qui venait des canons de la perspective, de l’anatomie,… Le côté chic de la grande école de dessin. Alors que le « gros nez » avait moins de classe. Désormais je me suis rendu compte que, pour moi, la meilleure façon de traduire certaines choses se trouve dans une espèce d’hybride semi-réaliste. Petit à petit, je trouve mon vrai langage. Il y a des gens qui fonctionnent sur la longueur, qui évoluent tranquillement et leur évolution est parfois à peine perceptible. Et puis il y a des gens, dont je fais partie, qui avancent par bonds, suite à des rencontres, des accidents de parcours, des révélations,… Le parcours est moins évident, mais certaines trouvailles sont intéressantes. Il faudrait tout de même qu’un jour, j’enfonce le clou un peu plus longtemps dans une même direction ! Ce que je vais faire avec ma nouvelle forme d’encrage, j’ai envie de l’améliorer.

Est ce que vous faites partie de la famille des dessinateurs compulsifs ? Est-ce que vous avez toujours un carnet dans la poche ?

Non. Je me suis posé la question car on voit beaucoup de grands auteurs ces dernières années avoir ce réflexe du carnet, du croquis pris sur le vif, etc. J’ai commencé à me dire que c’était triste que je ne l’aie pas. En fait, je me suis rendu compte que j’étais un dessinateur intérieur. Je ne suis pas forcément quelqu’un qui regarde vers l’extérieur. Cela va se traduire par des dessins d’invention, mais pas forcément par des dessins pris sur le vif. J’ai l’impression d’être plus nourri par mes lectures que par la réalité.

Le fantastique est quelque chose qui intervient ponctuellement dans l’histoire d’Appelle-moi Ferdinand, c’était un moyen de différencier cet album de votre travail dans Les Gens honnêtes avec Jean-Pierre Gibrat ?

J’ai l’impression que ma façon d’exprimer certains types d’émotion, c’est de passer par un petit décalage. Pour prendre un exemple contemporain, quand je regarde le travail de Bastien Vivès, il est superbement doué dans la retranscription de la physionomie de quelqu’un, dans sa gestuelle. Il va traduire ça. Moi, j’ai l’impression que je vais passer par un autre créneau, c’est à dire un petite touche décalée qu’on pourrait appeler « fantastique ». Mais pour revenir aux Gens honnêtes, le genre de scène que je préfère faire, c’est la scène du banc, qui est reprise en couverture. Elle a presque quelque chose de fantastique. C’est une ambiance nocturne, deux êtres se retrouvent comme isolés de la terre entière. Le voyage intérieur de Martin dans La Maison d’Ether, c’est aussi du « fantastique ».

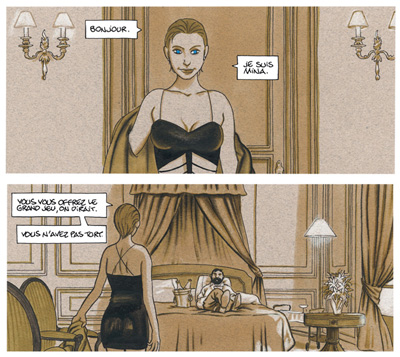

Dans Ferdinand, Hervé Bourhis et Christophe Conty ont dû me calmer parce que dans la scène où Oscar se confie à une prostituée, j’étais entré dans une espèce de délire, où le lit finissait par s’envoler sous l’enthousiasme d’Oscar. Hervé m’a convaincu qu’il fallait rester près du réel. Ma pente naturelle m’emmenait vers autre chose, mais j’avais tort dans ce contexte-là. C’est une histoire crue, près du nerf de la vie et de la mort.

Pour terminer, la question rituelle de fin d’interview : quelle est la bande dessinée qui vous a donné l’envie de faire ce métier ?

J’ai eu trois chocs. D’abord, Tintin en Amérique qu’on m’a offert à l’âge de 5 ans. C’est ma première bande dessinée, et je sais qu’après je n’en ai plus décollé. Puis, j’ai le deuxième choc avec La Ballade de la mer salée d’Hugo Pratt. À ce moment, je vois le mot « fanzine » écrit quelque part et je cherche à tout pris à en lire. Je crois comprendre que c’est un truc sur la bande dessinée. Je vais dans toutes les librairies, personne ne connaît ce mot-là. Je ne connais pas encore à ce moment les librairies spécialisées, il y en a très peu à Bruxelles. Et je tombe à Montpellier sur un Cahier de la bande dessinée consacré à Pratt. Je lis l’article et j’achète La Ballade la mer salée. Et enfin, Ici Même de Tardi & Forest. J’ai douze ans quand se crée À Suivre, j’achète le premier numéro, je tombe sur Ici Même et j’en reste comme deux ronds de flan en me disant : « comment peut-on raconter un truc pareil ? ». Trente ans plus tard, ça reste extraordinaire !

(par Morgan Di Salvia)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.