J’aimerais d’abord revenir sur votre formation. Vous vous connaissez depuis le lycée. Avez-vous suivi le même cursus ?

Younn Locard : Oui. Nous avons passé, à un an d’écart, un Bac littéraire option arts plastiques à Lorient, avant d’aller ensemble à Bruxelles à l’Institut Saint-Luc, une école d’art avec une section bande dessinée.

Florent Grouazel : De mon côté, j’ai fait en plus deux années de japonais à l’INALCO à la sortie de l’école. Je m’intéressais alors beaucoup à la culture japonaise en général et à la calligraphie au pinceau en particulier. Mais j’ai fini par arrêter parce que j’étais trop pris par d’autres choses.

Comment en êtes-vous venus à travailler ensemble ?

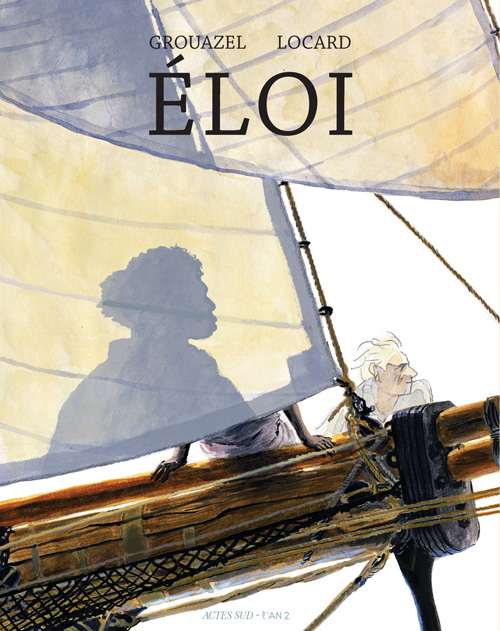

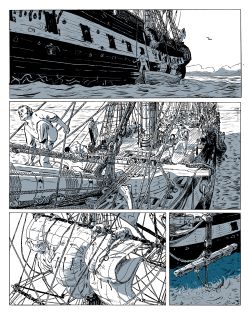

FG : Au cours de notre formation à Bruxelles, nous avions déjà l’ambition de faire un album à quatre mains, mais ce n’est pas un projet qui s’est tout de suite concrétisé. Nous avons mis pas mal de temps à nous y mettre et cela a donné Éloi [Actes Sud-L’An 2, 2013], l’histoire d’un enfant kanak arraché de sa terre natale par un scientifique français au milieu du XIXe siècle, à l’époque où s’achève la cartographie du Pacifique. Il est embarqué à bord d’un bateau, où il va semer la zizanie par ses maladresses qui vont bousculer les hiérarchies et les convenances sociales. C’est une intrigue en huis-clos, qui sert avant tout à jeter un regard critique sur la science du XIXe siècle qui, au nom du positivisme, ne recule devant rien et n’hésite pas à manipuler un être humain.

YL : Il s’agissait pour nous de raconter la genèse du racisme, en montrant comment la science justifiait à l’époque la domination des Européens sur les peuples dits inférieurs.

D’où vous vient cet intérêt pour l’histoire ?

YL : Je m’y intéressais dès le lycée, je regardais beaucoup de documentaires à la télé. Mes parents m’ont donné le goût de l’histoire – ma mère est archéologue –, mais c’est surtout par la politique que c’est devenu une vraie passion, à la fin de l’adolescence, quand j’ai voulu comprendre la généalogie des luttes sociales. C’était sans doute une façon de réagir à l’intérêt de mon père pour l’histoire des têtes couronnées. Il collectionne les mugs de la famille royale d’Angleterre ! Peu à peu, l’histoire est devenue une curiosité nécessaire, pour mieux comprendre le présent. Avec Florent, nous traitons de sujets historiques que nous jugeons d’une actualité brûlante. Éloi et Révolution sont des albums qu’il nous paraissait important de faire pour le présent. Le passé que nous mettons en scène offre un miroir à notre époque.

FG : Avant Éloi, je ne m’imaginai pas du tout faire de la bande dessinée historique. Mon intérêt pour l’histoire est venu petit à petit. J’ai fait un peu d’histoire pendant mon année de japonais à l’INALCO, mais j’ai surtout énormément écouté de podcasts d’émissions historiques à la radio pendant que je dessinais, La Fabrique de l’Histoire et les Lundis de l’Histoire sur France Culture, 2000 ans d’histoire sur France Inter. Petit à petit, j’ai pris la mesure de la profondeur historique de certains phénomènes contemporains. C’est maintenant quelque chose qui ne me quitte plus trop. Je lis beaucoup d’ouvrages historiques et j’essaie toujours de regarder le monde d’aujourd’hui avec le recul du passé.

FG : Avant Éloi, je ne m’imaginai pas du tout faire de la bande dessinée historique. Mon intérêt pour l’histoire est venu petit à petit. J’ai fait un peu d’histoire pendant mon année de japonais à l’INALCO, mais j’ai surtout énormément écouté de podcasts d’émissions historiques à la radio pendant que je dessinais, La Fabrique de l’Histoire et les Lundis de l’Histoire sur France Culture, 2000 ans d’histoire sur France Inter. Petit à petit, j’ai pris la mesure de la profondeur historique de certains phénomènes contemporains. C’est maintenant quelque chose qui ne me quitte plus trop. Je lis beaucoup d’ouvrages historiques et j’essaie toujours de regarder le monde d’aujourd’hui avec le recul du passé.

C’est même devenu systématique après Éloi. Les recherches que j’ai faite pour cet album m’ont amené à tout historiciser. J’essaie de comprendre comment tel phénomène est apparu, comment il s’est développé, dans quel contexte, comment il a pu disparaître ou réapparaître, quels sont les points communs et les différences entre les gens du passé et nous, notamment face aux inquiétudes de l’existence. Je ne vais certainement pas faire de la bande dessinée historique toute ma vie, mais je ne m’imagine plus écrire un récit sans y introduire une dimension historique. Même si je me lance dans un récit de science-fiction, j’essaierai d’interroger le passé pour inscrire mon sujet dans l’histoire.

Comment êtes-vous arrivés à la Révolution française ?

FG : C’est Younn qui m’y a amené.

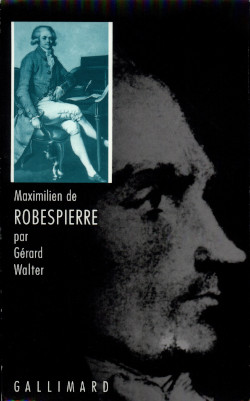

YL. Je m’y suis mis un peu par hasard. C’est une période qui ne m’intéressait pas particulièrement au départ. Je garde un mauvais souvenir de ce que j’ai appris à l’école à ce sujet. Tout est parti d’un livre qui a complètement changé mon point de vue sur la période. Pendant la réalisation d’Éloi, j’ai fait une pause et j’ai entrepris un long voyage d’un an qui m’a emmené jusqu’en Malaisie. Là-bas, j’ai reçu un paquet de livres envoyé par un ami, qui voulait que j’entretienne ma culture politique. Dans le lot, il y a avait deux biographies, une de Bakounine et l’autre de Robespierre. Celle de Bakounine ne m’a pas beaucoup surpris, le personnage qui y était dépeint correspondait à ce que j’attendais. Quand j’ai ouvert la biographie de Robespierre, écrite par Gérard Walter [Gallimard, 1961], j’ai découvert un univers totalement inconnu, m’obligeant à réviser tout ce que j’avais pu apprendre sur la Révolution française pendant ma scolarité. Robespierre n’était pas le monstre qu’on m’avait décrit et les débats politiques de l’époque étaient animés d’un grand souffle sous la plume de Gérard Walter.

YL. Je m’y suis mis un peu par hasard. C’est une période qui ne m’intéressait pas particulièrement au départ. Je garde un mauvais souvenir de ce que j’ai appris à l’école à ce sujet. Tout est parti d’un livre qui a complètement changé mon point de vue sur la période. Pendant la réalisation d’Éloi, j’ai fait une pause et j’ai entrepris un long voyage d’un an qui m’a emmené jusqu’en Malaisie. Là-bas, j’ai reçu un paquet de livres envoyé par un ami, qui voulait que j’entretienne ma culture politique. Dans le lot, il y a avait deux biographies, une de Bakounine et l’autre de Robespierre. Celle de Bakounine ne m’a pas beaucoup surpris, le personnage qui y était dépeint correspondait à ce que j’attendais. Quand j’ai ouvert la biographie de Robespierre, écrite par Gérard Walter [Gallimard, 1961], j’ai découvert un univers totalement inconnu, m’obligeant à réviser tout ce que j’avais pu apprendre sur la Révolution française pendant ma scolarité. Robespierre n’était pas le monstre qu’on m’avait décrit et les débats politiques de l’époque étaient animés d’un grand souffle sous la plume de Gérard Walter.

Par la suite, je me suis procuré d’autres ouvrages pour compléter mes connaissances sur le sujet. C’était l’époque où nous finissions Éloi. Je continuais de me documenter sur le XIXe siècle pour les besoins de l’album, mais je lisais aussi beaucoup de choses sur la Révolution française pour mon plaisir personnel. Je me suis dit qu’il fallait absolument que je fasse une bande dessinée sur cette période, mais plus tard, sans contrainte matérielle, quand je serai installé dans la profession et que j’aurai trouvé mon public, pour que je puisse prendre mon temps.

Qu’est-ce qui a précipité les choses ?

YL : Après Éloi, notre éditeur [Actes Sud-L’An 2] nous a proposé de faire un nouvel album. Et pour moi, c’est très vite devenu une évidence : il fallait que je me mette à réaliser sans attendre une bande dessinée sur la Révolution.

YL : Après Éloi, notre éditeur [Actes Sud-L’An 2] nous a proposé de faire un nouvel album. Et pour moi, c’est très vite devenu une évidence : il fallait que je me mette à réaliser sans attendre une bande dessinée sur la Révolution.

FG : Je me suis rallié assez naturellement au projet de Younn. Au début ce n’était pas très clair, j’ai attendu qu’il propose quelque chose de précis, mais j’étais curieux. J’avais dans la tête les dessins de la série d’albums éditée par les éditions Atlas pendant le Bicentenaire de la Révolution, que je lisais au CDI de mon collège pour m’occuper. Je pensais que nous pouvions proposer une autre approche graphique. Celle-ci qui, en dépit de se qualités, me paraissait très datée.

YL : De fait, à l’origine, nous étions tous les deux imprégnés d’une imagerie de la Révolution héritée du Bicentenaire qui ne nous intéressait pas du tout et que nous voulions remplacer par autre chose.

FL : Nous avons voulu sortir du cliché du sans-culotte avec son pantalon à rayures bleu-blanc-rouge et son bonnet phrygien. J’avais envie d’interroger et de critiquer ce cliché, pour comprendre dans quel contexte précis sont apparus, par exemple, des accessoires emblématiques, comme la pique, et montrer que tout cela n’avait rien d’évident. Après quelques discussions, j’ai dit à Younn que j’étais partant et nous avons proposé un nouvel album à quatre mains à l’éditeur.

La Révolution française inspire aujourd’hui beaucoup de créateurs, qu’ils soient cinéastes, dramaturges ou romancier, je pense notamment à Pierre Schoeller, à Joël Pommerat ou à Éric Vuillard. Comment expliquez-vous cet engouement ? Comme vous situez-vous dans cette actualité de 1789 ?

YL : Quand nous avons commencé notre travail sur Révolution, nous n’avions pas conscience de cet engouement. Nous avons simplement fait le constat qu’il manquait de bons récits sur 1789 et qu’il fallait se réapproprier cette épisode de notre histoire, revenir sur le processus révolutionnaire dans ce qu’il a plus concret. Nous avons lu Éric Vuillard [14 juillet, Actes Sud, 2016], alors que notre projet était déjà bien avancé.

FG : De mon côté, j’ai davantage été frappé, au départ, par l’actualité de la Commune de Paris, ramenée sur le devant de la scène par la série Le cri du Peuple de Jacques Tardi [2001-2004]. Cette adaptation du roman de Jean Vautrin a permis à beaucoup de monde, dont nous, de mesurer toute l’actualité de ce combat révolutionnaire. Je ne sais pas quelle était l’image de la Commune dans le grand public, mais je pense que la bande dessinée de Tardi a créé une véritable prise de conscience, en proposant un vrai récit incarné, rempli de personnages attachants. Quand nous avons commencé à réfléchir à Révolution, nous nous sommes dit qu’il fallait avoir les mêmes ambitions, produire un récit riche, à la fois documenté et vivant, sur la Révolution française.

Au-delà de l’intérêt initial de Younn pour la période, peut-on dire que c’est Le Cri du Peuple de Tardi qui vous a donné l’idée réaliser cette grande fresque révolutionnaire ?

YL : Tardi m’a surtout marqué par son évocation de la guerre des tranchées. J’ai lu ses albums quand j’étais au collège, c’est un auteur important pour moi. Je m’étais déjà forgé une culture personnelle sur la Commune avant Le Cri du Peuple. La bande dessinée de Tardi fait partie d’un ensemble de lectures qui m’ont fait prendre conscience que cet épisode historique et les luttes révolutionnaires en général sont mal enseignées, voire pas enseignées du tout, au collège et au lycée.

FG : On nous a enseigné la Révolution française et les révolutions du XIXe siècle comme une succession de dates, qui conduisent invariablement à l’instauration de la République en France. L’événement révolutionnaire est occulté dans sa dimension humaine. J’ai eu l’impression que les rédacteurs des programmes cherchent à occulter le fait que la démocratie est née de l’insurrection armée. Et si on évoque la violence révolutionnaire, c’est aussitôt pour la regretter et la condamner, sans chercher à la comprendre. Comme si la démocratie pouvait se conquérir sans lutte.

Pour nous, l’écriture de Révolution était une façon de reprendre en main ce récit, pour lui donner une épaisseur humaine. C’est la même chose pour les images : nous voulions sortir de l’iconographie assez aseptisée ou très symbolique, comme la Liberté guidant le peuple, qui sert souvent à résumer les insurrections du XIXe siècle dans les manuels scolaires. Nous avions besoin de décaper toutes les couches de représentations héritées de la IIIe République pour revenir à quelque chose de plus réaliste.

YL : Nous avons voulu nous réapproprier le récit de 1789, pour en faire quelque chose de plus engagé, sans pour autant verser dans le catéchisme. Nous avons essayé d’être honnêtes et de ne surtout pas proposer un récit binaire, opposant les gentils révolutionnaires aux méchants contre-révolutionnaires. Mais nous l’avons fait sans être historiens, avec seulement notre sensibilité personnelle, pour donner à voir toute la complexité de la nature humaine.

Comment travaillez-vous à quatre mains ?

YL : Nous écrivons ensemble, nous créons les personnages ensemble, mais nous ne le faisons pas au quotidien. Pour la réalisation de ce premier volume de Révolution, Florent était à Lille, pendant que moi j’étais à Lorient. Nous nous réunissions pendant une semaine, puis chacun repartait de son côté. Nous résidons maintenant tous les deux à Lorient, c’est plus simple, mais nous ne faisons pas atelier commun. Nous échangeons par mail les versions du scénario et des dessins, que nous complétons au fur et à mesure, pour aboutir à un story-board extrêmement détaillé, qui règle toutes les questions de mise en scène que nous pouvions nous poser. Une fois ce travail effectué, nous nous répartissons les scènes et nous réalisons les planches, chacun de notre côté.

FG : Pour la documentation, nous lisons et nous prenons des notes chacun de notre côté, avant de nous réunir pour faire le point. Tout se passe beaucoup à l’oral. Nous faisons la liste de nos découvertes, nous lançons des pistes scénaristiques, puis nous laissons décanter avant de sélectionner les faits historiques que nous allons réellement exploiter dans notre scénario. Sur l’écriture du deuxième volume, il y a beaucoup d’éléments que nous avions notés pour le premier qui remontent à la surface et que nous allons sans doute récupérer. Ces échanges ont lieu un peu partout, nous profitons de chacune de nos rencontres pour échanger, que ce soit dans un café, dans le train ou même à la plage.

YL : Moi, j’aime bien lire des biographies ou des récits avec des grandes figures, qui me portent et donnent de l’épaisseur humaine aux événements. Tandis que Florent va directement lire des ouvrages d’anthropologie ou d’histoire sociale plus ardus. Nos lectures se révèlent finalement très complémentaires. Chacun détient la moitié du savoir nécessaire à l’élaboration de notre scénario.

Comment vous documentez-vous ?

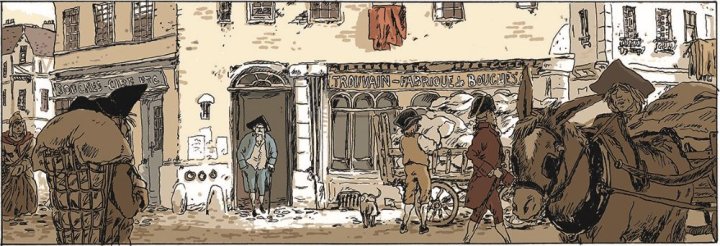

FG : Quand nous avons commencé Révolution, j’étais à Lille, où j’avais un ami libraire, spécialisé en sciences humaines, qui possédait une énorme bibliothèque, dans laquelle il m’autorisait à piocher. Un des premiers ouvrages que j’ai lu, c’est celui d’Éric Hazan [Une histoire de la Révolution française, La Découverte, 2012]. Il a été ma porte d’entrée sur 1789. Il m’a notamment fait prendre conscience que j’étais passé à côté de quelque chose pendant ma scolarité. Mon ami libraire m’a conseillé d’autres ouvrages d’histoire politique, avec une approche anthropologique, comme La longue patience du peuple de Sophie Wahnich [Payot, 2008] ou Révolutionnaires d’Haïm Burstin [Vendémiaire, 2013]. Puis je suis arrivé à la thèse de ce même Haïm Burstin sur le faubourg Saint-Marcel [Une révolution à l’œuvre, Champ Vallon, 2005], qui a constitué une véritable mine, avec un grand luxe de détails sur la vie quotidienne dans un quartier parisien au début de la Révolution. Les travaux d’Arlette Farge sur le petit peuple de Paris au XVIIIe siècle ont également beaucoup compté, de même que les ouvrages classiques de Michel Foucault qui ont joué un rôle décisif dans mon goût pour la déconstruction historique des phénomènes socio-politiques contemporains.

FG : Quand nous avons commencé Révolution, j’étais à Lille, où j’avais un ami libraire, spécialisé en sciences humaines, qui possédait une énorme bibliothèque, dans laquelle il m’autorisait à piocher. Un des premiers ouvrages que j’ai lu, c’est celui d’Éric Hazan [Une histoire de la Révolution française, La Découverte, 2012]. Il a été ma porte d’entrée sur 1789. Il m’a notamment fait prendre conscience que j’étais passé à côté de quelque chose pendant ma scolarité. Mon ami libraire m’a conseillé d’autres ouvrages d’histoire politique, avec une approche anthropologique, comme La longue patience du peuple de Sophie Wahnich [Payot, 2008] ou Révolutionnaires d’Haïm Burstin [Vendémiaire, 2013]. Puis je suis arrivé à la thèse de ce même Haïm Burstin sur le faubourg Saint-Marcel [Une révolution à l’œuvre, Champ Vallon, 2005], qui a constitué une véritable mine, avec un grand luxe de détails sur la vie quotidienne dans un quartier parisien au début de la Révolution. Les travaux d’Arlette Farge sur le petit peuple de Paris au XVIIIe siècle ont également beaucoup compté, de même que les ouvrages classiques de Michel Foucault qui ont joué un rôle décisif dans mon goût pour la déconstruction historique des phénomènes socio-politiques contemporains.

YL : Nous nous sommes également beaucoup servi de Michelet [Histoire de la Révolution française, 6 vol., 1847-1853], qui a su donner du souffle à son récit des événements, souvent relatés heure par heure, voire minute par minute. Il raconte énormément d’anecdotes que nous avions pensé utiliser dans un premier temps, mais nous avons eu du mal à les intégrer dans notre récit. Elles ne sont pas toujours bien documentées et paraissent souvent un peu trop incroyables, même s’il y a un fond de vérité. Nous avons utilisé l’édition avec les notes critiques de Gérard Walter, qui, justement, invite à la prudence ou corrige un certain nombre d’affirmations erronées de Michelet. Tant et si bien que nous avons fini par davantage utiliser les notes de Walter que le texte de Michelet lui-même. J’aime personnellement beaucoup le style et l’érudition de Gérard Walter. J’ai lu son Marat [Albin Michel, 1933] et je découvre ici, à la bibliothèque du Musée de la Révolution française, son livre quasiment introuvable sur les massacres de septembre [Payot, 1932].

Quelles limites vous imposez-vous en terme de documentation ? Sachant que c’est une quête sans fin…

FG : Je n’ai rien contre l’hyper-réalisme et le souci maniaque de la reconstitution, quand c’est au service de l’histoire. C’est ce qu’a fait, et continue de faire, François Bourgeon [Les passagers du vent, Glénat, 1979-1984], qui donne un sens à chaque objet ou à chaque cadre de vie qu’il reconstitue. La reconstitution n’est pas gratuite, elle contribue à structurer le récit en profondeur. C’est ce que nous avons voulu aussi faire dans Révolution. Notre traitement graphique se veut réaliste, pas forcément dans l’exactitude de tel ou tel objet, mais dans leur ordonnancement, pour donner l’impression que ce sont les bons, parce qu’ils se fondent dans le décor. Les lieux sont habités, les intérieurs sont un peu en désordre, les objets ne sont pas forcément à la place où ils devraient être.

Nous recherchons le réalisme en essayant de rendre vivant ce passé disparu. Notre objectif est de croquer ces scènes sur le vif, comme si nous étions des observateurs contemporains, présents sur les lieux. Sur les vêtements par exemple, nous ne cherchons pas l’exactitude des motifs des tissus ou du nombre de boutons. Nous introduisons le réalisme dans la façon dont ces vêtements sont portés, s’ils sont élimés ou pas, si le personnage est débraillé ou au contraire très bien mis. Notre réalisme sert à humaniser les protagonistes de notre histoire. Le lecteur doit se sentir proche d’eux, pour effacer la barrière temporelle qui nous sépare de 1789.

YL : Quand nous nous documentons, nous cherchons justement des livres qui nous offrent des détails sur la façon dont les intérieurs sont aménagés et sur ce à quoi ressemblaient les rues de Paris à l’époque. Si nous nous étions uniquement servis de biographies ou de grandes synthèses sur la Révolution, nous aurions reconstitué un Paris de carton-pâte, peuplé de figurants sans âme. Plus nous nous documentons, plus nous donnons de la complexité à notre récit et de l’épaisseur humaine aux personnages. Par exemple, nous avons pu ainsi mieux cerner les conditions de recrutement de la garde nationale, ce qui permet de donner à voir les hésitations et les retournements de ce corps armé, composé de bourgeois parisiens, qui participe activement au changement politique dans la capitale.

Pour résumer, la documentation sert de carburant à l’écriture et nous nous en passons au moment où elle devient un frein. Sans oublier que cette quête documentaire est aussi source de frustration. Tout le travail de recherche que nous avons pu effectuer n’apparaît pas forcément dans l’album. Par exemple, Florent a fait un énorme travail de reconstitution du Palais-Royal, à partir d’une documentation extrêmement éclatée, tout ça pour seulement quelques vignettes. Mais ces vignettes sont rigoureusement exactes en terme de restitution du bâti et des aménagements du jardin, du moins à partir des sources iconographiques disponibles.

FG : L’exemple des uniformes de la garde nationale permet, je pense, de bien comprendre comment la documentation sert le récit. Nous avons à notre disposition de magnifiques planches d’uniformes, que nous aurions pu reprendre telle quelle et limiter notre réalisme à la restitution du nombre exact de boutons. En poussant un peu plus loin nos recherches sur la garde nationale, nous nous sommes aperçus qu’au tout début les volontaires n’avaient pas d’uniformes à disposition. Ils les faisaient faire par des tailleurs ou des couturières de leur quartier. Nous avons ainsi imaginé que nos héroïnes, protégées par les dames de la halle, trouvaient un moyen de se faire un peu d’argent en cousant des uniformes. Nous avions écrit toute une scène où elles étaient en train de coudre, que nous n’avons finalement pas gardée, mais qui illustrait bien comment la grande histoire pouvait se mêler à un quotidien très concret, en l’occurrence trouver une activité rémunérée permettant de survivre dans une ville où le pain manque.

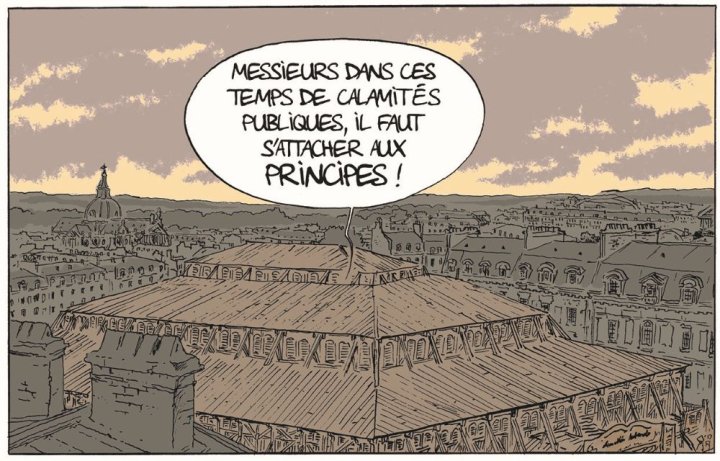

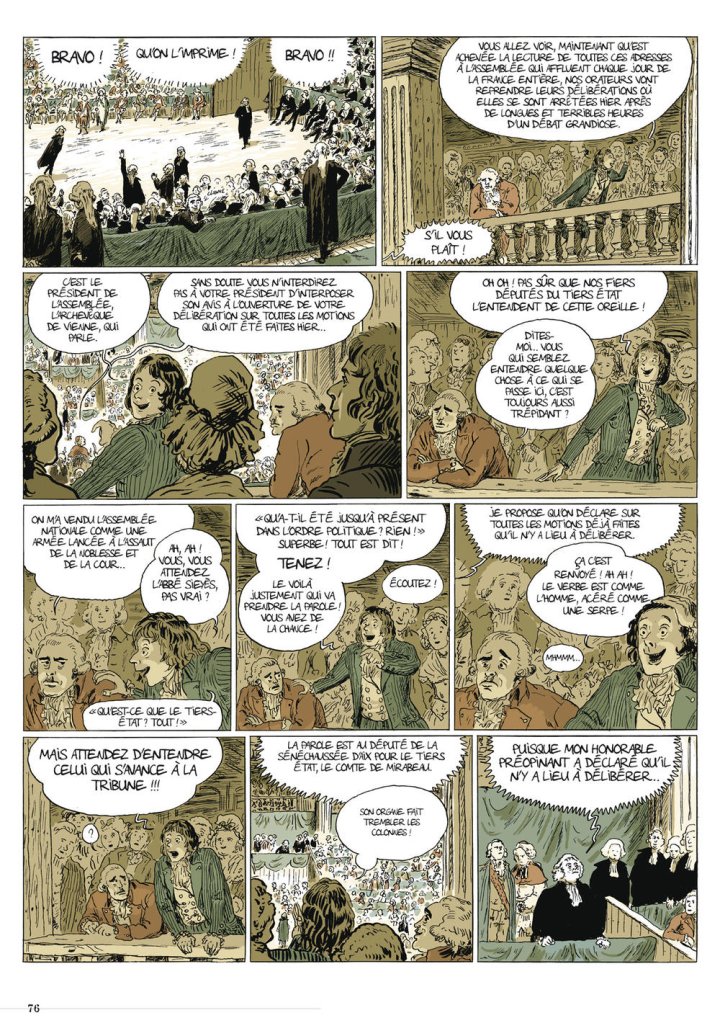

Se documenter permet de donner à voir une période connue sous un angle original, pour sortir des poncifs visuels sur la période. De la même façon, illustrer les coulisses de la Salle des Menus plaisirs, où siège l’Assemblée nationale à ses débuts, en insistant sur sa structure en bois, permet de sortir des représentations grandiloquentes, pour insister sur le côté improvisé de cette scène politique qui préside aux destinées de la France. Planter ainsi le décor, avec le maximum de réalisme, contribue à donner plus d’humanité aux personnages qui y évoluent : ils doivent arpenter des couloirs, trouver des lieux tranquilles pour discuter entre eux. On sort ainsi de la scène classique du député à la tribune.

Ce qui frappe effectivement à vous lire, c’est l’absence des grandes scènes archétypales. Par exemple, vous ne mettez pas directement en scène l’assaut contre la Bastille. Quand vous évoquez le 14 juillet, la forteresse vient d’être prise, les insurgés occupent déjà les lieux et on voit les blessés alignés le long des rues. Est-ce que votre objectif n’est pas justement de donner à voir la Révolution côté coulisses ?

YL : Nous voulions absolument éviter de reproduire des scènes que le public a déjà vues mille fois. Au début du projet, j’avais regardé le film de Robert Enrico, La Révolution. Les années Lumières [1989], réalisé au moment du Bicentenaire, qui est une succession de tableaux historiques reprenant les poncifs de l’imagerie scolaire, comme Camille Desmoulins montant sur une table dans le jardin du Palais Royal pour haranguer la foule le 12 juillet 1789. J’ai trouvé ce traitement de l’histoire particulièrement convenu et ennuyeux. Il m’a semblé impératif de ne reprendre aucune de ces scènes grandiloquentes, extrêmement figées et bien peu naturelles, pour redonner vie aux acteurs de 1789. La Révolution est un monument national que l’on regarde toujours du même point de vue. Nous proposons au lecteur de contourner ce monument pour le regarder sous un autre angle.

J’ai beaucoup pensé à la scène du sermon sur la colline dans La vie de Brian des Monty Python [1979] : le plan commence sur Jésus qui prononce les phrases exactes de l’Évangile, puis un zoom arrière nous amène sur des spectateurs, très loin de la scène principale, qui ont du mal à entendre et qui finissent par se disputer parce qu’ils se gênent mutuellement. Nous avons voulu procéder de la même façon pour mettre en scène des Parisiens ordinaires de 1789, qui n’ont pas participé directement à l’événement, qui en subissent les conséquences et qui essaient de lui donner sens, sans en comprendre vraiment tous les enjeux. Cela donne lieu à des malentendus, des espoirs, des peurs, le tout sans qu’il y ait forcément une grande rationalité.

FG : Nous avons voulu revenir à une approche événementielle, privilégiant les à-côtés de la grande histoire. En évitant à tout prix les poncifs. À tel point que nous avons même pensé à ne pas mettre en scène la prise de la Bastille ! Nous avions prévu d’utiliser une ellipse temporelle : le personnage d’Abel prend une cuite monumentale, se réveille trois jours plus tard, apprend que la Bastille est tombée, sans comprendre réellement les enjeux de l’événement, passés par le filtre du discours de ses interlocuteurs.

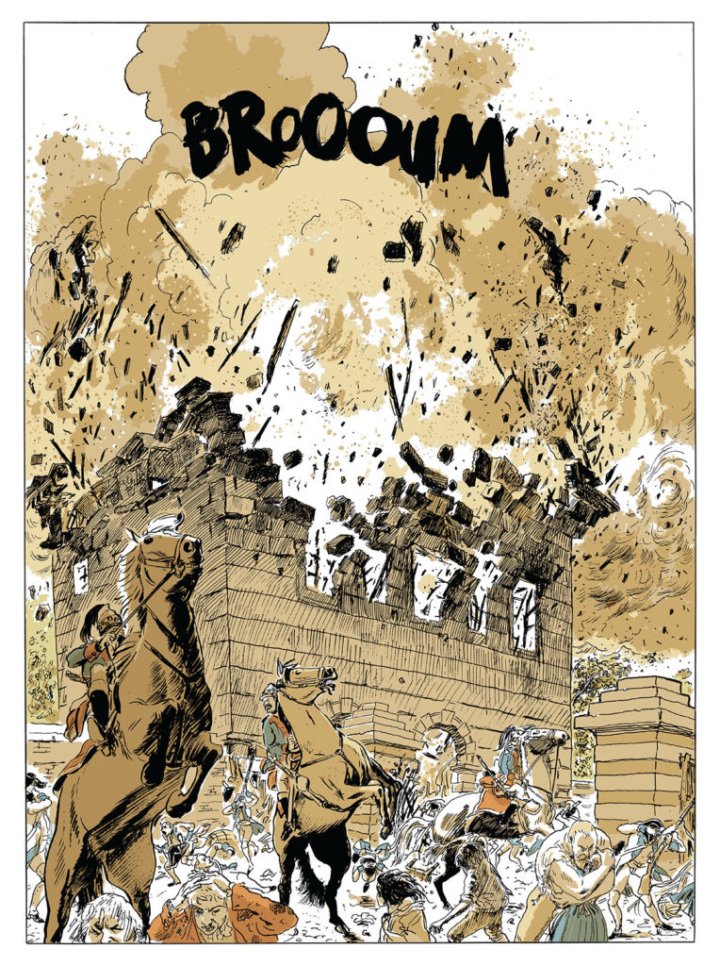

Finalement, cela nous a paru un peu trop aride et, sur les conseils de l’historien Pierre Serna [auteur de la postface], nous avons décidé de montrer quand même la prise de la Bastille, mais sous un angle original, pour respecter notre ambition initiale. Je pense, avec le recul, qu’il aurait été vraiment dommage de passer à côté de cet événement, qui reste fondateur, même s’il a été récupéré et réinterprété par la suite. Nous lui avons cependant accordé moins d’importance que l’incendie des barrières qui, pour beaucoup de Parisiens, a été le vrai point de bascule vers la remise en cause de l’ordre établi.

Les personnages principaux sont imaginaires, mais on croise aussi beaucoup de personnages ayant réellement existé, comme Reine Audu, Augustin de Kervélégan, Jean-Paul Marat ou, fugacement, Maximilien Robespierre. Comment les avez-vous choisis ?

YL : Il nous fallait un député breton, notre région d’origine, pour souligner l’extrême diversité provinciale des membres de l’Assemblée nationale. Nous avons choisi Kervélégan car, pour nous, il était une enveloppe vide. Nous pensions qu’il était totalement inconnu et qu’il était possible de lui faire dire ce que nous voulions. Nous l’avons doté d’un frère jumeau imaginaire, car nous tenions absolument à aborder la question de la gémellité dans notre récit.

YL : Il nous fallait un député breton, notre région d’origine, pour souligner l’extrême diversité provinciale des membres de l’Assemblée nationale. Nous avons choisi Kervélégan car, pour nous, il était une enveloppe vide. Nous pensions qu’il était totalement inconnu et qu’il était possible de lui faire dire ce que nous voulions. Nous l’avons doté d’un frère jumeau imaginaire, car nous tenions absolument à aborder la question de la gémellité dans notre récit.

Après coup, nous avons croisé des historiens bretons qui nous ont parlé de Kervélégan et nous ont demandés de ne pas être trop dur avec lui. Nous nous sommes aperçus qu’il était finalement un personnage très connu ! Nous avons réuni de la documentation à son sujet, ce qui nous laisse les mains moins libres qu’avant, mais qui le rend aussi plus intéressant. Sa biographie nous entraîne plus loin que le rôle que nous pensions initialement lui faire jouer.

FG : Beaucoup de personnages historiques sont apparus dès le début de notre travail. Certains ont pris de l’importance au fil de l’écriture, d’autres en ont perdu, comme Barnave, qui aurait joué un rôle central si nous avions gardé notre idée de départ de faire commencer l’histoire pendant la journée des tuiles à Grenoble. Des personnages sont apparus en cours de route, au fil de nos lectures, et ont gagné en épaisseur, comme Reine Audu ou le boucher Desnot, tous deux évoqués par Haïm Burstin.

YL : Le seul personnage célèbre que nous avons un peu développé à partir de mes propres lectures, c’est Marat. Pour moi c’est un personnage fétiche. Il fallait absolument le mettre en scène. Pour les uns, il n’est qu’un buveur de sang cruel, pour les autres, il est un nouveau Christ. Il a été tellement admiré ou vilipendé, qu’il fallait le rendre plus humain, plus complexe, en soulignant le décalage entre ce que les historiens savent aujourd’hui de lui et l’image qu’il conserve dans le grand public.

FG : Pour moi, il était aussi nécessaire de le faire apparaître dans notre histoire, car personne n’a poussé aussi loin le discours insurrectionnel. Or nous voulions justement interroger ce rapport entre révolution et lutte armée dans ce qu’il a de plus concret.

Obsédé par le complot, Marat se présentait comme « l’Ami du Peuple », comme une sentinelle chargée d’alerter ses concitoyens sur les menaces pensant sur eux. C’est aussi le rôle, dans l’autre camp, de Jérôme Laigret, un personnage imaginaire, jouant un rôle clé dans votre histoire. Comment l’avez-vous créé ?

FG : Laigret est effectivement un Marat de l’autre bord. C’est sans doute le personnage le plus politisé de tous quand commence l’histoire. Contrairement aux autres, qui se laissent un peu porter ou qui sont souvent dépassés, il a déjà une interprétation toute faite des événements en cours. Pour le créer, nous avons beaucoup pensé à Rétif de La Bretonne. Il traîne partout, il connaît tout le monde, prend des notes dans la perspective d’un mystérieux grand œuvre dont lui seul connaît les tenants et les aboutissants.

YL : Au départ, nous lui avons donné un air de ressemblance avec Éric Zemmour en guise de clin d’œil. Mais au fil du temps et de du développement du scénario, il est devenu extrêmement important. Ce personnage est un agitateur politique prêt à tout, qui n’a pas hésité à faire enfermer sa femme pour détourner la pension versée par ses beaux-parents et financer son journal, que personne ne lit. Il est tellement obsédé par sa mission de dévoilement du complot qui, selon lui, menace l’autorité du roi, qu’il est prêt à sacrifier ce qu’il a plus de cher pour assurer la réussite de son entreprise.

FG : Il nous fallait absolument un personnage fort de contre-révolutionnaire. Sans lui, l’histoire aurait été bancale. Nous ne voulions pas mettre en scène de gentils révolutionnaires, auxquels il aurait été facile de s’identifier, face à de méchants contre-révolutionnaires déshumanisés, que le lecteur ne verrait jamais et dont il ne connaîtrait pas les motivations. Nous avions besoin au contraire de montrer que l’engagement contre-révolutionnaire n’a rien d’évident, qu’il résulte du même type de contingences que l’engagement révolutionnaire. Le personnage de Laigret est là pour nous le rappeler.

Même si nous ne partageons pas ces opinions, nous essayons de lui trouver des raisons d’agir, pour comprendre ces choix politiques. Nous voulons aussi le placer devant ses contradictions. Pourquoi se met-il au service de personnes qui ne sont pas de sa classe sociale et le méprisent ouvertement ? Pourquoi cherche-t-il à défendre un monde qui, de toute façon, ne lui convient pas ? Comme les autres personnages, il a ses moments de doute, il peut basculer, mais choisit finalement de rester fidèles à ses convictions d’origine. Il est attaché à un certain code de l’honneur, tout en étant fasciné par l’abjection de la société qui l’entoure.

YL : Il n’est clairement pas le méchant de l’histoire. Il peut dire des choses très vraies, comme lors de la nuit du 4 août, où il souligne avec justesse que les intérêts particuliers ont finalement pris le pas sur les idéaux des députés : même si ses convictions ont été momentanément ébranlées par le vote de l’abolition des privilèges, il est conforté dans sa vison cynique des événements lorsqu’il voit les députés s’empresser d’imposer le rachat des droits féodaux.

Pour terminer d’interroger vos choix graphiques, je souhaiterais revenir sur les couleurs de votre album. Elles sont très limitées : du noir, du bleu, du jaune, du rouge. En quoi servent-elles votre récit ?

YL : Nous nous sommes astreints à une gamme chromatique limitée, car nous voulions proposer quelque chose de simple, rendre immédiatement perceptible des ambiances d’heure de la journée, de température, là encore pour donner un grand naturel à nos scènes. C’est aussi une façon de conserver une certaine lisibilité à nos dessins, qui fourmillent de petits détails, que nous ne voulions pas écraser en mettant trop de couleurs. Pour l’essentiel, nous utilisons deux couleurs de base pour une planche et nous en rajoutons une pour mettre en valeur un personnage. Ce qui fait, qu’en règle générale, nos planches sont en trichromie.

FG : Pour les uniformes, par exemple, nous avons sciemment voulu limiter les couleurs, pour ne pas donner dans le coloriage. Il fallait les fondre dans l’ambiance d’ensemble de la planche. Deux couleurs suffisent souvent pour cela. Mais nous avons tout fait pour éviter de donner une tonalité sépia, de vieille image racornie, à l’ensemble, ce qui était le risque principal en procédant ainsi. Il fallait donner suffisamment de contraste pour conserver la vie et l’agitation qui règne dans nos planches.

Un grand merci d’avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. À quand la suite ?

YL : Nous travaillons dessus, il y a encore beaucoup de travail de documentation à faire. L’album devrait sortir dans deux ans, en 2022.

Voir en ligne : Présentation de l’album "Révolution" sur le site des éditions de l’An 2

(par Paul CHOPELIN)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.