La bande dessinée historique se porte bien, une revue lui a même été récemment consacrée, et nous vous proposons désormais régulièrement des dossiers thématiques revenant sur tel ou tel aspect, comme sur la Préhistoire récemment. En cette rentrée scolaire, un thème historique semble avoir un intérêt pédagogique tout particulier : la Guerre d’Algérie.

Enjeux pédagogiques et mémoriels

C’est du moins l’opinion défendue dans The Algerian War in French-Language Comics. Postcolonial Memory, History, and Subjectivity, la première étude universitaire ambitieuse sur la Guerre d’Algérie et ses représentations dans le neuvième art francophone, qui vient de paraître. Il s’agit de la thèse d’une jeune américaine, Jennifer Howell, qui s’est intéressée à la quarantaine d’albums sortis en France entre 1982 (Une Éducation algérienne, de Vidal et Bignon, première histoire longue sur ce sujet) et 2012. Ce nombre peut paraître ridicule par rapport à la foison d’albums sur les deux Guerres mondiales ou les guerres napoléoniennes, mais il reste néanmoins bien plus conséquent que l’ensemble des œuvres portant sur les autres conflits coloniaux français, asiatiques ou africains.

L’objectif de J. Howell est de comprendre, à travers l’étude des bandes dessinées représentant la Guerre d’Algérie, comment eut lieu en France un « ajustement mémoriel », pour reprendre l’expression de B. Stora, c’est-à-dire comment, génération après génération, évolua dans la société française la perception de ce conflit et comment se forgea progressivement une identité postcoloniale complexe.

Pour elle, les bandes dessinées sur ce sujet ont influencé la mémoire collective française ces dernières décennies et peuvent contrebalancer les lacunes présentes dans certains manuels scolaires. En effet, ces derniers, émanant d’injonctions ministérielles, sont nécessairement au cœur d’un consensus mémoriel national, passant notamment par l’héroïsation de certaines figures, comme celle du général de Gaulle, ce qui peut heurter les mémoires des descendants de combattants algériens ou Pieds-noirs.

Or il se trouve que la quasi-totalité des auteurs travaillant sur ce thème sont eux-mêmes des enfants de Pieds-noirs (Ferrandez, Sibran Morvandiau, Merezette), d’indépendantistes algériens ou de harkis (Boudjellal, Begag, Defali) ou de Français ayant combattu en Algérie (Giroud), et leurs récits permettent donc d’analyser la coexistence de mémoires différentes.

Ils peuvent également aider à humaniser cette page d’histoire, à mettre en scène du quotidien et des ambiances complexes (à ce titre, Azrayen’, de Lax et Giroud, parue en 1998, paraît exemplaire). Les auteurs citent et recyclent de vraies sources, textuelles comme iconographiques, qui peuvent être questionnées et/ou critiquées par les élèves, avec l’aide de leurs enseignants. Il semblerait ainsi pertinent d’utiliser les albums qui critiquent l’idéologie coloniale en détournant l’iconographie de cette époque, procédé adopté par Ferrandez dans son adaptation de L’hôte, d’A. Camus, en montrant l’absurdité de l’enseignement dispensé aux petits Algériens, tout en évitant tout manichéisme, comme le fait bien Azrayen’, où l’on comprend la force des liens d’amitié tissés entre Algériens et Pieds-noirs.

L’universitaire consacre également plusieurs pages à un phénomène de plus en plus fréquent : l’insertion dans, avant ou après les albums, de textes d’historiens, de documents historiques, de photographies, de dessins préparatoires, de chronologies et de bibliographies. Ces éléments paratextuels permettent de légitimer l’ouvrage (dans une logique commerciale, le nom de B. Stora, qui avait préfacé Azrayen’, se retrouvait d’ailleurs sur un autocollant collé sur la couverture). L’idée est également de se servir de l’audience importante du neuvième art pour inciter le lecteur à prolonger sa lecture en consultant des ouvrages historiques. Intégrer des photographies ou des articles de presse au sein du récit, comme le font par exemple Alain et Désirée Frappier pour Dans l’ombre de Charonne, sert également de caution historique à des auteurs soucieux d’être crédibles dans leurs représentations, apportant un important « effet de réel ». Il arrive même que les auteurs signalent leurs propres doutes ou leurs propres erreurs, cette démarche auto-réflexive soulignant là encore la spécificité de la démarche adoptée.

À la suite des travaux d’Edward Saïd sur la notion d’« orientalisme », J. Howell analyse également le rapport paradoxal à l’héritage orientaliste d’auteurs contemporains qui utilisent bien souvent les cartes postales et les tableaux orientalistes, qu’ils soient ou non érotiques, comme source d’inspiration iconographique, ce qui est évident (et conscient) dans l’œuvre de Ferrandez, où Delacroix joue d’ailleurs un rôle important. Ils cherchent alors des ruelles mal pavées, sinueuses et étroites, des mosquées aux coupoles couvertes d’herbes sauvages, et peuvent être déçus en se rendant en Algérie quand ils ne retrouvent pas, comme le déplore F. Giroud dans le dossier final d’Azrayen’, ces paysages stéréotypés qui n’existèrent en réalité jamais d’une telle manière. Cela explique également que des figures comme celles d’Abd el-Kader ou d’Albert Camus soient idéalisées et que leur poids réel soit souvent surestimé dans une vision romantique.

La thèse de J. Howell est que les auteurs utilisent les particularités de la bande dessinée, à savoir le rapport texte/image, pour explorer le paradoxe postcolonial, comprendre la relation qu’eux-mêmes ont avec cet héritage, dont ils n’arrivent jamais entièrement à se départir, et ainsi encourager les lecteurs à se rendre compte que leur perception des colonies françaises est le produit d’une culture coloniale française. Plusieurs œuvres ont ainsi deux degrés de lecture, comme c’est par exemple le cas de Pierrot de Bab el Oued, de Sid Ali Melouah, ce qui lui permet de mieux jouer avec les stéréotypes et les représentations conventionnelles, tandis que Morvandiau ou encore Sibran et Tronchet intègrent justement des cartes postales dans Là-bas.

Enfin, l’étude montre comment les auteurs de bande dessinée utilisent le plus souvent leur propre mémoire (ou plutôt leur propre « postmemory », puisqu’il s’agit d’évènements qu’ils ont entendu raconter par leurs parents ou grands-parents) pour construire leur récit et comment ils cherchent, loin des préoccupations scolaires ou universitaires, de l’humain dans cette guerre, comme Anne Sibran qui essaye avant tout de cerner la personnalité de son père, un pied-noir déraciné à son retour en France. Selon J. Howell, de même que Maus a permis, via le récit d’une mémoire familiale redessinée, de transmettre une mémoire globale de la Shoah, ces œuvres ont une portée bien plus que personnelle ou familiale, permettant à une mosaïque de mémoires divergentes de se rassembler pour créer une compréhension plus globale de la nation française. Descendants généralement de communautés précises (Harkis, Pieds-noirs, Algériens), les auteurs de bande dessinée abordant la guerre d’Algérie mettent souvent en scène les différences et l’hybridité culturelle pour mieux véhiculer un message d’unité sociale et de tolérance, démontrant que le communautarisme n’est pas antithétique du républicanisme, ce qui semble utile par les temps actuels.

Cette thèse s’arrête en 2012, or depuis la production a considérablement augmenté, en lien notamment avec la commémoration des cinquante ans des accords d’Évian de 1962. Nous avons déjà chroniqué de nombreux albums traitant de la Guerre d’Algérie, des Carnets d’Orient, de Ferrandez, à Salam toubib, en passant par Tahya El-Djazaïr et Charonne-Bou Kadir, parmi bien d’autres. Arrêtons-nous désormais sur trois albums récents permettant de bien comprendre la diversité des approches possibles sur ce sujet.

Un témoignage direct de la guerre

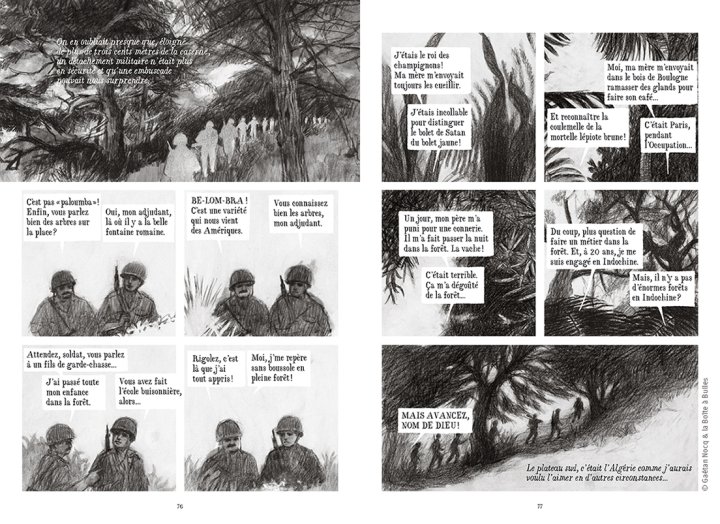

Le premier album s’inscrit pleinement dans une logique de témoignage, puisqu’il s’agit de l’adaptation par Gaétan Nocq, dont c’est la première bande dessinée, du récit autobiographique d’Alexandre Tikhomiroff, Une Caserne au soleil. Surnommé Tiko, ce jeune appelé du contingent a débarqué en 1956 pour prendre son poste à l’école d’infanterie de Cherchell, sur la côte ouest algérienne.

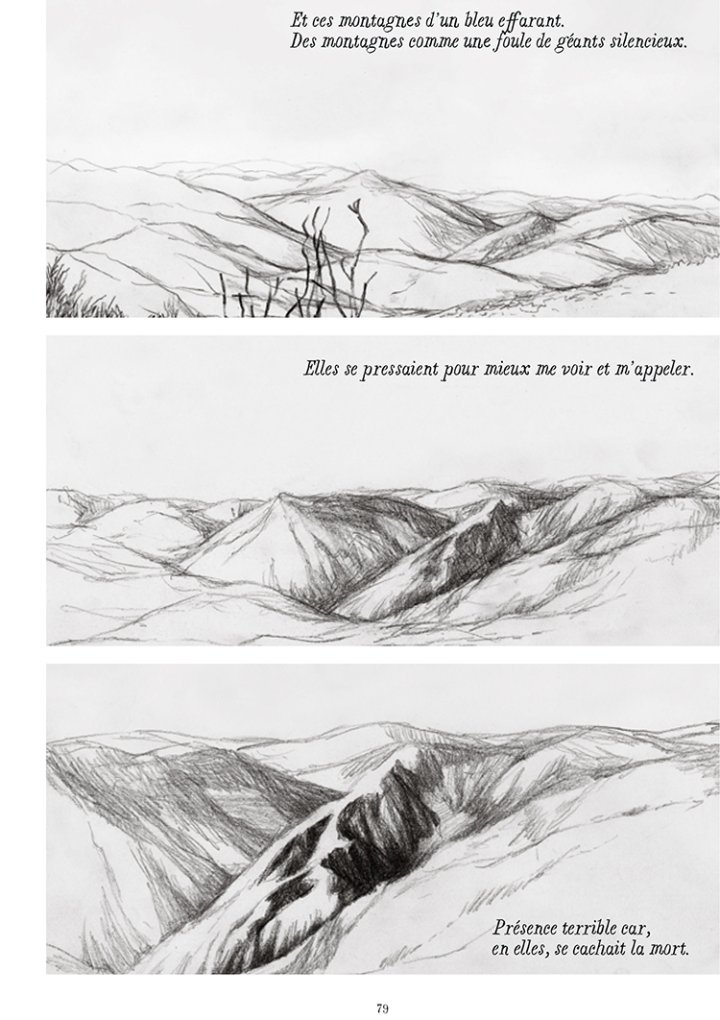

Ce roman graphique est très intéressant en ce qu’il présente un témoignage direct, à la première personne, qui parle de la guerre dans ce qu’elle a de plus prosaïque : le quotidien bon enfant de la caserne, les règles de survie, parfois glaçantes, parfois absurdes. Peu de coup de feu, aucun héroïsme, mais de la peur, de l’ennui, de la bêtise. Tiko est ébloui par la beauté des paysages algériens et par sa lumière éblouissante, mais ses convictions communistes le poussent à être extrêmement critique sur ce qu’il voit : ainsi, à l’inverse de plusieurs de ses camarades, l’incendie des mechtas algériennes voisines le choque.

Comme bien des adaptations, Soleil brûlant en Algérie est très littéraire, mais il se lit de manière agréable, notamment grâce au trait réaliste de Gaétan Nocq, dont les crayonnés vifs et la mise en page efficace permettent de bien rythmer cette succession de non-aventures, cette grande guerre vécue par le petit bout de la lorgnette.

Ce récit très réaliste ne se limite pas aux évènements se déroulant sur le front algérien. En effet, après 27 mois de service, Tiko revint en métropole, et la quatrième partie de l’album est consacrée à son quotidien dans un Paris où militants de l’indépendance et partisans de l’Algérie française s’affrontent violemment. Avec un ensemble de camarades républicains, on le voit lutter à sa manière, pacifiste et ponctuelle, contre l’OAS, dénonçant tel militant d’extrême-droite à ses voisins, organisant un concert de soutien avec Barbara. Si plusieurs albums portent sur ce Paris de la guerre, c’est peut-être la première fois qu’une bande dessinée accorde autant d’importance au front algérien qu’à celui métropolitain, et cela permet de bien se rendre compte des séquelles laissées par ce conflit sur les appelés du contingent, même si cet album, et c’est sa force, refuse tout pathos et traite tout cela avec finesse, intelligence et humour.

La guerre par le sport

Le deuxième album adopte la forme plus classique des bandes dessinées historiques de fiction extrêmement bien documentées. Un Maillot pour l’Algérie raconte en effet l’histoire des "fellaghas au ballon rond", douze joueurs majeurs des clubs français (Monaco, Saint-Étienne, Angers, etc.), voire de l’équipe de France, comme Mustapha Zitouni, qui, en 1958, quittèrent clandestinement la France pour se retrouver en Tunisie dans l’objectif de créer la première équipe nationale algérienne de football et d’en faire l’ambassadrice de l’indépendance à travers le monde...

L’album nous montre à la fois la jeunesse de ces joueurs, confrontés au racisme en Algérie et en France, la formation de cette équipe clandestine hors-normes et son parcours durant quatre ans, de la Pologne au Viêt Nam, en passant par la Syrie et l’URSS, pour jouer plus de 80 matchs qui eurent alors un écho médiatique très important et auraient fait beaucoup pour la cause indépendantiste algérienne.

Passionné par le sport, et par la politique, Kris ne pouvait qu’être enthousiasmé par cette page d’histoire, qu’il raconte avec l’aide de Bertrand Galic, jeune scénariste et vieil ami, et du dessinateur espagnol Javi Rey, qui s’en tire bien dans le rendu des scènes sportives, en arrivant, grâce à son dessin dynamique et très expressif, à rendre vivants des matchs et à créer un mouvement qui n’a rien à envier aux techniques d’animation du dessin animé Olive et Tom !

Prix de la BD RTL au mois d’avril, cet album confirme le penchant, et le talent, pour la bande dessinée historique de Kris, et de son acolyte brestois, car la narration est fluide et l’album, tout en nous donnant les nécessaires éléments de contextualisation politique et (surtout) sportive, évite de tomber dans un trop-plein de didactisme, notamment grâce à un dossier en fin d’album, rédigé par le journaliste Gilles Rof, qui regroupe non seulement un ensemble de données historiques très précises, des biographies et des photographies, mais aussi une chronologie détaillée des évènements et surtout un bel entretien avec Rachid Mekhlouti, l’un des personnages centraux de l’album.

Même si le propos aurait peut-être pu être un peu plus nuancé et ne pas présenter le FLN, d’un côté, et l’armée française, de l’autre, comme deux blocs monolithiques, il n’en reste pas moins que cette page sportivo-politique est traitée non seulement avec humanité, mais aussi avec humour, ce qui permet d’éviter l’écueil que rencontrent bien des albums militants. Les auteurs arrivent à nous immerger dans cette ambiance si particulière, nous plongeant dans la passion des stades arabes, dont les cris ne sont pas traduits en français, rajoutant une touche d’exotisme. Cette page méconnue est une manière originale et inédite de traiter ce conflit et permet de l’aborder sous un nouvel angle, plus ludique en apparence et donc susceptible de toucher un plus large public.

D’une mémoire de l’Algérie à l’autre

Le dernier album, à l’inverse, est plus spécialisé et réservé à un public plus averti. L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique est scénarisé par Olivia Burton, qui, deux ans après Petit-fils d’Algérie de Joël Alessandra, publia début 2015 son récit de petite-fille de pied-noir partant confronter ses rêves et ses cauchemars à la réalité du terrain lors d’un voyage algérien.

Les premières pages de l’album nous expliquent comment la jeune Olivia découvre progressivement, via les récits familiaux, tout un imaginaire algérien, fait de citronniers et de scènes de guérillas urbaines, du travail de terres caillouteuses et d’attentats. Au lycée, puis surtout à l’université, sa vision de carte postale de l’Algérie disparaît vite, ses camarades ayant une très mauvaise image des Pieds-noirs :

“Sans compter qu’ils sont vulgaires, m’as-tu-vu et grandes gueules. Il n’y a qu’à voir Enrico Macias, Marthe Villalonga ou Robert Castel : des ploucs ridicules, avec un accent et un jeu épais, des blagues pas drôles. Ils sont un peu frimeurs, non ? Fanfarons et machos en tout cas ! Et cette sentimentalité à toutes les sauces ! Cette emphase ! J’ai le droit aussi à des remarques sur notre cuisine, qui m’énervent tout autant. Par exemple sur l’ail et l’huile d’olive, dont nous usons abondamment. L’ail et l’huile d’olive, à la fin des années 1970, ce n’est ni chic ni diététique. Ça sent plus fort, ça se digère mal. Quant au piment, c’est carrément obscène. Je suis partagée entre la rage et la honte”.

L’adolescente devient alors schizophrène, défendant ses racines pieds-noirs face aux caricatures des « Patos » (Français nés en France métropolitaine), critiquant les blagues racistes et le Chant des Africains à la maison, regardant avec suspicion son oncle plein d’humour et de gentillesse, qui avait probablement torturé des Algériens durant la guerre. À ce moment de sa vie, cet héritage d’une guerre qu’elle n’a pas vécue lui pèse, puis, l’âge adulte arrivant, cela passe au second plan, jusqu’à la mort de sa grand-mère en 2000. En rangeant les affaires de cette dernière, elle découvre une cinquantaine de feuillets rédigés à son attention par sa grand-mère : une histoire familiale, l’ensemble de ses souvenirs de l’Algérie. C’est le déclic. Dix mois plus tard, Olivia s’envole pour l’Algérie, malgré les craintes de ses proches, apeurés par le risque d’attentats.

Elle découvre une société traumatisée par la décennie noire (le conflit meurtrier des années 1990) en même temps que la très grande hospitalité des Algériens. Aidée par un contact local, Djaffar, elle part dans les Aurès, dans deux petits villages, Corneille et Bernelle, en pèlerinage sur les traces de sa famille, arrivée vers 1898/1900, et qui resta jusqu’à l’incendie de leur ferme en 1955.

Ses dialogues avec Djaffar lui permettent de nuancer ses images mentales et ses a priori, positifs comme négatifs. Elle comprend ainsi la grande diversité des situations des Pieds-noirs, identité en réalité artificielle. Le premier jour, elle retrouve la maison de ses arrières-grands-parents paternels, refaite, sans charme et en bon état, mais fermée car les propriétaires sont alors en France, et la tombe de son grand-père, éventrée par les islamistes quelques années plus tôt. Le second, elle visite celle de ses arrières-grands-parents maternels, et c’est là aussi décevant, tant la réalité est loin de l’image décrite par sa grand-mère. Avec des anciens agriculteurs ayant travaillé pour sa famille, elle visite le domaine agricole, en jachère. Les discussions avec Djaffar, Algérien ayant vécu et étudié plus de trente ans en France, lui permettent de revivre le conflit du côté algérien, de comprendre les luttes intestines entre clans indépendantistes, la réalité des rapports entre Algériens musulmans et Pieds-noirs, le tout de manière très pondérée et intéressante.

À défaut de vraiment trouver les fantômes après lesquels elle court, Olivia tombe sous le charme des paysages et de la « splendeur de ce bout du monde ». Enfin, elle retourne à Alger, où elle retrouve l’appartement où ses grands-parents et sa mère vécurent les sept dernières années de la guerre. Les lieux n’ont quasiment pas changé et la discussion avec la petite-fille des Algériens qui prirent le logement en 1965 est chargée en émotions, cette dernière comprenant qu’Olivia ait besoin de savoir d’où elle vient pour comprendre où elle va et lui permettant de comprendre néanmoins que toutes les deux n’ont plus rien à voir avec les conflits de leurs ancêtres.

Partie pour retrouver des souvenirs conservés dans de la naphtaline, l’auteur a trouvé tout autre chose et s’en réjouit :

“Voilà, j’ai vu. Un pays somptueux. Un pays traumatisé. Des gens très courageux. J’ai sauté à pieds joints dans des souvenirs en noir et blanc qui n’étaient pas les miens. J’étais coincée dans l’album de famille, empêtrée dans un récit en boucle. Je m’en suis fait déloger Je repars avec mon bout d’histoire algérienne, qui n’a pas grand-chose à voir avec celle de ma famille. Mais c’est la mienne. Elle est en couleurs et elle palpite. J’ai déjà envie de revenir”.

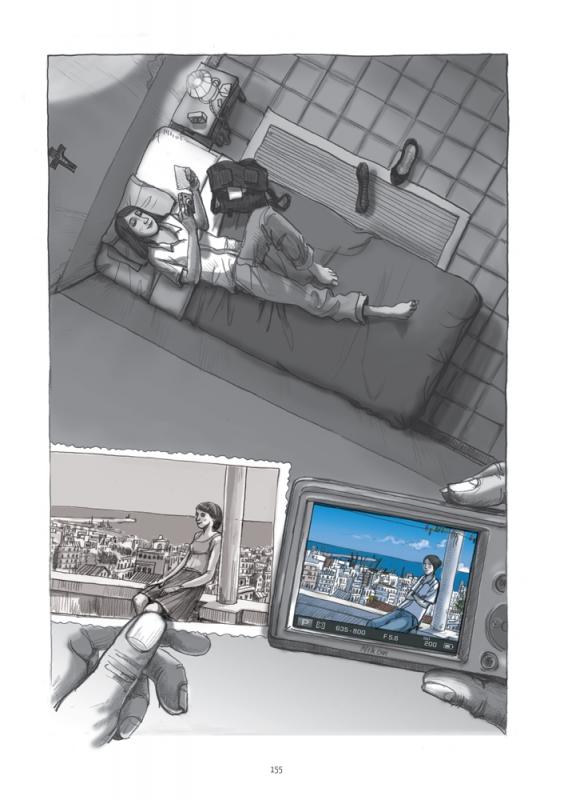

De retour en France, en montrant les photos à sa mère, elle se rend compte que l’appartement d’Alger n’était pas celui de ses parents, mais celui des voisins… Toute cette émotion reposait donc sur une erreur factuelle. Mais finalement, l’important n’est pas là, et c’est bien la leçon de ce très beau récit, servi par le dessin magnifique de Mahi Grand, à qui revint la tâche complexe de mettre en images les souvenirs d’un voyage qu’il ne fit pas. Le découpage est très réussi, réussissant à rythmer le récit avec finesse, laissant respirer la narration quand il le faut, permettant ainsi de faire ressentir l’émotion d’Olivia. L’album est en noir et blanc, mais les photographies que prend Olivia sont, elles, dessinées en couleurs, et ce procédé est très pertinent pour bien rendre le décalage, ou l’adéquation, entre fantasme et réalité.

On voit bien à ces trois albums, récits non fictionnels ou fiction très documentée, écrits par des acteurs ou inspirés par les témoignages de leurs descendants, la vitalité de ce sujet qui inspire auteurs et lecteurs. Nous attendons désormais avec impatience la sortie, le 6 octobre prochain, au Seuil, d’une Histoire dessinée de la Guerre d’Algérie dessinée par Sébastien Vassant et scénarisée par Benjamin Stora, historien de référence sur ce thème. Il faut se réjouir de cette nouvelle profusion, car cela permet de livrer à un public toujours plus large non pas une mais plusieurs mémoires de la guerre d’Algérie, de croiser des approches très différentes pour mieux permettre la création d’une mémoire renouvelée de cette guerre qui n’en eut longtemps pas le nom.

(par Tristan MARTINE)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Participez à la discussion