Vous faites bouillir vos lecteurs avec seulement trois albums en sept ans. Est-ce qu’il y a une raison particulière à cette relative lenteur ?

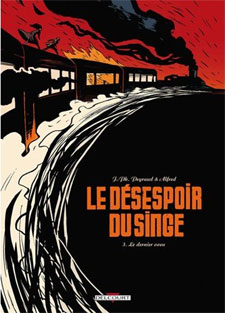

Alfred : Il y a plusieurs raisons. D’abord, à titre personnel, j’ai fait d’autres bouquins. Et j’ai eu besoin de les faire parce qu’ils se présentaient à des moments cohérents dans ma vie. Et puis au moment d’attaquer le dernier tome du Désespoir du Singe (DdS), il y a maintenant deux ans et demie, j’ai eu besoin de prendre du temps, de trier un paquet de choses, sur ma vie d’abord, et par rapport à mon travail. Il a fallu faire le tri, et à un moment c’est passé par le fait de ne plus dessiner. J’ai pris plusieurs mois sans dessiner pour essayer de retrouver des marques et des repères. Tout ça explique le retard.

Alors, en filigrane de la série on reconnaît l’arrière-plan géographique et les mécanismes de la Révolution russe de 1917. Qu’est-ce qui vous attire dans cet événement ?

Alors, en filigrane de la série on reconnaît l’arrière-plan géographique et les mécanismes de la Révolution russe de 1917. Qu’est-ce qui vous attire dans cet événement ?

Jean-Philippe Peyraud : L’idée, c’était la Révolution. De plonger des personnages ordinaires dans une histoire d’amour et de mettre cette histoire d’amour dans un contexte exalté, et celui d’une révolution nous paraissait le plus intéressant parce qu’après on pouvait aborder l’exode, le problèmes entre les peuples, etc. Ce n’est surtout pas un récit documenté sur la révolution russe. On a même tout fait pour s’en détacher. On n’a jamais fait de recherches documentaires.

A : On ne voulait s’attacher à aucun événement historique réel. L’histoire du train dans les steppes, c’est plus un hommage à Hugo Pratt. Donc ça nous donnait la plus grande liberté possible. Ce qui nous importait vraiment, c’était l’histoire de ces êtres humains, de ces gens normaux, qui vont participer à la grande histoire. Voila pourquoi on a pris quelque chose qui était connu de l’inconscient collectif, sans y attacher une grande importance.

JPP : Au départ, plus que la Révolution russe, l’image qui nous a vraiment portés vers les pays slaves, c’est la mer d’Aral, les navires fichés dans le désert d’Aral. Plus le désastre écologique. Ça nous était cher de montrer que l’écologie est au cœur même de nos civilisations et que des révolutions pourraient être la conséquence de désastres écologiques. La mer d’Aral, l’Ouzbékistan, ça nous a rapprochés des pays slaves. Et des choses comme le Docteur Jivago de Pasternak ou Corto Maltese en Sibérie qui nous ont rapprochés de cette imagerie là. C’est une imagerie auquel tout le monde peut se référer sans qu’on soit particulièrement précis.

Alors, il y a quand même un élément de transposition de la Révolution russe qui apparaît dans le troisième tome, c’est la division des révolutionnaires entre bourgeois et classes populaires, entre mensheviks et bolcheviks.

JPP : Je pense que ce n’est pas propre à la Révolution russe. Dans toutes les révolutions, on se rend compte de petites dissensions entre des groupes. Ce qui nous intéressait c’était de montrer que dans ce genre de choses, il n’y a pas forcément des bons et des méchants. Il y a des hommes qui sont pris avec leurs idéaux, leurs peurs, et qu’ils sont amenés à des gestes qui peuvent être contraires à leurs idées. Dans DdS, on pensait que les pêcheurs étaient les bons de l’histoire, et puis on se rend compte qu’ils ont sédentarisé des nomades pour les forcer à pêcher. Alors on n’a pas voulu faire un essai politique, mais ça nous semblait évident de ponctuer notre récit avec des petits messages comme ça.

J’avais été un petit peu frustré par le tome 2 que j’avais trouvé plus mélancolique, plus lent, moins foisonnant que le tome 1. Avec le tome 3, on revient au temps de l’action.

A : Dans la construction d’une histoire, le tome 2 aurait la mauvaise place. Le DdS est une histoire qu’on avait pensée pour un seul gros livre. Ce ne sont pas que des raisons éditoriales qui nous ont poussés à en faire trois, mais l’histoire on l’a pensée comme une seule grande histoire que l’on raconte. Dans une grande histoire, il y a des temps forts, des temps plus calmes pour les mettre en évidence, où l’on apprend aussi des choses. Peut-être que ce tome 2 fait office de charnière entre le début et la fin du récit.

JPP : Et puis le 3 a bénéficié du fait qu’au départ, ça devait être une tétralogie. On a donc resserré l’intrigue et pour le coup il est très dense. C’est vrai que cette série d’album mériterait une intégrale ou en tout cas qu’elle soit lue dans la continuité.

Pour en revenir à l’intrigue proprement dite, vous semblez penser qu’un dictateur sanguinaire peut être sensible à l’art moderne. On en a connu certains qui trouvaient que c’était de l’art dégénéré. Est-ce que c’est compatible ? Dans votre histoire, oui.

A : En fait, ce qui nous intéressait dans les personnages, c’est qu’ils soient très humains même quand ils étaient monstrueux. De bien rappeler que même un monstre ne vient pas d’une autre planète. C’est un être humain. Et donc il y a des contradictions, des choses qui sont inexplicables. Contraster un personnage en en faisant à la fois un des pires monstres et une des personnes les plus sensibles à une œuvre très avant-gardiste, c’est extrêmement jouissif pour nous.

JPP : C’est aussi une question qui se pose à chaque artiste. Peut-on être aimé par des cons ? On a tous rencontré des lecteurs qui apprécient notre travail, qui en parlent avec une grande ferveur, et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ces gens là ont des idées nauséabondes. C’est très perturbant pour un artiste. On avait envie de parler de ces interrogations qu’on a dans notre vie personnelle.

La série est très chorale. Il n’y a pas véritablement de personnage principal. Vous êtes partis sur cette idée là, en vous disant que ça convient bien pour une histoire de guerre civile ?

A : C’est très lié à l’écriture du cinéma de Claude Sautet. Des personnages qui se croisent et qui sont chacun une petite pierre de ce qu’on est en train de nous raconter. Et ils sont tous indispensables.

JPP : C’est sûr que Claude Sautet, ou Yves Robert, des gens comme ça qui font du cinéma choral m’ont énormément influencé. En parlant de plein de gens, on atteint une sorte d’universalité parce qu’on ne peut pas réunir tous les sentiments du monde dans un seul personnage. C’est bien d’avoir ce genre de palette. Malgré tout, on a quand même deux personnages principaux qui sont Vespérine et Josef, mais ils existent aussi grâce aux autres.

A : Ils tracent leur chemin au milieu de tout ce bordel en essayant de prendre le moins de coups possible.

Après, il y a quand même une difficulté pour agencer tout ça.

JPP : C’est ce qui est passionnant dans le fait de raconter une histoire. C’est d’imbriquer ces personnages les uns aux autres, de créer un passé, un avenir. Et Alfred, avec son dessin va apporter encore sa touche. Mes scénarios sont très peu informatifs. Alfred m’a demandé d’enlever toutes les informations de découpage et de case pour se réapproprier l’histoire. C’est une vision différente mais en même temps très proche de la mienne puisqu’on a créé cette histoire à deux.

A : Concrètement, les scénarios que je reçois se présentent comme une pièce de théâtre, une grande continuité dialoguée avec quelques indications de mouvement. Je me suis basé sur ça pour faire ensuite un travail de mise en scène.

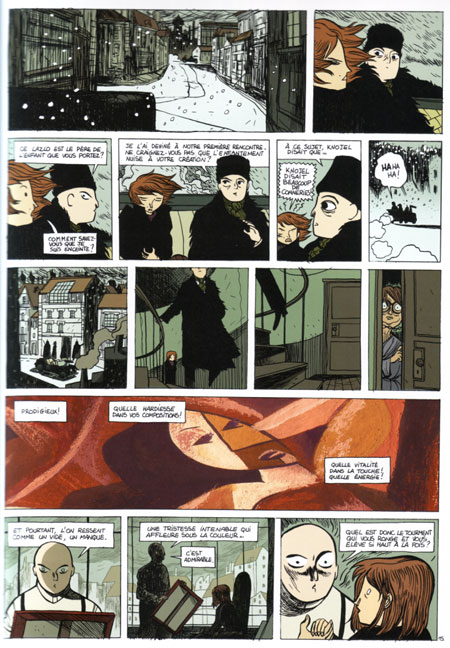

En terme de découpage, vous utilisez souvent 5 bandes sur une même planche. Ce n’est pas banal dans la bande dessinée actuelle. Et en plus pour des scènes d’action. Vous n’avez pas eu peur de problèmes de lisibilité ?

A : Je pars du principe que le lecteur doit avoir un certain nombre d’informations sur une page. Après, je ne me soucis pas de savoir si ça sera mieux en deux, trois ou quatre strips. Je mets ce dont j’ai besoin. Alors, c’est peut-être une erreur de fonctionner comme ça, mais ça me semblait cohérent de densifier, même dans des moments où l’histoire s’emballe, où il y a du feu, des flammes, de rendre l’histoire un peu cafouillante, du moment qu’elle reste fluide.

Je trouve que ça fonctionne bien mais c’est vrai que c’est rare de trouver 5 bandes dans une BD.

JPP : De plus en plus. Aujourd’hui, quand il y a six cases par pages, c’est déjà beaucoup. Je suis le premier à le faire (rires). Ça m’a beaucoup étonné quand j’ai vu arriver ces planches. En tant que dessinateur, j’aurais été incapable de faire tenir 15 cases dans une planche. Je suis toujours fasciné de voir qu’Alfred a réussi avec beaucoup de lisibilité. Je crois que ça sert l’histoire. On est dans ce bouillonnement révolutionnaire.

A un moment, Josef n’arrive à dessiner le visage de Joliette. Alors, un dessinateur qui n’arrive pas à dessiner le visage de sa fiancée est-il un homme qui ne l’aime pas assez ou un homme qui l’aime trop ?

JPP : A mon avis, il peut se poser des questions en tout cas (rires).

Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?

A : Hmm, je n’ai jamais eu l’impression de ne pas réussir à dessiner ma compagne. En revanche, je sais que la manière que j’ai de la représenter bouge au fil des années. Il y a eu des moments où j’ai pensé qu’en la représentant d’une certaine façon, ce n’était plus tout à fait elle, et j’ai cherché d’autres manières et du coup je ne les ai pas trouvées tout de suite. Et là, j’ai pu patiner un peu.

JPP : Pour moi la question ne se pose pas…

A : …parce que tu vis avec un dromadaire (rires).

JPP : La question ne se pose pas parce que je ne suis pas un dessinateur compulsif. Je peux passer des semaines sans dessiner. Le dessin n’est pas très présent dans ma vie et je ne m’amuse pas à dessiner les gens qui m’entourent. Ce qui est sûr, c’est que lorsqu’on partage des sentiments aussi forts avec quelqu’un, ça se traduit dans les albums qu’on fait. Je pense que je n’écrirais pas ce que j’écris si j’étais avec une autre femme.

A : Tout à fait, c’est pareil pour moi.

JPP : Et j’irais même plus loin, et c’est un des thèmes qu’on a abordé dans le DdS, peut-être qu’avec une autre personne, je ne ferai pas de la bande dessinée. Peut-être que je ferais un autre métier qui me permettrait de parler, de m’exprimer. L’arrivée de cette femme dans ma vie a déclenché des choses. Même si avant elle j’avais des velléités de faire de la bande dessinée, j’avais quelques blocages. C’est grâce à elle. Donc, elle fait partie de mon œuvre quelque part.

Dans cette série, il y a énormément de morts. Et c’est terrible pour les lecteurs. Parce qu’on commence à s’attacher à un personnage et paf, il meurt. C’est de la cruauté de votre part ?

A : Non, c’est comme dans la vraie vie. Parfois on s’attache très fort à des gens qui partent.

JPP : Et puis c’est un jeu de scénariste. C’est tout le plaisir de faire vibrer le lecteur. C’est jouissif.

A : Et puis nous aussi on s’attache aux personnages. En faire disparaître un ça reste un petit deuil. Je me souviens très bien qu’à chaque fois qu’un personnage mourait, je me disais que je le dessinais pour la dernière fois. C’était la dernière image que je faisais de lui et ça avait un sens particulier.

JPP : Moi je revendique ce sadisme en tant que scénariste, pour jouer avec les nerfs et les sentiments des lecteurs. C’est vraiment un plaisir sadique.

Dans cette série, on a l’impression également qu’il y a toujours un retour de bâton. A chaque fois qu’un personnage a une victoire ou un bonheur, et bien il le perd. Ça se paye cash.

A : Il y a une explication judéo-chrétienne derrière (rires).

JPP : C’est peut-être ma nature angoissée (rires).

A : Je plaisante avec l’explication judéo-chrétienne mais il y a quand même un truc qu’on se trimballe depuis 2000 ans et qui doit conditionner un certain nombre de choses. Mais ça mis à part, c’est encore un jeu de scénariste.

JPP : Et les lecteurs adorent ça. Je ne veux pas croire que les gens ont envie d’histoires fleur bleue où tout se termine bien à la fin. Si tous les personnages sont beaux, etc, ça n’a aucun intérêt.

Alors, le deuxième tome, c’était plutôt le froid, la pluie, les couleurs bleues. Là c’est plus le feu, les couleurs chaudes. C’était voulu ce contraste de couleurs entre les deux derniers tomes.

JPP : On avait prévu une progression de toutes façons. On allait vers la neige, et en même temps le feu, c’est ça qui nous intéressait. Moi, j’aime bien jouer avec les intempéries, alors c’est sûrement encore une influence de Claude Sautet où il y a la pluie qui vient interrompre les personnages. Donc on aimait bien l’idée d’entrer dans l’hiver au début avec cette nuit des lucioles, et petit à petit, en même temps qu’on s’enfonce dans la Révolution et dans le drame, on s’enfonce dans les intempéries, les tempêtes de neige. Et en même temps le feu, parce que la Révolution éclate.

Alors vous disiez toute à l’heure que votre coupure vous avait permis de faire des choses que vous n’aviez pas pu faire avant. C’était quoi ?

JPP : Du patin à glace ! (rires)

A : Et des muffins à la groseille (rires). En fait, j’ai cherché à sortir un peu de certains tics de dessin qui s’étaient mis en place dans ma manière de dessiner et qui me faisaient un peu tourner en rond, et dont je voulais m’affranchir un peu. Une des choses que ce temps de réflexion m’a permis d’intégrer, c’est de laisser une place aux accidents, au hasard et aux imprévus, en dessinant parfois de manière un peu plus immédiate. Quelque chose que j’avais amorcé sur d’autres livres, entre autres Pourquoi j’ai tué Pierre, où j’ai dessiné de manière plus instinctive ou affective, et que je n’osais pas faire en dehors de ce livre là qui était particulier. Il m’a fallu un moment pour trouver le bon équilibre pour tout ça, et une de mes réponses était d’accepter de dessiner comme ça vient.

D’ailleurs, j’ai décidé à l’époque de dessiner dans des carnets, de manière très libre et gratuite, uniquement pour moi. Je me suis mis à remplir des dizaines de carnets comme ça et du coup, à expérimenter des choses dans lesquelles j’ai pioché. Par exemple, dans le tome 3, il y a plusieurs scènes autour du feu avec juste des ombres très grasses et plus de contours. Ça c’était des choses que je m’étais mis à faire dans des carnets et que je n’aurais jamais intégré si je n’avais pas pris ce temps là d’expérimentation dont j’avais vraiment besoin. J’avais fait trois ou quatre bouquins d’affilée en les enchaînant très vite et sur l’énergie. J’ai toujours fonctionné comme ça, des bouquins que je fais en deux mois et demie, sans dormir. Et là, après tous ces livres faits de cette manière là, j’avais vraiment besoin de souffler et de me dire que je n’allais peut-être pas faire tous mes bouquins comme ça.

Pour conclure, avez-vous déjà des projets communs de prévus ?

A : Ce midi, on va manger ensemble (rires). Pour le moment, en commun, il y a l’envie de faire des choses ensemble. Mais de projets précis. On va prendre un peu de temps. Ça ne sera sans doute pas une série, mais plutôt un one-shot. On est plus à l’aise sur ce format là. On a des choses à faire chacun de notre côté qui vont nous permettre de prendre ce temps.

(par Thierry Lemaire)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

La chronique du tome 1 : La nuit des lucioles

Commander le tome 3 chez Amazon

Commander le tome 3 à la FNAC

Participez à la discussion