Vous avez été pendant près de dix ans enseignant dans le secondaire. Est-ce que cette activité professionnelle a influencé votre pratique artistique ?

Je ne me suis jamais trop posé la question, ayant toujours clairement dissocié ces deux activités. Mais sans doute un désir de transmission les nourrit l’une et l’autre. J’ai même plutôt tendance à vouloir tenir à distance ce rapport entre enseignement et création, car je ne souhaite pas que mes albums soient perçus comme particulièrement pédagogiques en premier lieu. Pourtant, je sais qu’ils ont aussi cette dimension-là, qu’ils permettent un accès à la connaissance vers des mondes passés pas forcément très connus. Mais quand j’écris ou dessine, je ne me sens absolument pas dans une posture d’enseignant, jamais. À la limite, je me sens plus proche d’un étudiant chercheur. J’ai parfois l’impression, en passant quatre ans sur un sujet, de m’y plonger comme on se plongerait dans une thèse, avec simplement une autre démarche en ligne de mire, plus libre, plus créative et plus ouverte vers des lecteurs non spécialisés !

Avec Florida, vous abordez un épisode peu connu de l’histoire de la France d’Outre-mer, au croisement d’enjeux politiques, religieux et scientifiques. Comment l’avez-vous découvert et pouvez-vous revenir sur la genèse de ce projet ?

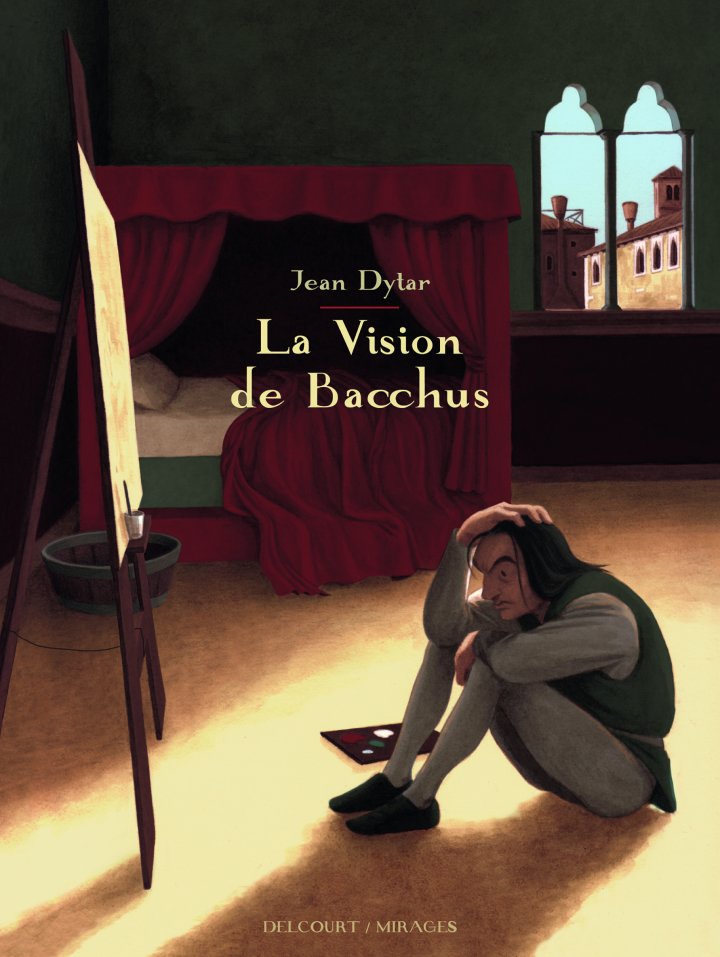

Mon projet était déjà orienté avant que je ne découvre cet épisode historique dont je n’avais jamais entendu parler. Je voulais en effet raconter et mettre en scène un récit autour d’un cartographe confronté à la réalité d’un territoire et à la rencontre de l’Autre. Mon premier titre de travail était « Confessions d’un cartographe au Nouveau Monde ». J’avais déjà en tête la période de la Renaissance, dans le prolongement de La vision de Bacchus, mon premier album. Et j’avais déjà en tête le mode d’énonciation de la confession. Je crois que, plus ou moins consciemment à l’époque, je voulais aborder la question de notre rapport au monde à travers des représentations, qu’elles soient visuelles ou de l’ordre de la parole, du récit. En faisant des recherches, j’ai découvert ce personnage de Jacques Le Moyne, cartographe dans une expédition coloniale désastreuse en Floride, que j’ai aussi découverte à l’occasion. Cela pouvait coller avec mon désir initial, mais ce qui a été décisif, c’est que ce cartographe, une fois revenu en Europe, s’est mis à faire des aquarelles de fleurs, d’oiseaux, de fruits ! Il y avait donc, en terme de représentation visuelle, une nouvelle échelle de distance par rapport aux choses qui m’apparaissait passionnante à exploiter d’un point de vue psychologique et dramaturgique. Et pour finir, la découverte de gravures de Théodore de Bry d’après les dessins supposés de ce Jacques Le Moyne m’ont entraîné dans d’autres questions d’images, là encore passionnantes, entre ethnographie et propagande…

Votre album comprend une postface d’un historien. Quel fut votre rapport aux spécialistes de l’Amérique du XVIe siècle et comment avez-vous travaillé avec eux ?

Après avoir fait l’expérience d’une collaboration avec un historien de l’art italien pour La vision de Bacchus, qui m’a permis de reconstituer un tableau d’autel en partie disparu, j’ai réalisé que quitter l’isolement de l’atelier et des livres et se mettre en contact avec des spécialistes pouvait s’avérer extrêmement fécond. Et je n’ai pas été déçu ! Frank Lestringant, qui m’a écrit cette postface, est le premier que j’ai contacté, et celui que j’ai le plus sollicité pour accompagner mon projet. Il m’a très vite nourri de documents, notamment d’une nouvelle et complète traduction qu’il avait établie du témoignage en latin de Jacques Le Moyne, qui a été décisive dans l’écriture du projet. Il se trouve que, quand je l’ai contacté, il écrivait un livre qui est sorti l’an passé, Le Théâtre de la Floride, consacré au même sujet mais dans une démarche d’érudition historique, venant préciser des recherches menées par lui depuis des années sur les gravures de Théodore de Bry/Jacques Le Moyne en Floride. Nous avons donc cheminé en parallèle, lui répondant amicalement à mes très nombreuses questions, et moi lui permettant parfois de poser un regard singulier ou décalé sur son objet d’étude.

Par ailleurs Bertrand van Ruymbeke, spécialiste des colonies anglaises en Amérique ou Jean-Yves Sarazin, alors directeur des cartes et plans de la BNF, m’ont aussi accompagné très tôt dans le projet. Cela ne m’empêchait pas de lire leurs ouvrages, mais les discussions que nous avons eu m’ont permis de préciser bien des points, de nourrir des réflexions. Ces trois spécialistes ont lu mon storyboard et ont pu me faire des retours généraux ou de détail fort utiles, qui ne m’ont pas nécessairement fait changer grand-chose, mais plutôt permis de mesurer si je touchais quelque chose d’à peu près juste ou si j’étais à côté de la plaque, y compris dans mes libertés : étaient-elles plausibles ? Servaient-elles à nourrir intelligemment le récit ? Voire, à incarner par la fiction des hypothèses historiennes intéressantes (c’est tout l’enjeu par exemple du rapport au dessin de Jacques Le Moyne en Floride) ? J’ai aussi sollicité d’autres spécialistes ponctuellement sur des sujets précis : Sébastien Passot pour les costumes, Frédéric Métin pour la représentation du fort Caroline ou encore Christophe Boucher pour ma représentation des Timucuas, ce peuple amérindien aujourd’hui disparu… L’album leur doit beaucoup, même s’il a fallu ensuite ne pas se noyer dans ces questions de reconstitution, digérer tout cela pour le mettre au service de mon récit et l’intégrer dans ma mise en scène.

Votre album, qui ne comprend quasiment aucune date, ne s’inscrit pas dans le courant de la bande dessinée pédagogique. On sent pourtant qu’une riche documentation a été utilisée. À quel point cette recherche documentaire est-elle nécessaire et chronophage ? Jusqu’où pousser le souci du réalisme dans la représentation : le moindre bouton de manchette nécessite-t-il des recherches ?

Mon album ne comprend aucune date, en effet. Parce que paradoxalement, malgré ce que je viens d’exprimer dans le souci de la reconstitution et dans le travail avec des historiens, je ne cherchais pas à faire un récit historique à proprement parler, au sens où ce n’est pas l’enjeu ultime de l’album, à mes yeux. Je voulais d’abord faire quelque chose de romanesque qui puisse idéalement résonner comme une tragédie, avec ses résonances intimes et universelles. Simplement, en se fixant sur un contexte précis, il n’était pas question pour moi de le prendre à la légère. On peut même parler d’une forme de responsabilité vis-à-vis de la représentation que l’on donne d’une réalité passée. Comme j’avais dès l’origine des orientations assez précises sur ce que je voulais raconter, j’ai cherché à saisir dans la matière historique tout ce qui pouvait alimenter de façon féconde mon récit, mais sans tricher avec l’histoire. Il y avait des moments où je me perdais dans la documentation, puis des moments de prise de recul, de synthèse, de choix, de mise en liens, jeux d’échos sur différentes strates, et la recherche d’un équilibre qui était en fin de compte guidé par la prééminence accordée à ce drame intimiste, au rythme de la narration et aux partis pris de mise en scène. Donc non, le bouton de manchette, à un moment donné, ne m’intéresse pas vraiment, notamment parce que mes orientations graphiques ne visent pas une exactitude réaliste, mais plutôt une impression vraisemblable, avec des formes synthétiques (voire floues). Et sur le fond, en terme d’écriture, je suis aussi dans une recherche de synthèse. Il faut que l’ensemble sonne juste, que cela résonne dans la tête des lecteurs, et résonne par rapport à aujourd’hui.

La question des sources est centrale dans Florida, et c’est d’ailleurs l’un des enjeux du récit, puisqu’en 1591, lorsqu’un graveur doit réinventer la Floride pour un ouvrage sans posséder de sources graphiques pour l’aider à se la représenter, il créé un récit volontairement lacunaire, dans un but de propagande. Comment avez-vous réussi à effectuer vous-même ce travail de reconstitution de la Floride du XVIe s. ?

Les analyses de spécialistes comme Frank Lestringant ou Jerald T. Milanich qui ont identifié nombre de sources ayant servi d’inspiration pour réaliser ces gravures m’ont permis de me tenir à distance de ces représentations qui doivent finalement peu à l’expérience du terrain en Floride. Ainsi il s’agissait pour moi de proposer une représentation plus vraisemblable que ces gravures, ce qui n’était pas une mince affaire, mais qui me permettait de me tenir à l’écart : d’ailleurs tous mes choix formels dans ma représentation des scènes en Floride (images composées par masses d’ombres et lumière, ambiances vaporeuses, couleurs et absence de cernes de contours) sont volontairement à l’opposé des gravures. Quant au contenu de ces images, je me suis basé d’une part sur les mêmes sources que le graveur, Théodore de Bry, à savoir les témoignages des protagonistes. Mais aussi en croisant d’autres sources, soit textuelles (sources espagnoles ou anglaises par exemple) soit visuelles, et avec l’aide de spécialistes comme je l’ai mentionné plus haut. Je détaille ces recherches dans des Notes sur Florida sur mon site internet. J’y montre par exemple comment la gestuelle a été une composante importante de ma quête de crédibilité, ou encore certaines sources archéologiques…

N’est-il pas frustrant de ne pas pouvoir utiliser toute la documentation accumulée dans un souci d’efficacité narrative ? Vous tenez un site internet extrêmement fourni, sur lequel vous revenez sur vos projets, mettez en avant vos sources et vos méthodes de travail : est-ce justement pour pouvoir partager malgré tout avec vos lecteurs une partie de ces recherches ?

Oui, en partie. Parce que je crois que l’aventure de la recherche peut présenter en soi un intérêt. Évoquer cela est aussi un moyen de prolonger le voyage, notamment iconographique, dans les cartes ou dans les dessins ethnographiques du XVIe siècle en l’occurrence, comme cela avait pu être le cas pour la peinture vénitienne du XVe siècle autour de La vision de Bacchus. Ce site me permet de prolonger aussi une réflexion sur mon travail. Par exemple, autour du Sourire des marionnettes, qui s’inspirait d’une légende historique, j’ai tenté de comprendre sur quel terreau historique la légende s’était forgée, et comment elle s’était déployée par la suite pour parvenir jusqu’à nous. Ce sont des recherches et réflexions qui ont nourri le travail sur Florida, puisque ces gravures de Théodore de Bry sont à leur tour une façon de produire une représentation fantasmée de l’histoire. Et, réfléchissant à ces processus, j’ai pris conscience d’être à mon tour en train de produire de nouvelles représentations d’une réalité passée à travers la bande dessinée, des représentations qui vont participer à produire un certain imaginaire dans la tête de mes lecteurs. En être conscient amène à s’interroger sur la part fantasmatique que l’on propose et la part de vraisemblance. Tout ça est très complexe et ambigu, au fond. Et puisqu’il s’agit en partie de représentations à partir d’une matière réelle, il y a quand même une responsabilité à mesurer, on ne peut pas dire ou montrer n’importe quoi. Mon site internet est donc un terrain de jeu très libre qui me donne un cadre pour cette approche réflexive à partir de mes albums.

Jacques le Moyne avait une femme, mais nous ne savons rien d’elle et vous en faites pourtant quasiment le personnage principal de votre album. De même, vous lui donnez deux filles, qui ne sont pas du tout attestées dans les sources, mais qui vous permettent d’aborder la question de la transmission. Quelle est la part de romanesque dans votre récit et quelles libertés vous accordez-vous par rapport à l’histoire ?

La part de romanesque permet au récit de se déployer sur des registres autres que purement historiques. Elle le peut car elle est première dans mon approche du récit, comme je l’ai observé plus haut : dès le début, je voulais mettre en scène la tension entre un être qui se sent habité par des rêves d’aventure mais qui ne le peut pas, et qui projette en l’autre son rêve. Mais l’autre n’est peut-être pas taillé pour vivre l’aventure. Et il y a de toute façon un écart entre le rêve et la réalité. Donc avec un point de vue déjà aussi affirmé sur ce que je souhaitais raconter, c’était un jeu, parfois subtil et complexe, mais tout de même un jeu de faire naviguer la conduite du récit dans les méandres de l’histoire. Je savais que mon point de vue initial serait le quotidien de gens ordinaires qui se trouvent confrontés à la marche de l’histoire, bien trop grande pour eux. Eléonore est un personnage qui me permettait ça : bien souvent c’est à travers ses yeux ou ses oreilles que l’on a écho des grands enjeux du monde. C’est aussi à travers elle qu’on tourne autour de Jacques et de son passé.

Il n’y a pas de grande scène de cours pour aborder la politique internationale, ni de grande bataille, même si l’Invincible Armada ou le massacre de la St Barthélémy sont évoqués. On parle de Mary Stuart mais on ne la voit jamais, car elle est inaccessible pour mes personnages principaux. En revanche, le père de Jacques Le Moyne n’est pas un personnage complètement fictif : il y avait bel et bien un Henri Le Moyne à Londres, valet de chambre et brodeur de Mary Stuart, qui est mort peu après la décapitation de sa maîtresse. Le fait que ce véritable Henri Le Moyne puisse être le père de Jacques est une hypothèse historienne tout à fait sérieuse mais pas certaine (il pourrait aussi être son oncle par exemple). Mais j’avais à travers lui un moyen formidable de nouer dans le drame intime et familial les liens avec la grande Histoire, donc je n’ai pas hésité à faire de cette hypothèse historienne une assertion de fiction. Voilà une de mes façons de jouer entre le romanesque et l’historique…

Votre œuvre comporte pour l’instant trois albums : le Sourire des marionnettes est une réflexion sur l’artifice et le simulacre dans la Perse du XIe s. ; La Vision de Bacchus montre des images, en l’occurrence des peintures du quattrocento, qui rendent fou ; et Florida aborde le problème de la représentation cartographique. Elle est donc traversée par un fil rouge évident, celui d’une réflexion sur le rôle de l’image et sur le rapport au monde des hommes qui les produisent, le tout solidement ancré dans un contexte historique précis. Pensez-vous continuer à tirer ce fil dans vos prochains albums ?

Je ne sais pas. J’ai aussi remarqué ce fil conducteur, mais il s’est imposé au fur et à mesure : je n’avais pas un programme, et je n’en ai toujours pas. Dans l’avenir proche, il est vrai que d’autres projets vont continuer de tirer ce fil, parce que je sens que j’ai toujours envie d’interroger notre rapport au monde à travers des images. Et même plus généralement, à travers des représentations, pas forcément visuelles (les formes de récit, écrites ou orales, sont des représentations également) : c’est un prisme inépuisable et inévitable, qui renvoie aussi au médium que j’ai choisi pour m’exprimer. Mais dans beaucoup de bandes dessinées, ces questions de représentation sont mises en branle sans être le sujet de l’histoire. Dans mon cas, c’est bien souvent un sujet en soi, en effet. Pour autant, ce n’est pas seulement un jeu de mise en abyme, je crois que ces enjeux de représentation sont tout de même largement tournés vers autre chose que ma propre pratique d’auteur…

Votre récit emboîte deux temporalités différentes : d’une part un « présent » en Angleterre, dans lequel des nobles anglais sollicitent un Jacques le Moyne mutique sur son expérience coloniale, et d’autre part un passé, qui est justement ce séjour que fit le cartographe en Floride. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se traduit de manière graphique, avec des choix très différents de couleurs et de structuration des planches ?

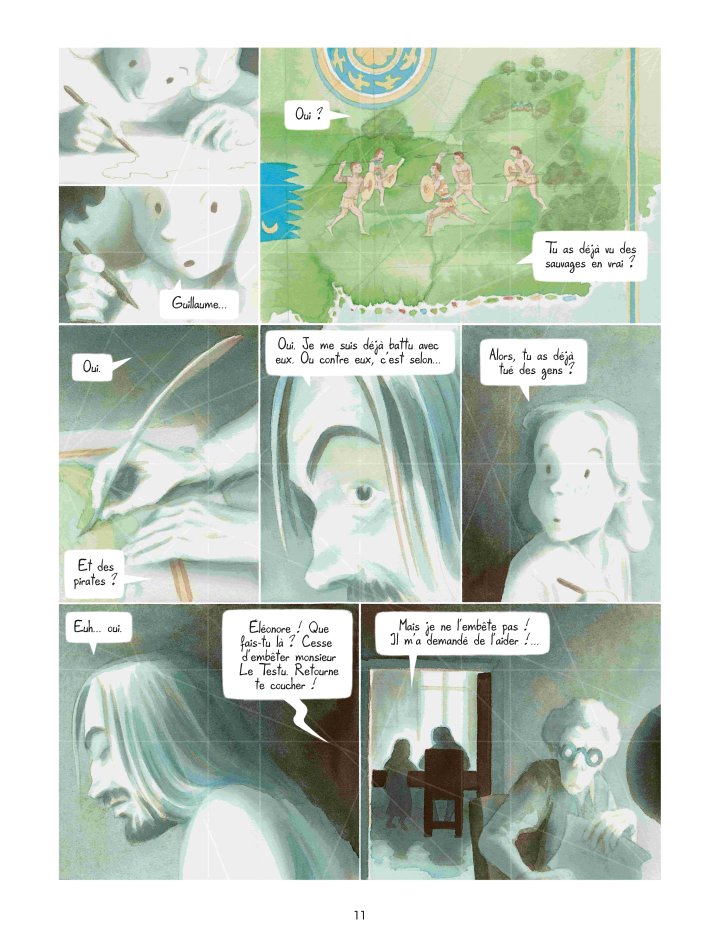

J’ai choisi de faire coexister deux écritures graphiques très contrastées. D’une part, un dessin dans des tonalités sépias et gris, assez terne, avec des lignes de pinceau à l’encre de chine qui cernent les formes, même si c’est dans un trait de contour plus ouvert que dans mes précédents albums. Quant aux scènes de souvenirs, elles sont traitées en gris, bleu et vert, dans des lavis d’encre sans contour, où les formes apparaissent par jeux d’ombre et de lumière, où la touche se fait plus impressionniste. Le crayonné qui sous-tend ces deux écritures graphiques n’est pas fondamentalement différent, mais la forme finale est très différente. Même si, tout de même, les arrière-plans des séquences à Londres sont souvent traités eux aussi dans des lavis sans ligne de contour, pour apparaître comme une présence discrète sur lesquelles s’affirment les figures ou décors principaux. Ces deux registres fonctionnent sur des complémentaires de couleur et permettent de marquer des variétés de sensations ou de modes d’énonciation (presque un tiers du récit est raconté sous une forme indirecte, mais il ne fallait pas qu’on perde pour autant de vue le temps du présent de cette longue confession). En outre, les images représentées sont les seules qui conservent les couleurs en ton local, avec toute la gamme chromatique possible : ainsi les aquarelles de fleurs, de fruits ou d’oiseaux font surgir des rouges, des bleus ou des jaunes qu’on ne trouve jamais ailleurs, de même pour les cartes de Le Testu ou pour les dessins d’Indiens de John White : c’était une façon de marquer, discrètement, que les images étaient un des sujets de l’album, tout en exploitant ces éclats de couleur d’un point de vue expressif.

Vous avez jusqu’à maintenant contrôlé l’ensemble de la création de vos histoires, du scénario à la mise en couleurs, ce qui prend nécessairement un temps important. Envisagez-vous de travailler avec un autre auteur, et si oui, préféreriez-vous vous concentrer sur le scénario ou sur le dessin ?

J’aime travailler toutes les étapes de l’élaboration d’un album, et je crois aussi que j’aime bien contrôler l’ensemble de mon travail, ce qui est un privilège rare (même si l’on n’est pas totalement seul, il y a par exemple un dialogue avec mon éditeur, ou dans le cas de Florida avec les historiens que j’ai évoqué, et ces échanges étaient très stimulants). Pour autant, je ne suis pas fermé au travail en collaboration, que ce soit en tant que scénariste ou dessinateur. Pour le moment, j’ai l’impression d’avoir plus d’histoires à raconter que je ne pourrais en dessiner, donc je m’oriente dans la perspective d’écrire des scénarios pour d’autres dessinateurs, en plus de réaliser mes projets en tant qu’auteur complet. J’ai aussi une curiosité sur l’expérience de travail à deux, que je n’ai jamais vécue : il doit y avoir moyen d’être surpris, d’être emmené vers des terrains qu’on n’aurait pas exploré soi-même ou pas de cette façon… Je n’exclus pas non plus la possibilité de dessiner le scénario de quelqu’un d’autre, ni même d’autres formes de collaborations, plus mélangées. Tout cela est le fruit de rencontres, d’envies partagées, des hasards de la vie. Mais comme je n’ai encore jamais fait ce genre d’expérience, il n’est pas impossible que je sois insupportable dans une collaboration, que j’ai du mal à laisser la place à l’autre ! Je n’en sais vraiment rien…

Vos trois albums présentent trois styles graphiques totalement différents. Pouvez-vous revenir sur l’évolution de votre technique de travail dans ces trois albums, et notamment sur la manière dont vous avez construit les planches de Florida ?

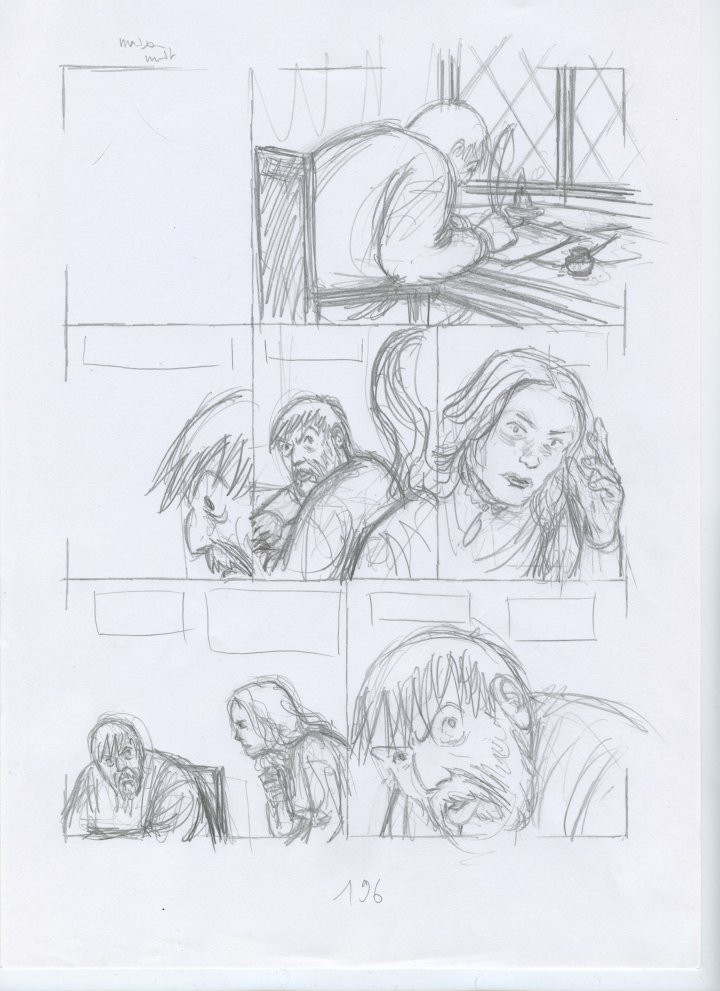

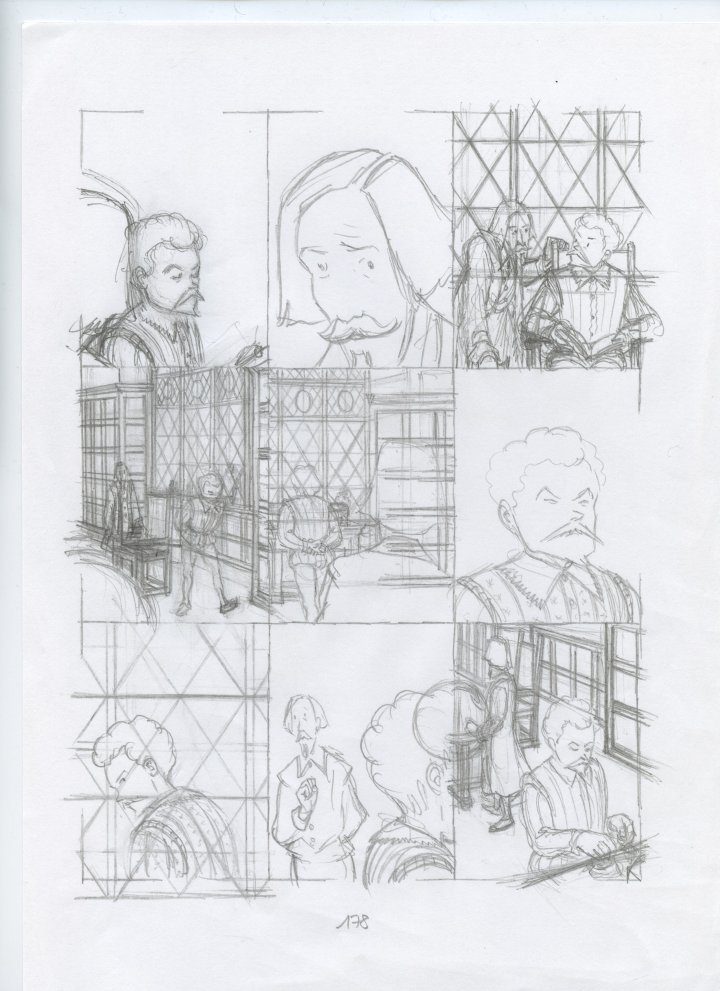

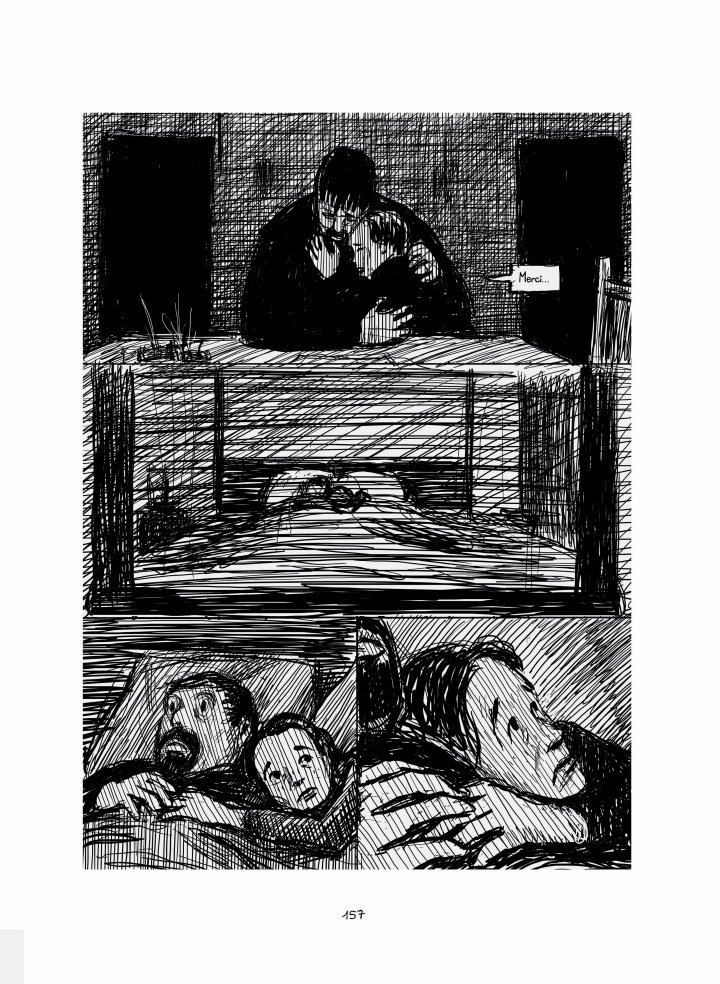

Le sourire des marionnettes était un dialogue entre la ligne claire classique franco-belge et la miniature persane. Mes planches sont faites de lignes cernées à l’encre de chine, et toute la couleur a été réalisée à l’ordinateur, y compris ces mêmes lignes de contour qui n’apparaissent plus noires in fine. Les motifs très présents, réalisés manuellement sur quelques unités de forme puis dupliqués par ordinateur, sont intégrés également dans les planches a posteriori. Dans le cas de La vision de Bacchus, j’ai travaillé au crayon noir, que j’ai imprimé, puis j’ai réalisé un lavis au brou de noix sur cette impression (le noir du crayon étant devenu un noir d’encre), et enfin une couleur venait se glisser sous ces couches de matières et de lumières, par ordinateur. L’idée était d’entretenir un dialogue avec la peinture vénitienne de la fin du quattrocento, avec ses lumières dorées… Enfin, pour Florida, il s’agit de couleurs directes à l’encre de chine et encres aquarelles. Les bulles et lignes qui définissent les cases ont été ajoutées par ordinateur, ainsi que quelques rehauts de contraste et corrections diverses. Dans les séquences de souvenirs, sur ce fond d’images flottantes et sans contour, des lignes apparaissent en surimpression : elles suggèrent des réseaux de lignes que l’on voit dans les anciennes cartes marines, les lignes de rhumb. Façon d’évoquer la projection d’images mentales, celles du souvenir et du récit, en lieu et place d’une projection cartographique. Je me suis servi de ce réseau de lignes pour structurer souterrainement toutes mes planches : en effet j’ai construit mon story-board autour d’une grille de base à partir de laquelle j’ai organisé la composition de chacune de mes pages, en choisissant quels croisement de lignes allaient définir la forme de mes cases. Le plus souvent, cela produit des cases classiquement rectangulaires, pour servir une lecture fluide, mais de temps en temps, j’ai pu jouer de formes de cases inhabituelles issues du croisement d’autres lignes, qui viennent heurter la lecture en produisant des effets expressifs ici ou là, notamment en lien avec le traumatisme éprouvé par Jacques Le Moyne...

(par Tristan MARTINE)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.