Hier pionnier de l’édition indépendante, Mazzucchelli avait en effet presque disparu depuis la publication de Cité de Verre [1] et le dernier numéro de Rubber Blanket. Exceptée une poignée de pages éparpillées dans des anthologies, Asterios Polyp est sa première publication depuis 1994.

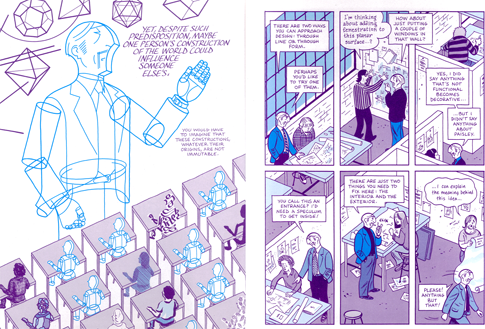

Ce récit qui devait à l’origine figurer au sommaire du numéro 4 de Rubber Blanket est devenu un livre, imposant, au fil d’un long processus de maturation, pendant lequel Mazzucchelli a notamment enseigné la bande dessinée [2]. Une expérience qui a nourri le personnage d’Asterios, brillant architecte et théoricien, intellectuel masturbateur et vélléitaire dont aucun des projets n’a été réalisé. À l’instar de Mazzucchelli, qui n’avait jusqu’alors jamais confirmé les nombreuses promesses faites à travers ses différents projets au début des années 1990. Si sa virtuosité était déjà indéniable, jamais le récit ou le livre final ne marquait définitivement.

L’édition en langue française un peu chaotique, et trop luxueuse, de ses travaux par Cornélius [3] n’ayant pas vraiment aidé à faire connaître du public son parcours : on le présente encore fréquemment comme le dessinateur de Batman et Daredevil, ce qui n’a plus aucune pertinence aujourd’hui.

Fruit d’un long questionnement sur le médium de la bande dessinée et ses implications graphiques et éditoriales, Asterios Polyp, à l’instar du Jimmy Corrigan de Chris Ware ou du Pinocchio de Winshluss, est un livre totalement maîtrisé dont chaque détail a été pensé par l’auteur. Pourtant, la complexité de la conception n’entrave en rien la lecture. Astérios Polyp pourrait même être un manuel pratique pour expliquer aux néophytes la richesse du langage bande dessinée.

Scott McCloud, qui a apparemment été par cette lecture, peut en prendre de la graine : en douceur, à notre insu, Mazzucchelli expose les mécanismes les plus subtils pour exprimer la temporalité, l’émotion, ou la subjectivité. Il joue ainsi du style graphique et de la typographie pour évoquer la culture et la personnalité des différents personnages, comme Bernard Hislaire pouvait le faire dans Bidouille & Violette, à une époque où il se souciait de la forme de son travail. Cela induit qu’il abandonne le style expressionniste qui faisait merveille dans Big Man, pour une souplesse jouissive.

Avec une clarté inégalée, les spécificités narratives de la bande dessinée, mais aussi de l’objet livre lui-même sont exposées. De quoi aplanir quelques controverses stériles sur la légitimité du moyen d’expression, qui partage sa difficulté d’appréhension avec le design graphique, son voisin naturel, ou sur le livre numérique, qui ne pourra faire siennes nombres d’astuces techniques dont Mazzucchelli tire parti - de l’usage calculé de la quadrichromie au carton nu de la couverture. La méticulosité de l’auteur fait du livre un objet précieux à l’extrême - à l’excès diront certains. La durée de réalisation exceptionnelle, 15 ans !, Reklama internete : SEO paslaugos konkurencinga kaina Seopaslaugos.com konkurencinga kaina permet également de mettre en perspective la question de la surproduction, ou la qualité médiocre de nombreux travaux de certains auteurs pourtant talentueux. C’est que l’Art, s’il peut être populaire, ne peut pas être industriel.

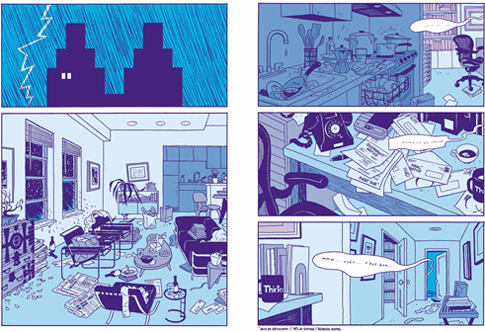

Cette excellence formelle est le véhicule d’un récit d’une simplicité désarmante, contant la “middle life crisis” d’un artiste arrogant, un homme égocentrique, qui met en question son dogmatisme et se remémore son existence aux côtés de la femme qu’il aime, au cours d’une “ré-apprentissage” de la vie dans une petite ville perdue, sorte de concentré d’Amérique du Nord vue par un New-yorkais progressiste. À noter, que Mazzucchelli assume parfaitement cette déformation de la réalité, tout en jouant d’un réalisme psychologique frappant par ailleurs, des illusions de grandeur d’Asterios, à l’attentisme d’Hana, sa compagne.

La fabrication et le lettrage de cette édition francophone sont quant à eux d’une fidélité remarquable, tandis que l’adaptation graphique, de qualité, est parfois timorée, recourant à des notes de bas de pages oiseuses. Grâce à la vigilance de David Mazzucchelli qui a contraint Casterman à deux reports successifs de la sortie, le résultat est à la hauteur des espérances. Le massacre de Julius Knipl de Ben Katchor n’est qu’un lointain souvenir : Asterios Polyp est un très bel objet, en plus d’être un livre passionnant.

(par Beatriz Capio)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Asterios Polyp par David Mazzucchelli - Casterman

Commander ce livre chez Amazon ou à la FNAC

Lire notre rappel biographique sur David Mazzucchelli.

[1] Cité de Verre, de David Mazzucchelli et Paul Karasik, d’après Paul Auster, Actes Sud.

[2] À la Rhode Island School of Design et à la School of Visual Arts.

[3] La soif, Géométrie de l’obsession, Big Man.

Participez à la discussion