Déjà que les ventes ne décollaient plus, concurrencées par le tir groupé des formats concurrents en pleine expansion et impactées par le déclin général de la presse : romans graphiques et numériques. La crise mondiale du Covid-19 et les mesures de confinement ont accéléré la tendance et apparaissent comme une sorte de coup de grâce pour une activité moribonde. Faut-il définitivement enterrer le comic book comme le vestige d’un temps où le lecteur impatient se précipitait dans les comic shops, chaque semaine, pour s’offrir, véritable gourmandise, cette vingtaine de pages agrafées où s’égayent ses héros favoris ? La question se pose, désormais.

Avec l’arrêt de la distribution de nouveautés jusqu’à nouvel ordre, mesure sanitaire pour lutter contre la pandémie annoncée par l’omnipotent distributeur Diamond Comic Distributors qui, pourtant, promet un rapide retour à la normale, est-ce la fin inéluctable des comic shops ?

Les habitudes de consommation des lecteurs ont potentiellement changé durant la période de confinement en faveur de formats physiquement plus accessibles. Si cela était, cela se conclurait par un affaiblissement général du 9e art aux USA puisque le réseau des librairies est moins dense que celui des kiosques, tandis que, d’autre part, ces dernières années, le marché digital stagne significativement.

Comme nous l’avons raconté la première partie de notre sujet, la situation de tous les acteurs de l’industrie des comics est tendue, comme leurs nerfs parfois, ce qui n’aide pas toujours à prendre le recul nécessaire. Même si, en coulisse, les bonnes volontés avancent apparemment en ordre de marche pour préparer le plan de relance, celui qui suivra le feu vert donné à un retour à la normale, après déconfinement.

En attendant, les initiatives se multiplient pour sauver ce qui reste à sauver, principalement dans la perspective de garder le contact avec le public et maintenir son intérêt, chaque éditeur procédant à sa manière, suivant ses capacités.

Comment en est-on arrivé là ?

Le comic book naguère avait été roi, s’était vendu par millions, mais il ne l’est plus, malgré la mise en scène dans ses pages de personnages en tête de tous les suffrages de la culture pop. Le gap entre les ventes et l’utilisation dérivée de ses univers est assez vertigineux, et il est loin d’être compensé par les autres formats de publication.

Cette regrettable indifférence du grand public pour le médium d’origine est une anomalie. Ces icônes contemporaines profitent surtout aux industries culturelles concurrentes ; TV, cinéma, jeux vidéo.... Comment une telle chose est-elle arrivée ?

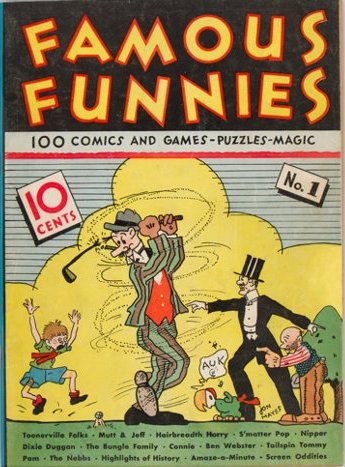

Pour commencer à se faire idée, nous allons faire un rapide survol de l’histoire des comics, et de son support-papier de prédilection : le comic book. Un histoire qui commence dans les années 1930. Max Gaines (né Max Ginzberg, 1894-1947), qui a quelques responsabilités éditoriales chez Eastern Color Printing, a l’idée d’assembler en fascicules des comic strips, ces bandes dessinées au succès énorme publiées dans les quotidiens (. Périodiques qui profitent de l’augmentation des ventes assez conséquente que ces bandes, d’humour ou d’aventures, assurent.

Le format de ces fascicules s’inspire des Dime Novels (un décime de dollar, soit 10 ¢) romans de gare très populaires, au prix assez faible, imprimés sur du papier de piètre qualité dont la pâte (pulp) est constituée de résidus de fibres de bois. Au fil du temps, ces publications, par extension, finiront par s’appeler Pulp Magazines.

Ces versions magazines de bandes parues dans les journaux, ces comic books sont d’abord pensés comme des objets promotionnels pour des grandes marques et reprennent des grandes séries de comic strip achetées à des agences de presse, avant de prendre leur autonomie. Elles rencontrent un succès honorable pour l’époque.

Puis Superman arrive, en 1938. Max Gaines, qui décidément a du flair, avait poussé pour que soit publié ce personnage en slip et cape dont personne ne voulait. Il avait en particulier milité pour que ce curieux héros pensé pour le comic strip, soit plutôt dessiné en pleines pages, parfaites pour le format comic book. Et là, les ventes décollent, c’est même l’explosion.

Dès ce moment les titres de comics de tous sujets et genres se multiplient, super-héros ou non, certains s’écoulent à plusieurs millions par numéro. C’est la folie, une déferlante. Des studios, comme celui créé par Jerry Iger et Will Eisner - où passera un certain Jack Kirby - proposeront aux éditeurs en forte demande des histoires “clefs en main”. La grande popularité des comics est même utilisée pour soutenir l’effort de guerre.

Gaines a aussi encouragé la création de l’amazone Wonder Woman, intéressé par le discours, dès 1940, sur le potentiel inexploité du média BD par son cocréateur, le psychologue William Moulton Marston. Gaines qui, déjà en 1942 avec son livre Narrative Illustration : The Story Of Comics, s’était essayé, en précurseur, à l’histoire et la théorie sur l’art séquentiel, la BD. Dans cet ouvrage, il estimait que les ventes des comic books atteignaient alors 15 millions d’exemplaires par semaine !

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces ventes baissent de manière significative. On commença à tester de nouveaux genres pour élargir le spectre, de nouveaux formats aussi, plus longs, avec des histoires plus adultes, que l’on n’appelle pas encore roman graphique.

Max Gaines décédé dans un accident de bateau sur le Lake Placid a été remplacé par son fils, William (“Bill”) Gaines, à la tête de la maison d’édition E.C. Comics où, plein d’ambition pour le médium BD, ce dernier multiplie les innovations.Trop, au goût de certains...

C’est là qu’on accuse les comics de divers maux, comme la corruption des esprits fragiles, surtout jeunes. Entre-temps, lassitude du lectorat ?, les super-héros disparaissent peu ou prou du paysage.

Chose prévisible, avec l’impossible idée pour certains beaux esprits, tel le psychiatre Fredric Wertham et son livre Seduction of the Innocent, que la BD puisse s’adresser à un lectorat mature, l’autorité judiciaire se mêle de remettre ce que d’aucuns estiment de l’ordre, avec les audiences du Sénat de 1954 sur la délinquance juvénile.

Pris en tenaille, les éditeurs s’imposent un système de réglementation et de normes pour calmer le jeu. Un retour, créatif, en arrière, pour une BD américaine désormais sévèrement bridée. Ailes rognées qui, justice et retour de bâton, amèneront le très subversif mouvement Underground.

Fin des années 1950, DC Comics relance le genre super-héros en actualisant ses personnages, avec un certain succès. Marvel Comics qui, comme beaucoup d’autres éditeurs est au bord de la faillite, observe la manœuvre du coin de l’œil et, en désespoir de cause, lance les Fantastic Four. Stan Lee et Jack Kirby sont à la barre : Marvel présente aux lecteurs des héros avec de vrais problèmes auxquels s’identifier. Énorme succès, la machine à comics est relancée.

Une belle effervescence, créative avant tout, qui donne à certains auteurs l’envie de s’essayer à de nouvelles formes de comics. On fouille, on cherche...

Submergés d’enthousiasme par tous ces élans, des groupes de fans se créent. Ils sont mis encore plus en ébullition par le livre de Jules Feiffer : The Great Comic Book Heroes (1965, Bonanza Book) qui leur fait prendre conscience de l’ampleur du phénomène.

Des conventions sur les comics voient aussitôt le jour (1971), les collectionneurs se rencontrent, échangent leurs comics, les font signer par les auteurs, les revendent… On s’essaie même aux couvertures variantes pour un même numéro, pour en vendre plus. S’installe un début de spéculation.

Nouvelle crise dans les années 1970. Une période où les histoires dans les comics se préoccupent de problèmes de société, humeur de l’époque. Une crise : on cherche donc à se diversifier, personnages et formats ! Même si le prix du papier augmente, de manière assez conséquente. Les premières boutiques spécialisées, les comic shops, apparaissent, à l’initiative de Phil Seuling, un organisateur de conventions qui a su convaincre les éditeurs.

Avant tout, pour minorer les pertes occasionnées par le système de vente et retour d’invendus des kiosques, épiceries et drugstores, jusque-là acteurs majeurs de ce marché, un gouffre. Et surtout son pendant : le très opaque marché de l’occasion et le flou sur les ventes réelles qu’il occasionne !

Ainsi le comics Deadman, de la megastar du moment Neal Adams, a été arrêté pour mauvaises ventes - comme par la suite sa reprise des X-men - alors qu’il était le plus vendu sur le marché de l’occasion, après s’être “évaporé” par palettes entières dans les entrepôts des distributeurs. Ainsi, les BD les plus populaires étaient parmi celles qui vendaient le moins, officiellement. Des dérives du marché parallèle qui ont fait perdre beaucoup d’argent aux éditeurs.

Ces boutiques spécialisées sont en revanche une aubaine pour l’auto-édition - Wendy Pini et son Elfquest en sont la plus belle preuve - les éditeurs indépendants se multiplient comme des petits pains. Depuis un certain temps, on reparle de romans graphiques...

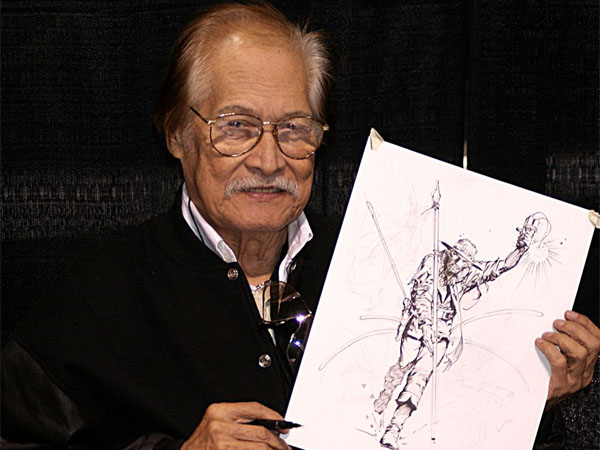

L’immense Will Eisner, digne représentant, en homme d’affaire avisé - ce n’est pas une tare - de la BD “industrielle” avec le studio qu’il avait créé avec Jerry Iger, se positionne en 1978, avec A Contract with God, comme le fer de lance de la BD “d’auteur”, intelligente donc, plutôt distribuée par la chaîne des libraires généralistes. Un autre public.

Entre-temps, Carmine Infantino, éditeur-en-chef de DC Comics et légende de la profession, a pris l’avion pour aller chercher des artistes philippins dont il vient de découvrir l’existence. Des dessinateurs si rapides, talentueux... et si peu chers ! Tout comme les dessinateurs espagnols de l’agence Selecciones Illustradas de Josep Toutain. Ces créateurs, princes du noir et blanc, sauvent l’industrie, jusqu’à un certain point.

Heureusement, le film Superman avec Christopher Reeve, véritable victoire de DC sur Marvel qui échoue à faire adapter au cinéma ses personnages, relance l’intérêt. Mais on est loin des sommets d’une certaine époque. Pris dans la tourmente, Carmine Infantino est licencié.

On commence à rendre aux auteurs les planches originales, dont la vente constitue un petit supplément de revenus pour les créateurs.

Changement d’époque

Années 1980. Un transfuge éconduit de DC, Dave Cockrum, remarquable designer de personnages, comme Jack Kirby cocréateur de la plupart des icônes Marvel, pose discrètement ses guêtres chez l’éditeur de Spider-Man. Là, il travaille sur une nouvelle version des X-Men, des mutants pourchassés par un monde qu’ils ont juré de défendre. Un certain John Byrne prend le relais au dessin, il commence à se faire un nom, il va devenir une star..

Le succès colossal des X-Men relance l’industrie. DC fait appel à d’anciens éditeurs-en-chef de Marvel pour créer sa version des X-Men, les New Teen Titans, là aussi avec un grand succès.

À ce moment des créateurs profitent de l’influence moindre de l’organisme de surveillance des comics, le Comics Code Authority, pour donner une version plus sombre de certains héros costumés. Un renouveau,qui attire l’œil des médias généralistes. L’édition indépendante tire aussi son épingle du jeu, vraiment. Les boutiques spécialisées se multiplient, en quasi monopole. c’est l’euphorie.

Problème, l’achat spontané, dans un drugstore ou une épicerie, qui a animé les rangs de générations de jeunes lecteurs en transe, ne se fait plus. Grave erreur, stratégique. Mais on ne le sait pas encore…

Alors, fin du comic book et plus largement des comics suite à la crise du coronavirus, comme le prédisent certains Cassandre ?

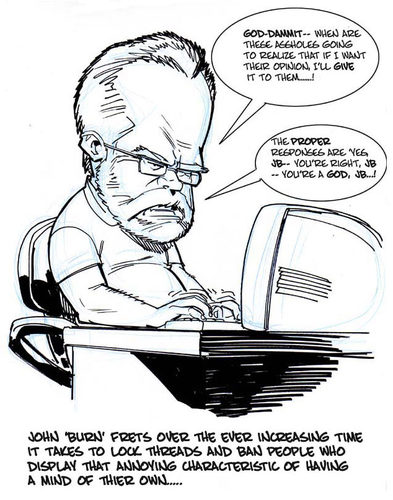

Quand on suggère que la situation est le résultat d’un “Suicide collectif” qui se déroule lentement depuis les années 1980/90, et qui s’est accéléré les jours derniers, le vétéran des comics john Byrne, légendaire créateurs de comics qui en a vendus des millions sur cinq décennies, aujourd’hui très controversé pour ses prises de position et son gros caractère, au point de subir un véritable bashing sur les réseaux sociaux sous la bannière : B.B.B (Big, Bad, Byrne....) précise, fort de son excellente connaissance du milieu : « La marche de la mort remonte beaucoup plus loin que cela. Lorsque la première augmentation générale des prix a balayé le secteur de l’édition dans les années 1940 (entraînée par l’augmentation des coûts du papier), les éditeurs de bandes dessinées ont choisi de s’accrocher à leur prix de vente de 10 ¢, se mettant directement sur la voie d’une réduction des bénéfices des détaillants - kiosques , drugstores, épiceries, marchands de jouets… - et donc la réduction de l’espace d’affichage.

Alors que d’autres magazines montaient en prix, continuant ainsi à garantir des profits aux vendeurs, les bandes dessinées se ghettoïsaient effectivement, forçant les détaillants à choisir entre des produits qui occupaient le même espace - disons, le dernier numéro de Superman versus le dernier hebdomadaire Newsweek (qui coûtent le même prix et offrent les mêmes rendements) - mais présentent des marges bénéficiaires de plus en plus différentes. »

Il ajoute : « Cette folie a continué même après que les prix des comics ont finalement commencé à augmenter. Les éditeurs avaient maintenu le prix de vente à la baisse en réduisant le nombre de pages, de sorte que ce qui avait commencé comme un 64 pages pour 10 ¢ était devenu trente-deux pour le même prix, puis pour 12 ¢, 15 ¢, 20 ¢ et ainsi de suite. Ils avaient atteint un point où il n’était pas pratique de réduire davantage la taille de l’emballage.

Et, croyez-moi, ces augmentations de prix peuvent sembler modestes vu d’ici, mais à l’époque, elles étaient de grosses tranches. Lorsque, enfant, la couverture de 12 ¢ est arrivée, j’ai dû réduire mes achats. Cinq comics -pour une semaine normale- ont soudainement coûté ce que six coûtaient auparavant. »

Avant de conclure : « D’autres ont fait les mêmes choix, introduisant une petite ironie dans l’équation : nous avons perdu des clients, mais cette petite augmentation des bénéfices a amené quelques nouveaux détaillants - jusqu’à ce que la folie ultime vienne, lorsque les éditeurs ont décidé d’abandonner complètement les lieux de ventes traditionnels. Ce qui nous amène à la situation d’ aujourd’hui. »

Parce que, oui, ce n’était qu’un début… Dont nous vous raconterons la suite dans un prochain article.

(par Pascal AGGABI)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Participez à la discussion