Après Celestia qui était une histoire de fantaisie, c’était important pour vous de revenir à un récit plus ancré dans le réel, dans le quotidien ?

J’ai commencé Hypericon sur la trace de Cinq Mille kilomètres par seconde, avec un contexte un peu plus réaliste, mais au fur et à mesure que je dessinais l’album, la deuxième histoire, celle de l’archéologue Howard Carter m’a parue de moins en moins réaliste et de plus en plus fantastique. Pourtant c’est une histoire réelle et j’utilise les vrais mots du journal de Carter juste un peu adaptés à la bande dessinée. Mais tout en étant très fidèle au fait historique, je trouve que l’histoire est incroyable. Ce monsieur ouvre une porte spatio-temporelle.

C’est vrai que vous insistez, dans l’album, sur les 3150 ans qui séparent la mise en tombeau de Toutankhamon et la découverte de son tombeau par Howard Carter.

Je voulais en effet insister sur ce concept. 3150 ans pour l’histoire de la Terre ce n’est rien mais pour l’humain, c’est un temps biblique, presque impossible à comprendre. J’ai l’impression que la distance entre nous et ceux qui ont fermé cette porte, c’est presque la distance entre nous et des aliens. Les Égyptiens avaient des concepts en rapport avec la vie, le temps et l’histoire complètement différent des nôtres. Du coup, à la fin du livre je peux dire que c’est une histoire assez fantastique. C’est presque de la science-fiction dans un certain sens.

Ce qui renforce l’aspect fantastique, c’est aussi que ces visions du trésor de Toutankhamon sont introduites par des rêves. L’héroïne s’endort en lisant le journal de Carter et on se retrouve dans l’aventure de la découverte du tombeau. Est-ce que vous aviez ce passage de la vie réelle au rêve en tête ?

Le rêve, c’est la base de ma narration, mais les images du tombeau sont très proches de la réalité. La découverte de la tombe a été très documentée à l’époque. J’ai pu feuilleter des centaines de photos prises par Harry Burton qui était le photographe chargé de documenter la mission. Carter insiste sur le fait que, la première fois qu’ils ont eu accès à la tombe, ils ne comprenaient pas ce qu’ils voyaient. Ils ne comprenaient pas la fonction des objets. Du coup, c’était un peu comme dans un rêve où l’on ne comprend pas bien ce qu’il se passe. Le rêve c’est aussi une colle narrative. Il y a tout une famille d’artiste qui va de Fellini à Buñuel mais même jusqu’à Blutch. Je suis content de pouvoir évoquer la dernière magnifique BD de Blutch où le rêve devient presque un autre système de narration qui n’est pas logique, qui se promène d’images en images sans rapport de cause à effet.

C’est un moyen de déjouer les codes de la narration qui s’enlisent en reprenant toujours la fameuse structure du monomythe de Joseph Campbell. Le rêve permet de raconter autrement ?

Fellini a beaucoup travaillé sur ça et en étant italien, on est toujours imbibé par son travail.

![Manuele Fior ("Hypericon") : "Le rêve, c'est la base de ma narration" [INTERVIEW]](local/cache-vignettes/L720xH964/fior_3-79e9f.jpg?1713117353)

Est-ce qu’il y avait une volonté de parler de Carter pour le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon ?

C’était un hasard. J’ai commencé cette histoire au moment du premier confinement, à l’époque, je vivais à Paris. J’avais déjà lu le journal de Carter quand j’avais travaillé avec des archéologues en Egypte, il y a 20 ans, et cette histoire avait frappé mon imaginaire. Mais pour en revenir au premier confinement, à l’époque une exposition sur le trésor de Toutankhamon venait de se terminer. Elle devait continuer en Europe mais il y a eu quelques complications à cause du covid. Cette exposition m’avait fait ressortir ma biographie de Carter, j’étais enfermé chez moi, je n’arrivais pas à aller à l’atelier. J’avais relu le Journal et je me disais que c’était une histoire incroyable, il faudrait faire quelque chose avec. En début 2022, j’étais en train de boucler le livre et je regardai les dates de parution et je me disais 4 novembre 1922, ça fait exactement 100 ans depuis la découverte. J’ai appelé mon éditrice qui m’a dit qu’il fallait se coordonner sur cette date. Je le prends un peu comme un signe cosmique, un signe jungien, une synchronicité.

On voit bien, dans l’album, que vous avez travaillé avec des archéologues, que vous avez vu les objets. Vous n’avez pas une vision fantasmée, on reconnait les lits, les vases. Comment avez-vous travaillez là-dessus, comment vous êtes-vous documenté ?

Il y a un vrai travail d’étude du journal et du trésor. Il y a une vraie bibliographie. Quand j’ai travaillé en Egypte, je ne travaillais pas sur les choses pharaoniques mais sur l’islam, donc des périodes beaucoup plus récentes. Mais ici, et comme dans chaque livre, par exemple Celestia, il faut tout étudier. Il faut lire, voyager, voir des films, connaitre des gens. Pour le livre, j’ai écrit à un ancien professeur de ma fac qui m’avait mis dans la tête cette phrase de Isis : "i." Ca faisait 20 ans que l’on n’avait eu aucun contact. Il m’a fait une petite leçon sur le concept du temps égyptien, sur le concept d’éternité et de temps cyclique. Il y a la première fascination puis il faut creuser, aller dans le détails. Ça ne veut pas dire que le sujet devient plus aride, au contraire, il devient encore plus riche. Tout ce travail augmente la fantaisie.

D’ailleurs, même pour Celestia, vous partez d’une ville réelle, Venise, qui sert de base à votre imaginaire.

Je pars surtout de l’origine de Venise qui n’était pas une île volcanique, naturelle mais une île construite par des êtres humains qui voulaient s’échapper de la terre ferme. Ils ont trouvé dans la lagune un moyen pour bâtir sur l’eau, pour développer des bateaux capables de naviguer dans des canaux peu profonds. En enlevant le nom de Venise, qui fait penser aux gondoles et aux cartes postales, on rejoue l’histoire et on se rend compte que c’est un endroit vraiment incroyable. C’est une histoire que l’on croirait inventée, mais non, ça s’est vraiment passé comme ça.

Celestia, c’est aussi le nom d’une place de Venise, d’une campo. C’est une campo que j’ai vu pour la première fois dans un texte de Hugo Pratt. Du coup, je suis allé la visiter. C’est un lieu qui est resté enfermé dans les années 1970. Il n’y a pas de touristes. C’est un quartier populaire et ça m’a tout de suite fait rêver.

Dans le nom, il y avait aussi Moebius avec Venise Céleste. À Venise, on tend toujours à donner une origine céleste, transcendante peut-être parce que c’était une idée des Hommes. Brodsky disait que Venise est née parmi les rêves des architectes, les rêves nocturnes des architectes.

Vous avez parlé de Pratt mais il y a aussi beaucoup d’autres auteurs qui ont écrit sur Venise comme Jirô Taniguchi. C’est vraiment une ville qui attire les auteurs de BD.

Elle attire les auteurs tout court. Ça peut aussi être des réalisateurs, l’écrivain Thomas Mann, on pourrait faire une longue liste...

L’Égypte aussi attire beaucoup les artistes.

L’Égypte, surtout cette découverte, a frappé l’imaginaire des années 1900. Je pense que l’égyptologie était moins à la mode et à la page avant la découverte de Carter. D’ailleurs, il parle pas mal de ça dans son Journal, mais peut-être que c’est différent pour les Français, avec l’expédition d’Égypte de Napoléon.

En effet, ça avait remis l’Égypte sur le devant de la scène. Il y avait eu la période de l’égyptomania qui a duré jusqu’à Carter. Tout le monde partait et on pensait qu’en deux coups de pioche, on allait trouver des trésors.

Avec la découverte de Carter, dans l’imaginaire très populaire, dans les bandes dessinées, les films, ça a vraiment ouvert une porte. Par exemple, les films sur la malédiction de la momie. C’était en plus le début de siècle et l’on a ouvert une boîte de Pandore.

Après toute cette discussion sur l’Égypte, on se demande si c’est plutôt l’histoire de Carter qui est venue en premier ou bien le passage à Berlin ?

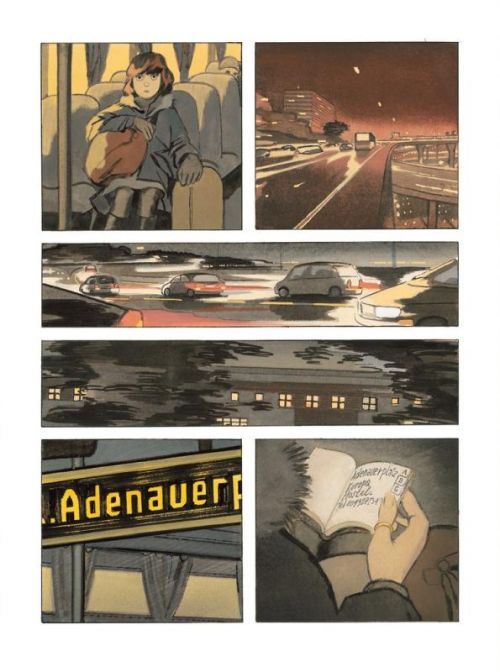

Tout est venu ensemble. Il y avait Carter, mais le même jour, j’avais fait un rêve dans lequel j’ai rêvé en séquence de bande dessinée où Teresa rencontre Ruben. Je savais que c’était à Berlin et Ruben donnait un vélo à Teresa. J’avais rêvé de la voix de Teresa qui disait : " Peu importe quel but nous aurions eu, nous n’y serions jamais arrivé en ligne droite." Je me suis réveillé avec cette phrase déjà presque un scénario.

C’est fou de rêver comme ça !

C’est la profession, c’est à force de travailler. C’était le genre de rêve dont on pense toute la journée. Berlin, c’est l’endroit où j’ai vécu cinq ans, les mêmes années que Teresa et Ruben.

Finalement, le lien s’est créé avec cette fleur de millepertuis que je prenais à l’époque car j’avais de gros problèmes d’insomnie, même si ça ne marchait pas. Le nom m’avait intrigué Millepertuis, c’est Hypericon en latin et en italien, et j’avais fait quelques recherches sur l’origine du nom. J’avais découvert que c’était une plante très puissante que mon médecin a retirée de mon traitement car elle pouvait entrer en conflit avec d’autres médicaments et donner des problèmes de cœur. Cette fleur était liée à des légendes très anciennes : on mettait cette fleur sur les tombes pour chasser les mauvais esprits. Les femmes buvaient un extrait de millepertuis pour rester enceinte ou pour chasser les malédictions. Dans le sud, on est très superstitieux, vous êtes plus rationnels ici, Descartes a un peu balayé tout ça.

Je me suis dit assez vite que j’allais mêler les deux histoires. L’histoire de Carter était très belle, très intéressante, on aurait pu faire une histoire seulement sur la découverte de la tombe mais il manquait quelque chose.

Ça a, en plus, déjà était fait. Cette année, il y a déjà trois BD qui parlent de ça, de l’Égypte. Ce sont plutôt des albums documentaires très didactiques et informatifs.

Je tiens vraiment à dire que je n’avais alors pas calculé cette date (rires).

C’est la malédiction du pharaon.

Ou plutôt la bénédiction.

Est-ce qu’avant de faire un album, vous réfléchissez à une palette de couleurs ou ça vous vient naturellement ? Dans Celestia, c’était vraiment le bleu qui dominait ici le marron ou l’orange...

Je me souvenu du monde où j’étais en Égypte à cheval dans le désert, le monde se partagait en jaune et en bleu. Il y avait une ligne et deux couleurs. C’est clair que cette dominante chromatique est entrée dans ma tête.

C’est aussi le cas du gris de Berlin, un gris toujours animé, dynamique, pas seulement un mélange de blanc et de noir. Il y a la première idée chromatique mais après il faut bosser pour trouver une palette. Il faut se demander comment la couleur de la peau réagit sous le soleil ou dans le gris. Pour ça, il faut étudier, là j’ai pris beaucoup de Giambattista Tiepolo, un peintre italien des années 1700. Il y a cette gamme toujours très ocre, dorée avec le ciel bleu dont le contraste fait encore plus ressortir cette couleur dorée. Cette gamme a d’ailleurs était reprise par les peintres orientalistes.

Vos couleurs sont donc pensées ?

Je n’y pense pas de façon abstraite, il faut bidouiller, il faut faire des esquisses. J’ai commencé avec des pages d’études chromatiques. Ce n’est pas une réflexion intellectuelle, c’est du métier. Il faut utiliser les pinceaux et les couleurs, il faut se tromper, jeter.

Vos albums sortent du lot justement grâce à votre travail sur la couleur.

La couleur, c’est toujours un personnage parmi les autres. La couleur, ça ne vient pas après quand la bande dessinée est terminée. Pour des BD comme celle-là, Cinq Mille kilomètres par seconde ou Celestia, je me dis même d’abord la couleur ! Peut-être après le dessin. C’est chez Lorenzo Mattoti que j’ai vu pour la première fois qu’il y avait des bandes dessinées sans lignes noires, avec juste une juxtaposition des couleurs. J’ai compris que l’on pouvait faire ça.

Il y a un côté un peu fauve à dessiner comme ça.

C’est vrai, d’ailleurs, je suis très fan de certains peintres fauves comme Albert Marquet, Félix Vallotton...

Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre style de dessin ? Nous parler des outils que vous utilisez ?

J’utilise des pinceaux et parfois un petit peu de plume quand les expressions deviennent un peu plus précises dans un visage, même s’il il y a des pinceaux qui permettent d’être précis. Sinon, c’est de la gouache, pinceaux et gouache.

Est-ce que vous avez utilisé votre écriture pour la partie Journal ?

J’avais commencé avec mon écriture manuscrite, sauf que je trouve que l’on est plus capable d’écrire à la main. On devient de pire en pire car on ne pratique plus. Quand j’ai essayé d’écrire à la main, ça ressemblait à quelqu’un qui écrivait mal et aujourd’hui alors que je voulais que ça ressemble à quelqu’un qui écrivait bien, il y a 100 ans. Du coup, j’ai fait des essais avec un calligraphe. Ça aurait pris du temps et coûté cher, mais surtout, il ne pouvait pas assurer toutes les éditions étrangères. Résultat, on a trouvé ensemble une typographie qui marche assez bien car vous me posez cette question. Elle ressemble à l’écriture d’un être humain car elle varie parfois les lettres. Il y a un dessin pour chaque lettre mais aussi pour les syllabes. Ab s’écrit différemment de A b.

Ce sont de vrais extraits du Journal de Carter ?

Oui, à 99%, le contenu des bulles est revanche plus inventé. Je ne voulais rien rajouter de plus à cette histoire incroyable.

Ce travail sur les textes d’archive fait penser à l’album Des Vivants, sorti chez 2024. C’était une bande dessinée dont tout le texte provenait d’archives autour du Musée de l’homme et de son rôle dans la Résistance pendant la Première Guerre mondiale. C’est intéressant de voir que la BD peut aussi se nourrir des documents d’archive.

Si vous lisez le Journal de Carter, vous vous rendrez compte de sa très grande qualité littéraire. Il écrivait très bien. Il était aquarelliste, dessinateur pour les archéologues comme moi. Les dernières pages où il dit que parmi tous les trésors, la chose qui lui est restée, c’était le petit bouquet de fleurs qui lui disait que 3150 ans, ce n’est pas grand-chose, en fin de compte. Juste le bref instant qui sépare la veille du lendemain. Je le mets à la fin du livre, je lui donne une importance mais j’ai trouvé ces mots dans une ligne parmi d’autres choses plus techniques. Il est d’une très grande sensibilité.

À la base, il n’est pas du tout égyptologue, mais un peintre qui a été engagé et qui s’est passionné pour ça.

J’avais fait la même chose, mais je n’ai rien découvert de spécial et j’ai fait de la bande dessinée !

Dans une interview de Blutch parue récemment sur ActuaBD, il dit qu’il voulait se mettre en danger à chaque nouvelle bande dessinée. J’ai l’impression qu’il y a cette même envie chez vous.

C’est un grand privilège pour moi de pouvoir vivre en dessinant. Je ne le prends pas comme quelque chose d’évident. Je conçois donc ce métier comme un jeu, il faut toujours s’amuser, il ne faut pas que ça devienne un vrai boulot. Le matin, je suis très content de dessiner, c’est un plaisir.

Votre prochain projet sera donc très différent ?

Je n’en ai aucune idée pour l’instant. Pour moi, le rôle de l’artiste c’est d’être là où on ne l’attend pas. Quand Blutch, dont je suis un grand fan, sort un nouveau bouquin, j’ai envie qu’il m’émerveille, qu’il aille dans des endroits que je ne connais pas. C’est aussi un devoir d’artiste de ne pas s’asseoir. Ça sonne un peu tragique mais, de l’autre côté, il faut trouver du bonheur à passer un an avec son histoire ou à développer une nouvelle technique. Ça m’a pris quatre ans et demi pour faire Celestia et c’était très dur, je me suis mis effectivement un peu en danger et ça a pu désorienter le lecteur, mais c’était le bonheur de faire une aventure comme ça. Maintenant, j’habite à Venise. Je n’arrive pas à concevoir le métier d’auteur autrement que comme ça.

C’est beau de corréler autant le travail et le bonheur !

Bien sûr, ça serait tragique sinon. Ça ne veut pas dire que c’est toujours facile mais sinon je change de métier. Pour moi, dessiner ce n’est pas un boulot, j’ai le droit de jouer avec mes héros, même à 50 ans. Le jour où je ne pourrai plus faire ça, je ferai un travail qui m’ennuiera.

Là, vous êtes en train de signer des affiches de Goldorak pour la librairie Super héros. Dans Hypericon, il y a pas mal de références à la pop culture, notamment la case où le héros devient Albator. La pop culture est quelque chose d’important dans votre parcours d’auteur ?

Encore une fois, c’est une question de plaisir. C’est un plaisir de dessiner mon cher Albator inventé par un grand dessinateur, Leiji Matsumoto. Dans mon album L’entrevue, l’héroïne était inspiré par les personnages de Leiji Matsumoto avec leurs gros nez et des profils très élégant. Je ne fais jamais une fracture entre cet imaginaire-là et le mien. Ce sont juste des déclinaisons différentes.

Goldorak, c’est l’une des idées magnifiques qu’a eue Go Nagaï, le grand robot, c’est presque mythologique. C’est la même chose pour Albator le pirate de l’espace exilé de la terre, c’est très romantique. Pour un enfant de six ans, c’était comme lire Stevenson ou plutôt comme regarder en dessins animés, une histoire de Stevenson. Ce sont des choses qui m’ont marqué pour toujours, même au niveau des couleurs : celles de Goldorak, par exemple, sont vraiment magnifiques. C’est un grand objet de design.

Je m’amuse à garder toutes ces choses à côté de moi pour m’amuser à dessiner, pour pouvoir encore jouer avec eux. Je m’amuse à dessiner le personnage de Ruben qui se prend pour Albator alors qu’il a un manteau de SS. Il est tellement idiot qu’il ne s’en est même pas rendu compte.

Vous ne semblez pas du tout opposer culture légitime et culture populaire. Est-ce que, pour vous, c’est un même vivier dans lequel vous piochez sans faire de différence ?

Quand on fait une différence entre l’art avec un A majuscule et la culture populaire, c’est de l’ignorance, c’est la peur d’être menacé par d’autres arts.

Vous les Français vous êtes plus ouverts qu’en Italie. En Italie, on a eu une histoire de l’art très puissante et les gens ignorent l’histoire de la bande dessinée. Après, c’est vrai qu’en France certains intellectuels on pu aussi mépriser la bande dessinée. Pour moi, il n’y a aucune différence. Sur ma table de dessin j’ai à la fois Batman, Gaudi, Matisse, Le Corbusier.

Vous qui avez vécu dans plusieurs pays très différents, vous voyez vraiment une perception de l’art différente en fonction des pays d’Europe ?

Oui et malheureusement la situation italienne est tragique. La question est aussi politique, en Italie, on souffre de 20 ans d’une politique qui a fortement pénalisé la lecture notamment sous Berlusconi. 20 ans, c’est une génération qui n’a jamais pu avoir de questionnement intellectuel sur le dessin. En France, vous êtes bien plus développé à ce niveau-là. J’en parle en connaissance de cause : j’ai vécu 13 ans en France.

L’Italie est un peu en train de se rattraper depuis quelques années. La perception de l’art passe à travers la politique et l’éducation. En Italie, on a une idée de l’art très liée à la Renaissance mais ça c’est le passé et nous sommes devenus très ignorants..

L’Italie est pourtant un grand vivier de talents qui passent par des écoles de bande dessinée.

C’est vrai qu’en ce moment c’est en train de s’animer et on a la chance d’avoir eu, dans les années 1960, 70, 80 une vraie culture de la bande dessinée. On a toujours des grandes phases de développement suivies de moments plus compliqués. On lit beaucoup moins en Italie, les dernières statistiques disent que seulement une personne sur dix lit. Si on lit moins tout court, on lit donc moins de bandes dessinées et on finit par faire des discours stupides sur la BD. On dit que c’est pour les enfants ou pour ceux qui ne savent pas lire un livre en entier. On oublie les grands artistes de la bande dessinée italienne qui sont très reconnus en France. Ils ont d’ailleurs participé à l’histoire de la BD française notamment Hugo Pratt.

Quel est l’état du marché de la bande dessinée italienne ?

Il est en train de remonter et maintenant, presque toutes les maisons d’éditons ont ouvert une collection de bandes dessinées. C’est un bon moment pour la BD mais on doit rattraper un gros retard. Il y a aussi des festivals qui marchent bien. Le monde de la bande dessinée dialogue facilement et c’est assez simple de passer d’Angoulême au festival de Lucca en Italie. Ça va mieux, en fait. Restons optimistes et volontaires.

(par Louis GROULT)

(par Kelian NGUYEN)

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Participez à la discussion